(一)

这些年,我明白风烛残年的纽约郑心元已接近生命的最后时刻,每次去纽约,就都会与他合个影。所以在2023年11月16日一早听说他去世了的消息,不算顶级震惊。

遗憾我会在11月18日他公祭日当晚到达纽约,如此,我与他的最后一面,也无缘得见。

到了16日的下午,纽约老严力也向我传送噩耗,他们那帮人筹备的花圈上,会有我的名字。

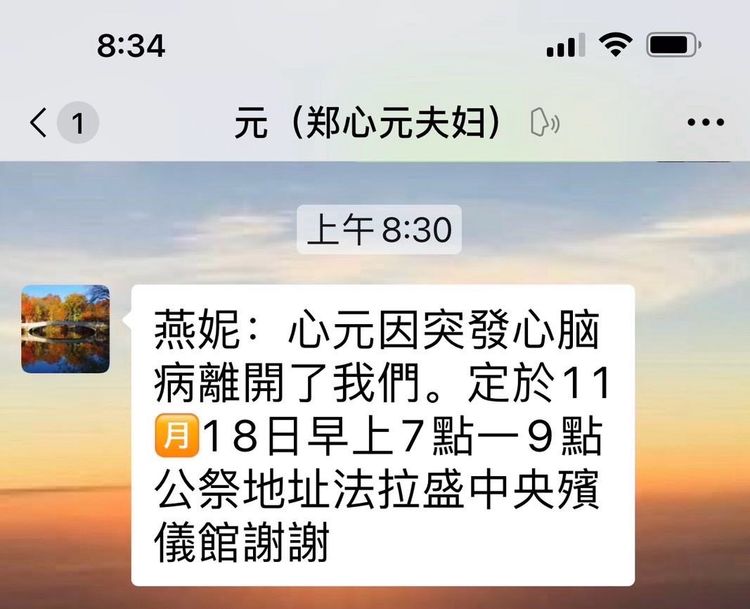

(郑心元夫人的报丧简讯。)

最后一次见到郑心元是在2023年3月,也就是8个月前,他的孙子和我的儿子同在一校,约好我们老二位可居中牵线。这事情还没个着落,他就撒手不管了。

郑心元是位新闻人,一生笑容长挂地跑跑颠颠,终生以职业为傲。洛杉矶16日那天大雨滂沱,我竟真觉出些许不详,现在想来,该是为老友而哭。

(2023年3月,我与郑心元见的最后一面。)

再后来,老严力发来一张摄于1992年的照片,分明看到坐于最左、身着粉衣低头阅读的我与郑心元亲密地比肩而坐。这是在司仲达家,庆祝的是老严力麾下诗刊《一行》创办5周年。那些年,能去司仲达家聚会的人,都算是纽约华文艺术圈得道者流。

此“司”是位洋人,阔绰多金,颇具魅力,为当时青岛啤酒在美国的总代理。他或是老严力的超级好友或是《一行》诗刊的幕后金主,角色模棱。

(司仲达家庭聚会上,我与老郑比肩而坐。)

照片中有之前《华侨日报》和之后《侨报》两代文艺副刊主任,先是王渝后是陈楚年。镇日专嗜研读《静静的顿河》的后者早已西去,算是我们中最先的离席者。

照片中,司仲达就站在我的身后,后排右3是王渝,右5就是陈楚年。

遗憾这是一场已散的宴席,那些人那些事,稍微提起就撕开可见我的风华与青春。

(2023年3月,在纽约见过郑心元之后,我和老严力、王渝等旧友的合影。我这一生,与他们真乃渊源深厚。)

(二)

2023年11月18日洛杉矶时间早9点,我人已在LAX机场美航休息室。我后来知道自己还是算反了时差,但当时真的感觉身心都和纽约的葬礼同步。想象着郑心元没了温度的遗体或者遗灰就此与我两隔,持续泪流不止。

独自一人反复迷瞪了很久才盘清两地时间顺序,老郑哥早在3小时之前,也就是洛杉矶的早6点,业已下葬。

(我在美航休息室,感觉与纽约葬礼同步。)

如果没有郑心元为我介绍在美的第一份工作,我的人生注定改写,应该也不可能端坐美航休息室对其空留怀念。

这一、两年,随着网络亚洲超商开始发达,我也曾多次要些自己爱吃的七零八碎直送郑家。难得的是我生于江浙长于帝都的杂乱口味,老郑夫妇照单全收并交口称赞。

小小不言的零星反哺,真乃我的谢意连连。人这一辈子只需遇见几个关键人,足以大局底定。

英文中,这所谓“关键人”,叫做“Keyman”。老郑他,怎么说都是我在美国温存带笑的首位“Keyman”。

(郑心元葬礼上,写着我名字的花圈。)

丧礼如仪,不出意外。我的名字被老严力写在一小撮认识和不认识的人群当中,集体列入花圈挽联。

我是在飞机上看到的公祭照片,万米高空的这一得见,就是最后一面。一个小时之后我会落地纽约,只是没有了郑心元的纽约,不算是我的纽约。

(郑心元留在阳间的最后一刻。)

抵纽的第一个白天就去了郑心元家。郑夫人与我背景相靠,均出身北京军人家庭。彼此相见,未语先哭。

纽约这天冷热适度,阳光在窗外飘忽游弋。于窄小的灵位前四叩老郑,任其生前的欢畅爽朗阵阵来袭。

别过老郑,虽做足准备,仍悲上心头。

我所深谙的”老郑哥”之敦厚八方,人间再无。

(没有了郑心元的郑家。)

(在郑家小小的灵堂中四叩老郑。)

(五)

我其实在3年之前,也就是2021年疫情期间在写《纽约的那谁还在?》一文时,罗列过我在纽约的三位故交,并把郑心元其人放在压轴。如今,斯人远走回头重看,不由得一看再看。

引文于下。

(2013年的郑心元。)

不确定是在和严力及纽约艺文一众的哪次饭局之后,郑心元引荐我认识了当时的纽约《美东时报》负责人。郑那时的年纪应该比我现在还小,前后历任《华语快报》社长、美加华语广播纽约总台总经理,以及纽约《星岛日报》总编辑等职。

可最近竟听说他因不良于行,几乎不再出门。这使在纽约的我陷入约饭两难,约了怕劳他行走,见了怕带去病毒。

(严力珍存的这张照片人物齐整,左一为当时在纽约举办画展的画家毛栗子,毛栗子左侧为王渝。他们身后是我和严力。右一就是郑心元。)

但因为太过想念郑心元,拿到他的新号码后我还是立即致电给他,对方竟说前一阵还想起过我。

我相信他说的是真的,对古早故人的记挂有时就像浮云,年头活久了,风云乍起地就会来来去去,没啥道理。

鉴于疫情,我想了又想还是说“咱们下次再见吧”,郑心元就也同意。我们两人顺坡而下地说着说着,他忽然在某个瞬间又建议我可以带些面饭到他家一起聊聊。

(郑家所住大楼。)

郑心元在我们当年这票人中一向比照我的“小陈妹”而被呼为“老郑哥”,他告诉我他是在82岁那年开始行走缓慢,倒也没病。

当年老郑在高尚住宅区贝塞有一座房子和两个儿子,现在的他已迁居贴近曼哈顿的长岛市一幢警卫大楼内生活,大儿子每周为他采买一些生活用品带上楼去。

(老郑家楼下的西式厨房货色不佳。)

他住的大楼并不难找,不巧的是地铁下来之后我遇到的若干餐厅都闭门谢客,走了还没一两个街区,他家竟然就到了。

我只得转回头再去寻找可以带上楼的饭菜,不得已进入一家西式厨房,在炒糊了的菜花和焗干了的洋葱等等一塌糊涂的菜色中勉强挑了几款拼装,心里为“老郑哥”有点难过。

(为老郑买了简单饭菜带上楼去。)

郑心元一生交游广阔,在纽约一带尤其人脉深厚,曾有人到纽约希望面见宋美龄,都还须仰赖他居中斡旋。在生涯活跃的前后几十年,他也一直是两岸人物与纽约侨界沟通的重要联络人。

老郑出身大户,伯父郑介民是首任台湾安全局局长。郑介民的长子郑心雄我当年在老郑哥家常见,那时他已经是位肝癌患者了。这位台湾国民党人口中“不死的狮子”最终旧疾復发,在1991年,也就是他50岁时去世。

我总记得老郑苦笑着说他这个借住自己家的表弟,每个饭局上的阔论,都是上亿生意。

(郑心元一向思路清晰、政治判断精准。)

有几年我已经在电视台当记者了,却还热衷于和另一位伙伴做点周末生意,当时我们两人凑了点钱购进些个廉价女式拎包,仓储就租的是老郑家的后院车库。

老郑毕生对钱没啥概念,“仓库”开价也随我们。他家车库是坏了的,车库门遥控完全不工作,开关都需人力拉扯。老郑一向也不修理,全家的车就停在前院门口。

直到后来我和伙伴完全没了生意瘾,打扫结余,除了剩下一辆二手货车,其余“投资”全部体现在好几大纸箱卖不出去的丑陋剩包上,始知所谓商场得意,并非只靠满腔热血。

后来这“仓库”我还介绍给过另外的“同行”,而我们自己的存货,免费乱送了好一阵才周身清净。

说起来这还真算是美国现实人生,给我的一记不大不小耳光。

(郑家桌上还摆着近期的华文报纸。)

去到郑家,见其桌上叠放着我久违了的中文报刊,近在眼前的报纸头版朝外,看看标题,还极新鲜,老派文人阅读的纸媒秉持,真乃积习难改。

老郑每天也挂在电脑上,因此思路清晰,和他谈论政局,竟发现我们有着完全的立场同一,他所给出的人物解析和拆分,无论中外,有的还带着他与当事人的接触感受,大面积补充了我认知中的某些框架。

也才明白眼前貌似囿于斗室的他,心在天外。

(仅仅十几年前,老郑还频繁回国访问。)

隔着“安全距离”与老郑同在一室,无需寒暄也不便客气,故人与故事说起来朗朗上口、丝丝入扣,好像彼此从未分别。

在观念分裂导致人际疏离的敏感当今,我感叹竟在探访故人之行中,遇见了立场坚强的彼此映照。在好几处相互补充共同递进指证结论时,我连连激动得都有点说不出话。

酷似我们固执的过往和神色。

我忽然明白互爱的真谛,在于见证彼此。

我和老郑,概莫能外。

(临走时,回头再看一眼老友。)

(六)

往事未远都还在手边却必须告别,感觉连谢幕,都没来及。

落地纽约,看鳞次栉比,我有时惊叹,自己的旧日就掩藏于天际线里,轻轻推开这个都市无论哪一扇门,都能看见它们还在原地,品相周正从未尘封。

暗淡的隐痛看穿风雨,谁使晨曦一闪而过?

老郑再见。

就此一别,后会无期。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号