让我不厌其烦地再说一次,Kibo Hut是我们这条线路最高,也是冲击乞力马扎罗顶峰前的最后一个基地,坐落在乞力Kibo峰的山脚。让我吃惊的是,这个营地早在1963年就被启用,以其如今依旧简陋粗糙的品相看,这里难道一直都这么凑合?

在我逗留的绝大部分时辰,Kibo Hut永远迷雾重重,体感室外温度为摄氏零下很多,永远有像雾像雨又像风的酷寒水汽围绕不去,时而鞭笞全脸时而窜进袖口。

从几乎没有冬天的洛杉矶来到这里,我们穿足此行带来的所有衣服用以御寒都不觉过分,这包括一件贴身长袖、两件抓绒长袖外加一件极高充绒量的羽绒服。

(Kibo Hut攀登者住处的大门。)

(1963年的Kibo Hut。)

从无例外,到达这个营地的人全在狂走漫长一天之后累极而至,这使得营地大木屋进门之处总见肮脏泥泞。

这里的厕所已经成为最简易临时的那种,就是平原上的所谓“工地厕所”,它们不言不语立于路旁,不分男女拉门就泻。

营地厕所维护还好,无须依靠嗅觉寻找。内里清洁规矩,不扎眼不反胃,唯一的讨厌是出恭一趟挺费周章。

雪下得稀薄随意,零零散散不成气候,但这终究还是“乞力马扎罗的雪”。

(我们住处对面是协作人员的落脚处。)

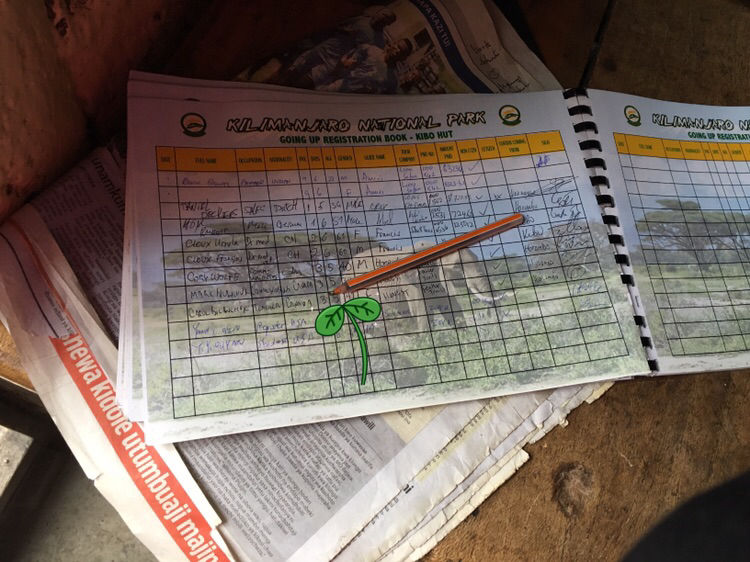

在Kibo Hut登记之后,我和小欧被引导沿着只有一条路的室内走廊一直持续向里,最终落脚右手边一间大屋。

这间屋子被几个上下铺木床摆满,中间放有一张大桌,我们进门时看到屋内的大部分床位都睡了人,惭愧于同是从Horombo营地向此一路疾行,他们不知道比我们早到多久。

此地的先来后到,可真是对攀登能力的铁律裁判。

定睛一看,我们屋里先到的几位竟然是路上要送药给我、不明国籍的两男一女和那对60岁开外的瑞士夫妇。

(Kibo营地住处由纵贯走廊连起各屋。)

小欧这时有些寡言,我用眼角不时瞟过去,怕他头痛又发。我再次提醒自己,这伙伴一旦有所不适,我们随时下撤。

看样子瑞士夫妇到之久矣,有这个判断全是因为他们显露出来的气定神闲,晚饭必已吃过、登顶会必已开过,一如既往地瑞士妻子一方低头读书,丈夫一方枕边也平放一书在上铺时睡时醒,目睹我们的迟来和忙乱。

岁月公平,年龄不曾湮灭他们的有胆有力。

小李奥纳多把红黑格子桌布铺好在屋内唯一的桌上,开始运送饭菜。Life偶然得知那对勤于读书的夫妇来自瑞士,竟立即用熟练的法语和不知什么时候已经全醒的丈夫一方谈笑风生。

Life算是个一望便知的高人,跟我们上山如果不是因为“候补”原因,他的资历一定比Solomon高竿太多。此后他与我们几人时而英语时而法文地穿插聊天,谈到瑞士和欧盟、穆斯林移民全球化,我也开始分给他们我带来的Lindt焦糖巧克力,瑞士妻子为此不禁惊呼:“真想不到,在乞力马扎罗山顶能吃到我们国家的Lindt。”

(我们的红黑格子布饭桌。)

我们分到的是两个下铺,相信这是因为我们最晚到达,营地方面认为不会再有后续攀登者入营。隔着木质房间陈旧的隔板,我听到对面屋里竟有人在讲中文。仔细辨别了一下,觉得应该是来自台湾的半老一族。男女都有,男声居多。

我们的床板边缘有很多留言,这个高度这种夜晚,一定是记录了很多人悲喜的地方,毕竟这里是令人胆战心惊的起点或者终点。

(我们的床板边缘有很多留言。)

这是冲顶前难得的短暂整休,Solomon不出意外地坚持不在吃饭前告诉我几小时之后什么时间起床出发。

这一餐吃得更为艰难,进入高海拔地区我们的食欲越来越差,整桌饭菜几乎没动,小欧对一向都爱的爆米花也没了兴趣。

饭后大约20分钟,Solomon在确认我们不会再吃什么了才和Life脸色凝重地坐在我们对面,详细交代登顶事宜。

他一一罗列根据以往经验我们可能会遇到的各种恐怖假设,让我畏惧自己会不会在劫难逃。

(我们的住处窗外。)

Solomon是这么说的:

“今晚11点我们开始冲顶,叫醒你们的时间距离现在还有将近3个小时,这将是你们所有登山路途中最为艰苦的一段。在登高到达海拔5400米的时候,你们两人可能会开始呕吐,随着海拔更高使得人陷入更加极度疲劳,你们可能会意识模糊、判断力降低,也有可能你们会视物不清。在这个海拔,你们会长时间地坐在休息地点不愿起身,但你们要知道,在零下几十度的5400米海拔当中,一旦久坐是会死人的。很多人在登顶过程中都会进入梦游状态,也就是神智不清但脚下仍可机械迈进,也有相当一些人在这个时候慢慢陷入昏厥。在这条最艰难的路上,如果你们问起还有多远才能到达顶峰?我们永远不会告诉你们实话。”

我和小欧头晕目眩地听着,活似两尊泥胎木塑,冲顶涉及的那些恶劣遭遇我即便温习了百遍,轮到Solomon如此嗓音低沉地当面摊牌,还是震撼。

这一去性命交关,端看谁能被上天之手引领而过。

(Kibo Hut基地外雪色一片。)

这之后的短暂睡眠,分卧木床下铺的我们两人睡得还好,也许是因为之前一整天的奔突过度,也许是因为海拔。尽管整个人有说不清楚的种种难受,我和小欧连同整个屋子的人,却都还能睡得昏昏沉沉。

门外的台湾口音也渐渐没了动静,这是人们面向乞力马扎罗之巅,最后的养精蓄锐。

写文至此,我还是决定把我千难万险的登顶历程暂时搁置,留到本系列文字的之“六”和之“七”中再行叙述。也就是说我要跳过我们登顶这一夜的跌宕起伏,先说说这夜之后发生了什么。

这夜之后最闹心的是我的两个大脚趾指甲完全崩坏,加上在富士山的第一次,这是第二次。

登顶下山途中,我两个脚的大脚趾指甲在下向疾行中迅速红肿,这事基本上发生在短短几个小时之内,和富士山的指甲受创剧痛钻心不同,这次病状来得很快,潜行于不知不觉当中,等我发现大脚趾又出问题的时候,整个指甲早已严重充血,颜色全黑。

(我的大脚趾指甲忽然变黑的样貌。)

回美之后立即着手安排脚趾问诊,那时候指甲已完全不疼。富士山那一次问题也是出在下山,指甲和鞋尖的步步碰撞,真是走得寸寸锥心,面对后面的大半个富士山,我只能侧身甚至反身而下。

这一次指甲的损害在最初的一、两天内看着相当血腥,左脚的指甲根部甚至几乎要和甲床剥离,肿起老高。莫名其妙的是两天之后肿痛全消,整个指甲除了看上去完全黑红,其它并无异样。

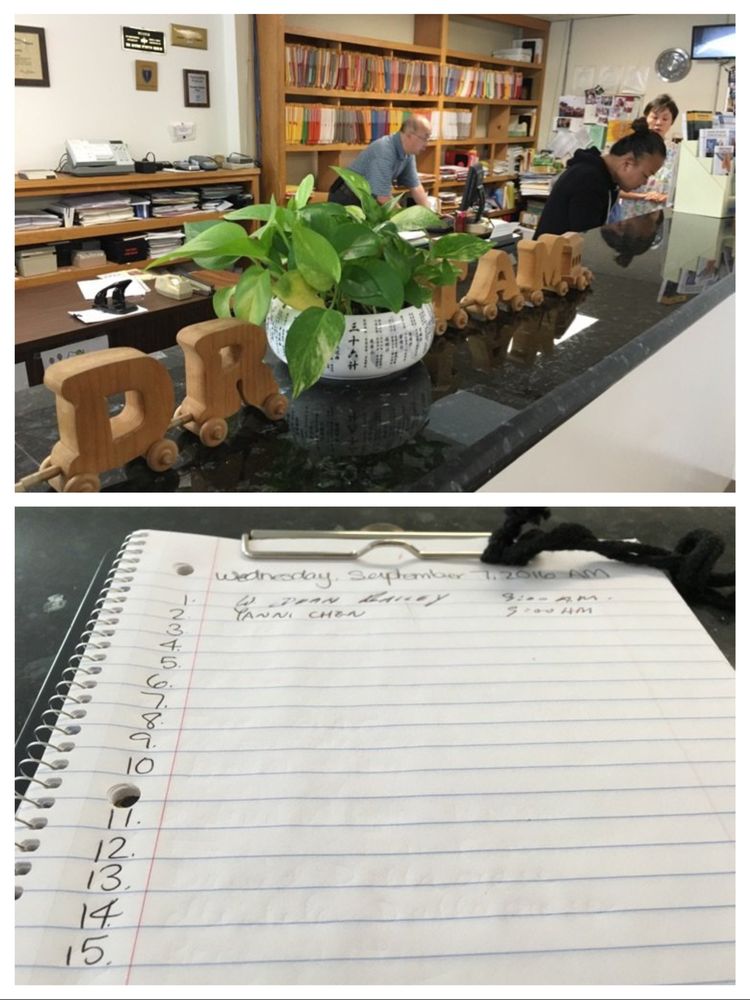

让洛杉矶的足科医生看过之后,就听他说,“如果不痛,带药回家涂抹几个月直到新指甲长出来即可”。

谈及我此次脚指甲再次完蛋的缘由,我的这位足科医生立即双目炯炯起来,我们这两个相处多年却一向无话可说的医患两造忽然找到最炽热话题。他急切地告诉我,其本人也刚从非洲的津巴布韦回来,行前在是否去乞力马扎罗问题上犹豫很久,因为他现年已经30岁的儿子一直向往着能和他一起攀上乞力。

足科医生也是位健行好手,甚至曾经多次奔赴外州接受训练,但是他说自己的体质一到4500米海拔附近就会严重高反,我们的欢声笑语说到这里立即截停,高反这只出其不意的怪兽,真的扫兴。

(这几年,足科诊所已成我最熟悉的地方。)

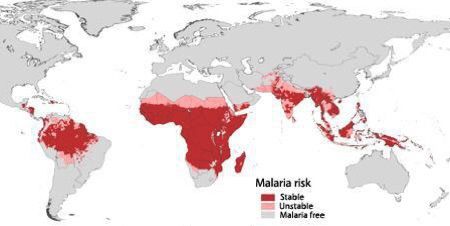

我在他兴致勃勃聊到非洲行最高潮的某几个重点时,忽然听其说起这样一个病名:“Malaria”。我在第一时间就猜测着,他这说的可能是“疟疾”。

他在听说我们没服用过“Malaria”预防药物就去了非洲的时候大惊失色,他说他们一行去非洲时全都严格戒备着没被蚊子咬,只有他儿子身上被咬了四个包。有鉴于Malaria病毒是靠蚊子传播,因此在回美之后,他儿子立即开始吃补充药品,而且需要连吃四个月。

“Malaria”,他一字一顿地连起来对着我说了好几遍,他虽是华裔,平常却也只能说出有限几个汉语短句。他说他的一个教友就是因为去非洲没打Malaria疫苗,结果被蚊子咬包之后感染Malaria,回美后去世。

此后一查,所谓“Malaria”,真是疟疾。

(提到乞力,我和足科医生话题决堤。)

(带着这样一瓶指甲油一般的药告别医生。)

我连忙细查疟疾的后期防范,想着赶紧能跟足科医生儿子一样找些有关的药来权做弥补,因为我知道小欧在非洲被咬过一个或者两个蚊子包。而且在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机进入候机厅,我在不到20分钟内腿上被蚊子咬得红成了一片。那里可也是非洲。

结果我看到有关病情条文如下:"疟疾潜伏期:从人体感染疟原虫到发病(口腔温度超过37.8℃),称潜伏期。潜伏期包括整个红外期和红内期的第一个繁殖周期。一般间日疟、卵形疟14天,恶性疟12天,三日疟30天。"

看到这里稍加计算,我发现从我们离开非洲经由杜拜及中国回美,直至我查到上述潜伏期知识的关头,时间恰好已过整整30天。

那么,意思是什么都晚了?

那么,意思是我们安全了?

(图中红色区域为疟疾在全世界的分布图,非洲是绝对的重灾区。)

非洲是诡异的,疟疾就很诡异,此刻,懒散地斜歪在洛杉矶写这篇文稿的时候,仔细想想,非洲的有些人也诡异。

我们与ZARA的登山合同早在攀登前四个月就开始磨合,对方公司和我“对谈”的是一位“George”。此人在电邮中谈吐有礼、英文规范、回复迅速,令人印象深刻。

也曾跟他约定日后我们到达ZARA的大本营Springland酒店时彼此相见,对方回答不疾不徐、连串应允。

(George的电子邮件。)

但等我到了酒店,和这位“George”几次约见都无进展,问过很多酒店员工,对方不是说这人“晚点会来上班”或者就是“他刚好下班”,再或者满脸茫然不知我之所云。

这就把问题莫名其妙化了。有一次在花园之中我正闲极无聊,酒店中服务生模样的一位标致高个男青年张口准确地叫出了我的名字,我吓了一跳,连忙看他,一般而言,散见于酒店各处的服务人员是无从知道客人全名的,这也让我心内一动,难道他是George?

还是不是。

则我断定并无其人。

掩饰的浮云给了猜测无数翅膀,飞翔的精准全可不理云图。再后来,Solomon也证实过我的猜测,这“George”,子虚乌有。

如此莫测,所为何来?

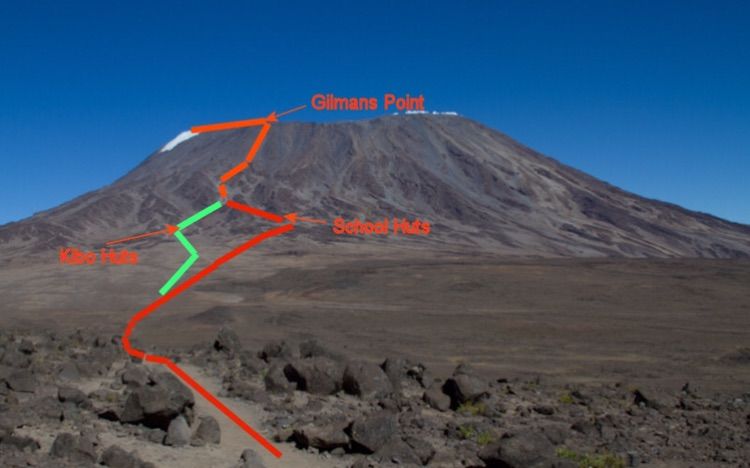

(直观地看Kibo营地到顶峰的路线。)

乞力之后经由迪拜我返回北京见到原本有志一同甚至连机票都买好了的老王等等,跟他们大段叙述我的非洲陶醉和坎坷,恰如久飞的漂泊一夕着陆。

饭桌上,在宫保鸡丁和烤鸭卷饼旁边,有好几个关头我恍惚觉得自己带着13岁少年还停留在Kibo峰怪石嶙峋的山巅,回想登顶那夜我们共同历经过的挣扎和磨难,一时哽咽。

(回到北京谈起乞力。)

这时候,去把乞力马扎罗Kibo顶峰照片谷歌出来,我这是第一次在日光下看清Kibo全貌。很多人抱怨说,在乞力登顶之所以必须黑夜起身,怕的是你看清了山的狰狞就会早早放弃。

山照虽是平拍,相距也远,但还是拍中了我的内心惊涛。我还没太搞懂自己为什么要爬这座山,就已爬完了这座山并经由这座山搞懂了自己。

真乃思忖与践行的迷宫。

道可道,非常道。

(日光下的Kibo峰。)

(我后来在网上见到过Kibo营地住处大门的这样一张照片,画面干净有力。)

就在今天下午,小欧告诉我,未来的某个日子不论是与谁同去,他一定再回乞力马扎罗。

离开乞力时,他就说过。

我这才知道,他在乞力于他一经汹涌就不复回转。山都还在,听任神思或断章或接续。

那夜雪曾稍停,我已不我,山亦非山。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号