(写在前面)

屈指算来,距离我和儿子于2016年联袂缠斗乞力马扎罗,时间已过去6年多了。今天,也就是2023年2月19日,就在我动笔修改这篇旧文的时刻,再过一天就是儿子的20岁生日。

而我也是最近才知道,13岁那年遇到的这座非洲最高峰,给儿子留下的强力烙印竟然历久弥新。几周之前,早在纽约主修商业的他,把自己的第一个公司直截了当命名为“Manjaro Summit(马扎罗顶峰)”。

我一看到,顿时哭了。

(去年夏天,穿着衣服的儿子和要好的同学)

(从肯尼亚安博塞利看到的乞力马扎罗。)

提笔沉重,彷佛须着力千钧。

因为老是不知该用怎样达意的开头来开头,这篇文字就一直无从启动。也因为攀登后的最初,提到“乞力马扎罗”根本无从遏制内心的感动和自傲,更加无法平静架构此文框架。

面对山的意义,最初我并无信念和酷爱,也毫不入流,在所谓“山圈”人群浅游之后深知这根本不是我的去处,众人趋之若鹜顶礼膜拜的人事物,在我说穿了并不了得。

那么简单地说,一个山外素人走入乞力马扎罗,不怪才怪。

资料上说,身为非洲最高峰的乞力马扎罗是“人类不借助专业登山设备能够到达的最高山峰”,也是业余攀爬能靠一己之力登顶的最后目标。正是因为这个原因,每年来自世界各地大约10000余名攀登好手会尝试在这一山峰登顶,但只有不到百分之四十的人能够达成心愿。

(在离开乞力马扎罗的飞机上,我又看到穿透云层的乞力马扎罗方形山顶。)

一切似乎都应从我和儿子小欧临近出发的前一个周末,闺蜜们在洛杉矶为我们举行的饯行聚会开始。

那次小宴设在我们的高尔夫俱乐部,我和小欧两人即将奔赴陌生非洲,已知乞力马扎罗之攀一行六天、步步向高,全程不能洗澡。

这是反差巨大的对比,高尔夫俱乐部周遭的呈现,安详、静态和仪态高雅,平原海拔的温润如同呼吸一般无需应付。而我们的将去,则是举目茫然,要在素昧平生的大山中体会苦寒、躁动和呲牙咧嘴。

面对传闻中刀光剑影的非洲,我实在内心打鼓。

(在俱乐部为我们举行的饯行小宴温馨极了。)

位于赤道与南纬3度之间的乞力马扎罗在东非大裂谷以东160公里处,也是世界上最高的单体火山。其在山界地位矫情,对高手而言算是轻描淡写,对菜鸟来说则为顶级荣耀。

现代人认识乞力马扎罗,大多是从海明威的作品《乞力马扎罗的雪》中得知。关于乞力马扎罗曾经有过诸多争论,最戏剧的是"赤道雪山"之战。换句话概括,曾经,也就是大约150多年前,西方根本否认非洲的赤道旁会有雪山存在。

起因是在1848年,一位名叫“雷布曼”的德国传教士来到东非,在靠近赤道的坦桑尼亚偶然发现了乞力马扎罗山顶白雪皑皑的奇景,他回国后写了一篇游记详细介绍了所见所闻。然而这篇发表在德国的文字却为他招来长达13年整个欧洲势力的讽刺。

因为“赤道”和“雪山”二者,坐在欧洲核桃木拐弯扶手椅上想都能想出来,这该有多么矛盾?

(各种各样的“乞力马扎罗的雪”。)

争论延续到1861年,直到又有一批西方传教士和探险者来到非洲,在坦桑尼亚境内他们亲眼目睹赤道旁边的这座峰顶积雪的乞力马扎罗,并拍下照片佐以印证,整个西方这才相信雷布曼所言不虚,日后还更深入地考证出这座赤道雪峰的存在至少已有数万年。

我记得曾经还读过有关这第二批欧洲人最初见到乞力马扎罗白色山顶的那一刹那,瞬间僵直懵懂,读到这里的时候我一个人呵呵笑了,悖论推演与证据亮剑喜剧效果般的出神入化,全在于此。

(那一阵,我周边有着各种小小离别聚会)

我不知道这些西方人当时是在怎样的因缘际会中看到的乞力马扎罗的全貌,我在坦桑尼亚境内持续混迹的很多天里,从没见到过乞力马扎罗。一说虽然乞力马扎罗地理归属坦桑尼亚,但却只有在肯尼亚的安博塞利草原才看得清楚。

是真是假,我不知道。

我们在那些日子里在坦桑尼亚境内四处出击,倒是看过很多和乞力马扎罗类同的平顶之山,它们一概没雪,边际规则。

(中文世界里面有着海明威多种版本的《乞力马扎罗的雪》。)

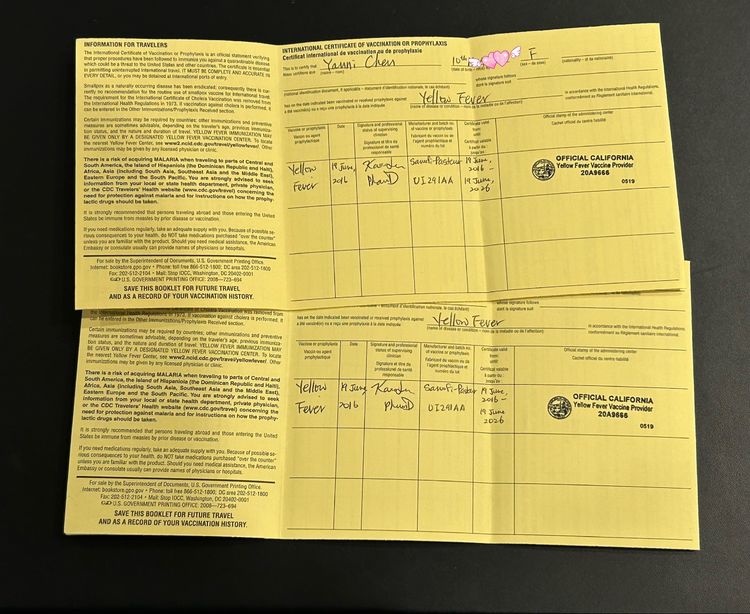

要去非洲,有不少门槛,光是打各种防疫针就很耗钱财。我们也是遵循过来人的指点张罗着去打黄热病防疫针的,这也似乎是去非洲最基本的一针。后来听我的朋友说他女儿去非洲实习半年,去之前所打各种针剂花费了上千美金。

在洛杉矶打黄热病针剂颇贵,每针150块以上。打针过程也搞得复杂,电话中问好说是不需要预定,结果带着儿子去了之后又说是“兹事体大”、一定一定需要预定。预定之后还填表确认,往来几次才最终针剂入体。

不过随同此剂注射后发放的著名“小黄本”号称是进出非洲最要紧的文件之一,而且一管十年。

去这非洲,真不便宜。

临到要出发的前几个月,原本跟我摩拳擦掌吼吼四人行的北京老王先是在加拿大发起低烧,急急返京后竟被诊断出患有骨结核,重病期间又在某雨天出席儿子婚礼不慎摔断、摔裂了总共4根骨头,因此,我们一干原本志同道合的参爬人员从4人锐减为我和儿子这最后两号。

非洲这趟,早生蹊跷,有好几个思索起来的关头,都觉得横生隔断。

(小黄本在坦桑尼亚进出境时从未被查验。)

我们是在2016年7月28日上午离开洛杉矶的,带着各种按照别人攻略备好的登山物件,仅仅为了冲顶准备的超保暖衣服,就装满一个最大的箱子。

推着这些箱子上车去机场的时候,我的心情沉重得无以复加,最担忧的就是此行中少年小欧和高原反应的过招。我反复思忖是否会因为我的冲动让孩子因高海拔贻害留下永久缺陷?

这一忧虑从决定奔赴乞力马扎罗的第一天就深刻存在,导致我每次提到此行征途,心里都“咯噔”一下。

(那几个月,我们的行装一直在准备。)

(我们带了很多美国“暖宝宝”抵御雪寒。)

就在临出发的前十几天,我们将要乘坐的土耳其航空公司大本营伊斯坦布尔机场发生了恐怖爆炸。这个机场也正是我们乞力马扎罗之行的转机地点,需要停留两小时左右。

爆炸案发生之后有好几个瞬间我几乎觉得自己都已经下定决心退票了,眼见的在在突发皆非好兆,我虽从不是畏缩之人,却还是为小欧的暑期安全忧心忡忡。

我们出发的时辰,在犹豫当中,也就到了。

(我和儿子两人的全部行装。)

选择土耳其航空也是情非得已,出于既要照顾小欧28日当天的考试时间,又要让他在非洲行之后早日返校上课,在实际操作上根本就是从学校接了刚考完两门考试的小欧直奔洛杉矶国际机场。

从洛杉矶下午4点开始登机,前后两段土航连坐下来一共20多个小时,周遭同机人面目改天换地,从挈妇将雏的暑假阖家到浑身背包的壮年男女,我知道,我陌生畏惧的非洲,渐渐近了。

在飞机上的好几个瞬间,我想到一个四字成语最能贴切形容当时的自己,那则是,“叶公好龙”。

(飞往坦桑尼亚的飞机,背包和壮汉充斥。)

心怀忐忑地在土耳其伊斯坦布尔转机没遇到什么不快,我们甚至还利用这短短的两小时转机时间,飞速打卡了伊斯坦布尔机场大名鼎鼎的巨大商务舱休息室。

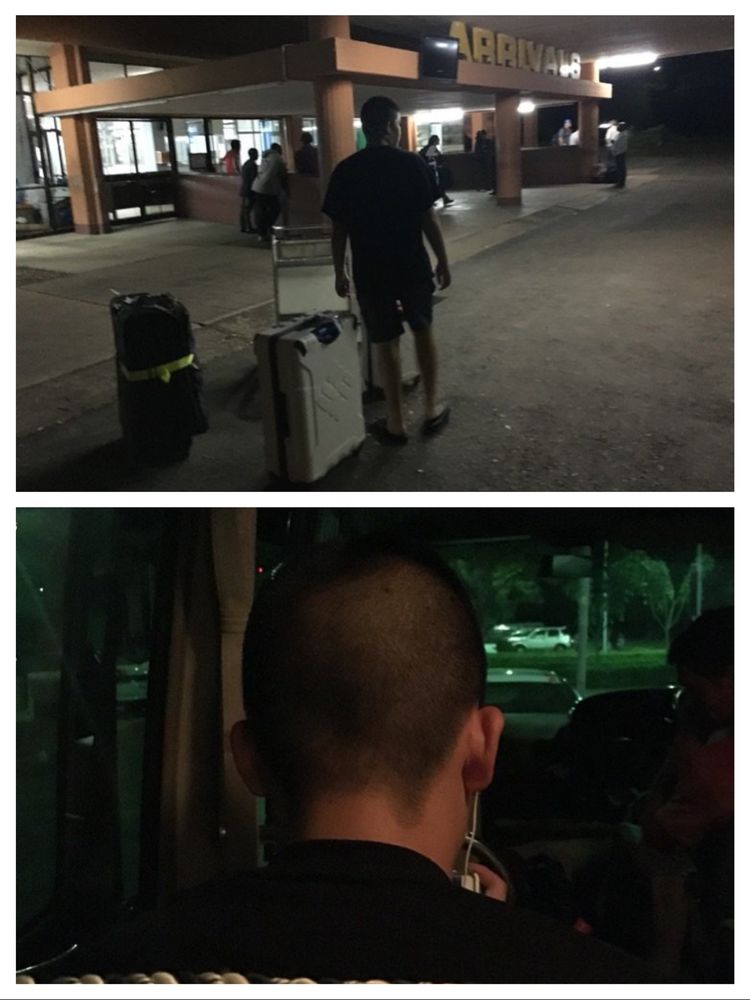

这么黏连着,到达坦桑尼亚已是当地夜半一点,这应该是我第一次这么近地接近赤道,如此初遇,不知算早算晚。

乍入赤道国家并无扑面燥热,此时虽是这里的旱季,却竟让我觉出一丝五味杂陈的水光。我知道,我犹犹豫豫战战兢兢的登山宏图,不想打开也得打开了。

(在伊斯坦布尔转机没遇到什么状况。)

跟真正爱山的户外行家比,我说过自己谈不上攀登有瘾,但我很清楚这对儿子的磨炼殊为独特、无从替代。

自从前年夏天我们登顶富士山后,对转战乞力马扎罗的渴望循序渐进,我知道很多认真的登山好手在把5000米以上的攀登目标确立下来之后,都会有步骤地刻意训练,仅仅海拔一项,就需反复磨合。

但我和小欧镇日各忙各的,针对乞力马扎罗的行走训练做过几次样子,严格地说应是半点准备没有,小欧的一双全新高帮登山鞋买来后只穿过一到两次,上路非洲时完全还是新的。

要知道,富士山与乞力马扎罗的净高相比,差距都有两千多米。

敢来非洲,全凭朴实的好奇。

(夜间一点多到达的飞机停泊在夜色中。)

(乞力马扎罗机场是方圆百里最好的机场。)

离开午夜飞机,摸黑进入没啥规模的乞力马扎罗机场,才知道坦桑尼亚的进境检查特别宽松。在进入机场边检大厅的第一时刻,我忽然看到某手持上书一串总也有7、8个人名之多的黑人妇女逆着人流的站在正中位置,像一颗壮树挺立于微风之中。

仔细一看我的名字果然忝列其中,就感叹我们这次所选的登山代理公司ZARA神通广大兼客人之众,其实上述一纸内含人数超多,各团队都只显示为首者的名字,比如同是客人的小欧之名就只体现在我名字后面的(+1)字符上。

(小欧进入坦桑尼亚接受进境讯问。)

有鉴于包括美国等很多国家的护照在这里需要得到落地签证,因此进入海关大厅最先要排的是得到落地签证的队伍。落地签证也不便宜,150美金一位。

坦桑尼亚格局松散,一派谁来都欢迎的架势,我们进境时绝大多数办公室人去屋空,游客可以在海关内外随意拍照。

这里已经是山的领地,行李转盘上奇形怪状的大件驼包四处泛滥,弥漫出浓浓的攀登气味。眼看青壮男女们轻松地拎包而去,面山顽强的气节让人感受到这城市与他城市的迥异。

(大型驼包们开始在行李转盘上大量出现。)

一出乞力马扎罗机场的关口,让小欧到几步之远的地方去推一辆免费行李车来,却见一位身份不详的当地人不由分说亲自把车推来。这人来后不走,东一句西一句地闲问,搭了好一阵腔我才明白他的意思,给了他一块美金之后这人随即消失。

在海关扫描行李处旁边竟然也看到ZARA的机场办公室,不禁庆幸这次选到的公司真还在当地底气雄浑。遗憾的是出关之后我们为这个“雄浑”付出了代价,说是要等齐纸板上的所有人才能成行。

这一等,几乎到了深夜三点。

(ZARA的机场办公室也是空无一人。)

(乞力马扎罗机场外有点黑的离谱。)

后来我才知道,我们所选“ZARA TOUR”被传是坦桑尼亚登山业界最好的公司,每天的登山日程搭配得五花八门、丰俭由人,公司内光是登山向导就有几百位,薪酬给付也在当地赫赫有名,这也让其成为对登山向导挑选最严的公司。

除此之外,ZARA在草原方面也极具影响,公司拥有大小旅行车八、九十辆。而且,包括我们后来住的位于乞力马扎罗山脚小镇的酒店,ZARA还拥有地理位置绝佳的另外两处酒店和塞伦盖提草原上一处收费昂贵的帐篷营地。

如此周密的布局,导致ZARA的客人几乎无需假手别家公司的任何盘剥,全部自行掌控。

(ZARA公司的商标。)

ZARA公司由一位名叫Zainab Ansell的中年妇女在1988年创办并持续经营,颇为俗套的是这位妇女事业虽好却未能看穿世事,她在ZARA王国各处将自己的照片疯狂张贴,说好的位高权重者应有的俯瞰呢?

我在她分布于乞力马扎罗山上山下的各辖区里,太多次撞见她的风姿,厚厚红发、些微发福,据说嫁给的是瑞士老公,据说女儿已经大到早已结婚,须知四处张贴照片是需要颜值本钱的,在这一点上,遗憾她身处高端庄严却给人以低级把柄。

(登山公司ZARA的业主Zainab Ansell。)

(小欧身后的红发妇女就是Zainab Ansell。)

ZARA位于乞力马扎罗山脚下的Moshi镇,老巢是一个叫做Springland的酒店,这酒店在定制坦桑尼亚旅行计划的时候我曾被含混告知是三星级水准,到了之后领取大型木制房门钥匙拧开即进的第一时间,我看到屋内竟然摆了满满一排4张铁架床,才知道这不过是”青年旅社”级别。

这一级别就是基本设备全有,但跟豪华丝毫不沾的背包客栈。

即便如此,我后来才知道,这已经是当地名气响亮的去处,终日大铁门紧闭、门禁森严。

酒店内面向登山的各种协作环节惊人地完备,所有你所需要的登山设施包括登山袜都有出租或出售,而且众多登山类别的职业挑选和协作洽商,也都在这里进行。

(声名显赫的Springland酒店。)

(酒店内的铁架床们。)

按照日程,我们在抵达酒店的几个小时之后是要先去塞伦盖提大草原的,一走六天,因为几乎整夜无眠,我将行程开始的时间推至九点之后。

出发时分我在酒店外不期然看到众多当地人在门房窗口急切排队,我后来才知道他们是在争取一个“挑夫”的位置。

建议你此时着力记下“挑夫”这个奇特的职业名称,因为你会看到我后来在山里山外接连遇到了怎样的“挑夫震撼”。

(大清早只睡了一个多小时的我肿着眼睛不期然看到了门房的拥挤。)

那个凌晨正迷迷糊糊地眯到4点半钟,我毫无防备地被绕城鸣响的扩音喇叭中穆斯林祈祷吟诵声惊醒,穆斯林一天中五次祈祷的第一次确切地说应该是在五点整,但这四点半的一次号称是“唤醒人们起来准备五点钟进入清真寺”。

犹如就在枕边的高音喇叭声音荡气回肠、声绕九霄,在地平线稳稳炸响,里面苍老男人连说带唱所谓“唤醒”的语气带着不容置否。

四点半,每天不得不醒的凌晨绝早。

(酒店内基本上每个遮阳伞下都摆放有桌椅之类可供洽商,利用率极高。)

主攻乞力马扎罗的日程从我们自塞伦盖提草原疲惫归来开始,之所以磨磨蹭蹭地把攀登事宜放在行程的后半段实施,你猜都能猜到是出于我本人对未知难处的畏惧。

此次行前,眼见很多有关的攻略和经验、知识和提醒,带着一个13岁孩子我虽已自顾不暇却还必须呵护饱满,环环相扣的衔接让我内心发毛。

如前所述,我最为害怕的是高原反应带给儿童智力乃至人身的影响是否严重和深远,也就是说我带小欧来的这趟会否带给他难于消弭的后遗损害?就此,我已经和小欧反复讲好,一旦他出现“中度”高原反应,我们立即下撤。

说实话,对所谓“中度”,我也毫无概念,登山目的我都还没彻底想好,但下撤的理由我却反复在内心已过滤千回。

(Sprigland里面的主要餐厅。)

我和小欧在Springland酒店里见到即将带领我们登山的正副向导,时间已是我们即将登山的前一天下午。

其实把向导说成“正副”,并不一定是在区分二人的水准高低,在我后来的了解中,两人登山团组中的所谓“正副向导”,其实是依照同行间的关系构成含混确定的,同样都是有执照向导,原则上谁“拿到”的团,谁就当正向导。

早在4月份,早在我和ZARA签订合约并着手付款的时候,我就已经知道我们的向导叫做Yesse Lema,马上拿着这个名字键入谷歌,迅速就进入了当事人的脸书,马上看到了一张颇有张力的坦桑尼亚在地之脸。

这人年轻无比,一身狂傲,照片上的他多在满地蹦跳,一副玩山于股掌的劲头。

按照坦桑尼亚的规定,除非大型登山团队,否则登山者每人都必须雇佣向导。我和小欧这种两人登山组,请来一正一副两个向导正好嵌合,行进模式是正向导在前、副向导殿后。

一行四人,蜿蜒而上。

(早在4月我就知道我们的向导叫做Yesse。)

酒店中出现的Yesse比我的想象要偏瘦些,穿跨栏背心、嚼口香糖、走路有些神晃,戴着一只当地人完全买不起的海拔表,市面见惯的派头。

这表我也买过,就在当地,270多美金,而且只在大城阿鲁沙最大的印度人电器店有售,如此价格在当地就快能买一辆破摩托了。

Yesse见到菜鸟一般内心瑟瑟发抖的我们没啥寒暄,开口就提到着装要求。也在这时,我们同时见到了副向导Solomon,此乃一介羞涩的瘦长人才,面目与气质均温文寡言,泛善可陈。

正副二位一概瘦高,搭配我和小欧四人一站,全然一堵高大横墙。联想到很多攻略都说是乞力马扎罗的向导搭配中,往往正向导是年轻人、副向导是中年人,我当时的理解是,正副搭配也需体魄和经验的互相调和。

(正副向导一概高瘦。)

话没说多久,一行人全体去看由我独力置办的攀登装备,我当着两位黑肤领导的面扑进屋子一通翻腾,在Yesse的“上衣是哪些?”巧克力之类增加热量的食品呢?”等等指令中一一呈上。

未曾料到我这里每有衣物出示,竟然每听对面二位连声夸赞。为这,我有几个瞬间惊喜之余为自己行前功课筹备的细腻和周到,自豪不已。

只是我们还需置办能装一Liter水的水瓶共6个以备登山饮水,幸运的是这种奇特的物件酒店内就有卖,8美金一个,六八四十八。

那真是一帮子艳俗无比的塑料物件,闪烁耀眼异彩。

(一个Liter的水杯们颜色艳俗无比。)

你已经知道这是我们即将开始登山的前夜,我也说过运动观念纯正的人都为了这样的关键日子持续练兵,只待拔剑出鞘。我和小欧完全是从理论到实践全方位登山白丁,夜色无言,我看着毫无用心的13岁小欧在破洞处处的蚊帐中玩弄手机中的离线游戏,一夜无语。

此次爬山,我们除了带有家庭医生开出的抗高原反应药物利尿剂(DIAMOX)之外,我本人提前两周吃了红景天,除此之外,我的药品储备就只有减轻头痛的泰诺和治疗拉稀的黄连素了。

在后来浏览相关攻略的时候竟然越来越多地看到不少人在4000多米最迟到5400米的时候出现过昏厥或者梦游情形。说老实话,这样的记述如果早半年让我看见,我一定不会带着小欧来到非洲。

哎妈,昏厥或者梦游?!

(小欧登山前夜的睡眠安稳。)

在吃药这事情上我一直感觉进退两难,很不情愿为登山去吃那些似乎副作用无穷的药片助力,我后来在乞力马扎罗山上曾因同居一室的某德国男胖子懒于收拾,见到其散落一床的各种药片,我马上怀疑自己备药过于草率,并预见我和小欧赤手空拳奔山而来可能暗绊处处。

我知道在补充体力和抵抗海拔方面其实有很多药物可吃,大名鼎鼎的“伟哥(viagra)”在这些补充药品中,就是深受欢迎的一味。

(从酒店租赁处买来4美金一个的大塑料袋自重就很有分量,但遮盖度极好。)

2016年8月5日一早,4点30分照例被穆斯林高音喇叭吵醒,我眼望沉沉还黑的屋外,心里更加无底。就好像一场毫无准备的战争即将打响,我别无选择。

硬着头皮将连夜收拾出来的两大两小共四件行李人拉肩扛地怼下楼去,大号行李被连夜买来的巨型塑料袋兜头罩住,准备交给挑夫背上山去。

乞力马扎罗登山挑夫所背重量规定在20公斤以下,对我而言,即便是在平地行走,那也是了不得的辎重。

酒店的院子里就有立秤可用来称重,是那种笨重却标识明确的古早样式,两件裹好厚硬塑料袋交给挑夫的行李一旦解决,小欧和我会各背一大一小两个日间登山包装载随身用品上山。

最为麻烦的就是被向导指定要带的那6瓶一个Liter的饮用水,这粉粉蓝蓝的6大瓶子,成为我们日后进程中的最大累赘。

(我们和我们的行囊全部在此。)

(所有挑夫所挑行李都需在此称重。)

都说是Moshi镇就坐落在乞力马扎罗山之脚下,但从镇上Springland开到乞力马扎罗我们选定的Marangu登山路线的起点,距离不近,车行大约一个小时。

之所以选择这条路线,不光因其号称是“可口可乐路线”,亦即表示喝着可口可乐就能登顶的轻松之路,更因为这是唯一有着完备小木屋的登山路线。

我对帐篷这种简陋住所几无兴趣,觉得不过是设立了一层阻止外在视线的隔挡而已,内在的相对舒适根本别想。我也知道此线路的登顶几率是所有乞力马扎罗线路中的最低一条,只是我看到相关统计数据的时候,不明白为什么最好走的路线却只有最低的登顶率?很多解释直指其海拔设计不很合理或说是最后一段登顶之路极为艰难。

(所有行李被人提上车,绿绿的车子带领我们奔赴乞力马扎罗我们所选定的线路起点。)

(坐车奔赴爬山线路起点。)

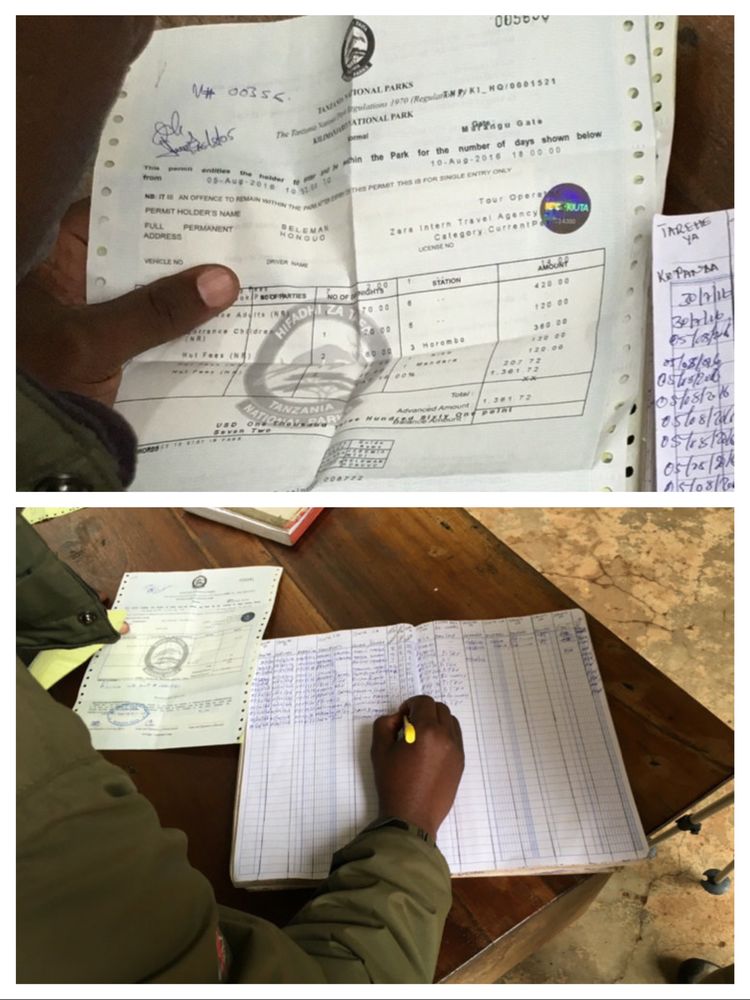

乞力马扎罗是个规则完备的山峰,在各路线的起点都设有总登记处,登山者需详细登记自己的各项资讯。非但如此,此后在山上各个营地,入场的第一件事也是登记。

借登记之光偷眼看了一下纸面四邻,惊喜地发现我并不算最老迈年高。但轮到小欧登记,我确凿相信,经年累月的统计不敢说,至少他手下这册厚厚大本中,参照乞力马扎罗规定12岁以上的儿童才被当地法律准许登山条例,小欧必是最年轻的一位。

以他的13岁“幼龄”去山上作为,我在内心为他骄傲不已。

(乞力马扎罗山下Marangu路线的总登记处。)

(小欧在总登记处前。)

(被明码标价的登山费用。)

在这里登山并不便宜,任何一个当地登山公司对团队组合中的每位登山者要价都在1400百美金以上,高的更有上攀3000的。我也看到,由中国国内组团而来的登山团因团员大多不谙英语的原因,更被把价格抬到离谱的程度。

而山方面的收费也很可观,对登山公司的限制也很细致,此次随同我们一起登山的协作人员最终共有7位,除正副向导之外还有4位挑夫、一位侍者兼挑夫及一位厨师。

就这么着,饱含商业、法律和运动的一行人,因山而聚,各得其所,真乃蓝天白云下的双赢开局。

(登山者在登山前后都须在总登记处登记。)

(我和小欧分别在做登山登记。)

(这一篇的所有登山人中,我不算最老的。)

(小欧在这本子登记者中必定年纪最小。)

在登记处登记之后,就算正式进入我们的六天登山行程。六天,细致地说是六天五夜,吃住全在山上,一去不回头,直到冲顶。

登记处距离Marangu路线的起点大约有几十米的样子,沿途周遭有着成批等候大型登山团队的挑夫队伍,他们扎堆而站,在这个平静的早上默默等候来自世界各地的登山者协同完成夙愿。

这几十米,我还是走得有点头皮发炸,我曾多么期待如此一天,这里除了攀登起点过于规范,其它都新奇规矩。但把“这一天”终于从嘴上落实到脚下,足底的真实携带因未知而弥漫的惊恐,无论如何摆脱,都还如影随形。

(我和小欧走向乞力马扎罗攀登起点。)

乞力马扎罗的Marangu路线起点貌不惊人,三角亭子,小小的,尖尖的,甚至是逼仄的,还带着“偏门”的格局,每位登山者虽然刚刚在之前的登记处把自己的资讯交代完全,在这里还要进行第二次登记。

来坦桑尼亚之前一直以为这里系统完备的登山设计全拜白人创建,但从ZARA公司从无到有的演变来看,事情远没那么高深玄妙,靠山吃山的坦桑尼亚人思维并不浅显。

(正向导在线路起点小门做最后一次登记。)

这时候,正副向导Yesse、Solomon加上我和小欧,四人完备到齐,共同让起点站过目。对我而言,这是一个了不起的时间节点,几分钟之后,我们的乞力马扎罗之攀正式开始。

这一天我出门穿的是一条小欧的篮球短裤,因其具备宽松耐脏之难得特性,怎奈临到要开爬的时候忽然觉得寒意四起,就临时从挑夫行囊中找到我的一条Icebreaker牌子的新西兰Merimo纯羊毛“棉毛裤”,里外无分地瞎穿在身。

连我自己都没想到这个新西兰户外服装大牌自此跟随我熬过了整个艰难六日,一路上其防冷去热贴身爽洁兼无嗅无味,表现可圈可点。

(在MARANGU的起点分别留念。)

(在Marangu起点做集体验明正身。)

临到穿过Marangu起点逼仄三角亭的最后关头,正向导Yesse提议我们四人拍个合影,这可真是个划时代的建议,一经此门,我即非我。

我们遂四拳相碰表示有心一同或者此攀必胜。

结果,这张“必胜”照拍完之后,Yesse秒窜无踪,再未露面。

此是后话。

(此照片拍完,我们的正向导Yesse瞬间消失,自此我们和他再未相见。)

合影完毕,小欧转身尾随寡言的副向导Solomon一脚踏上山路,他们的背影颇为从容,就像我小时候跟着全班中学生去爬西郊香山鬼见愁。

我对这个时刻有些不舍,站在三角亭边飞速感怀了一小下,再为这一时刻最后存照。

此行长路不知结局,宏图一刻永留心底。

(艰难的六天攀登即告开始。)

脚底下跟着小欧他们向绿意葱翠的无底方向踏出几步,回头再看三角亭,忽然生出一种穿透时空的恍然,从亭子这边眼见挑夫们在另侧排出长龙,门里门外,迥异卓绝。

或者天上或者地下,一念之差。

(Marangu线路起点狭窄的三角门。)

走行已远的小欧和Solomon这时早声声催促,我赶紧收起手机稍理思绪,前方绿茵处处狼烟,风声利剑嗖地一下抽身乃去。

我分明看见我的气概不假思索向死而生。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号