[上文链接]

昨夜睡前已经知道第二天我们将带雨上路,如今再看临出发前的一帧旧照,怎么也想不起来自己当时怎么会有一件黄色雨披?

这团黄色从照片里看上去欢腾跳脱,和我一道潜入雨下,成为湿漉漉的人生号志。

(黄色雨披一路上被穿穿脱脱帮助很大。)

天雨路滑,皮肤四周飘满水汽。对于每天后一日的安排。我已经明确知道向导Solomon是不会在饭前交代的,他会等到我们把饭全部吃完才和盘托出。

有鉴于我自知每天连一大瓶水都喝不完,而每人3大瓶水的份量又是我们行囊中最费劳力的大头,因此几次跟Solomon商量我和小欧是否可以总共只背4瓶水上路,水量分配是小欧3瓶我1瓶,Solomon从未松口同意,

僵到后来,Solomon和挑夫决定分别帮我们背负大部分饮水。

(第二天的早饭勉强可以算做美式。)

雨中行走相当讨厌,脚下打滑不说,最怕雨水顺腿流下导致登山鞋完全湿透,那则简直举步维艰。

行前看到攻略说,去乞力攀登每人应该备好两双登山鞋,怕的就是遇到下雨。但以小欧45号巨脚和我也不遑多让的足长,“两双登山鞋”付诸实施,我们旅行大箱的二分之一强必被四只大鞋填满殆尽。

好在时来时走的阵雨不曾要了命的大,但细密的白色水星还是会黏上未及遮盖的人身部位,眼见小欧满头挂水两脚稀泥,走得忍耐走得悲壮。

(雨地行走极为不便。)

(山中偶见雨停。)

在乞力马扎罗攀登,午餐全靠行前备好的午餐盒解决问题。午餐盒通常很大,硬塑料制品,厨师每天早上将便携食物搭配着放在里面,因此盒内从花色饮料到充饥主食乃至各种零食都有,蕴藏全面。

减了量的水瓶加上午餐盒,还是觉得每日携带不堪重负,我和小欧两人简直就快被这吃喝两项的沉重压垮。为此我们偷偷商量好,每天早上一拿到午餐盒,就先把里面不爱吃的东西在营地扔掉,之后便可轻装出发。

一般情况下我们会保留午餐盒中的水果、饮料和主食,饼干和甜点一概全扔。

(途中午餐。左边绿盒就是午餐盒。)

(雨停之后空气也是潮意十足。)

正是在这段路途当中,我们见到了传说中的乞力马扎罗“千里光”。取名奇异的它类似棕榈,据说能长至树高5米,植物上端会不断萌发新叶,下面枯叶依次凋亡却迟迟不落,构成深绿和枯黄两种截然不同的颜色生态。

据说它只生长在3500到4000米左右的海拔中,因此,有经验的登山人只要看到“七里光”,便会知道自己的身处海拔。

(小欧在著名的乞力“千里光”前留影。)

(仪态万千的乞力“七里光”。)

我曾提到过跟我们脚前脚后冲击乞力的巴塞罗那队伍在山间豪气千云,他们斗志最盛的时期就是从第一营地冒雨再上的这段。这一行人沿山兜转时时高歌,看不见他们的人却听得见他们在唱。有几次与他们交错而行时,我看到那对60多岁的瑞士夫妇也裹挟其中,闷声不响拾级而上。

我曾和这些“鸡血族”稍打招呼,他们听取我对其乐天团风的赞叹,我听取他们坚定地问:“加泰罗尼亚一定要独立,你知道整个过程吗?”

知道。当然知道。

您们这是闹了多少年的壮举了。

这是一群自有定见的人马。

他们队伍中年龄最高者为81岁某老,这老一路上兴奋莫名,我和他后来变得情深义重,成为山路途中的玩笑搭档。他一会说深深爱着我,一会又把我是谁都忘个干净。

(乐天的巴塞罗那队伍。)

(81岁的巴塞罗那老大爷。)

这一天,行也简单,乞力方面说这一段全程15公里山路的理论走行时间为7小时,我们到达新营地时还是下午,天光大亮。

这里也是整个乞力马扎罗山上唯一可以充电的营地,Solomon告诉我,营地用的是太阳能设备,每充电一次大约耗时一夜。也就是说,如果想在这里为手机充电,就得整晚把手机交给营地。

这很不贴心,又很泄密。

而且Solomon说,同样是为手机充电,我本人去交涉,对方会收费10美元;而如果是他去,收费就会锐降至1美元。

又来了,这没完没了的内外有别。

(小欧跟随副向导亦步亦趋。)

关于手机,我曾心怀两大忧愁。第一就是充电难题,综合重量和电力的权衡,我专门买了两个容量在10000mAh以上的大号充电宝以备不时之需。登山前夜我在旅馆中将它们和我的手机全力充足,再加上Yesse借用的6000mAh充电宝,这让我对电力的忧虑几乎全无。

Solomon后来提醒我说是可以在这个营地变通地为我的充电宝充电,这既解决了我的泄密担忧,也可以得到更多的电。

此后,当Solomon带着折合1美元的2000先令当地钱将Yesse借我的那个充电宝充足电后,我可真成了奢侈的拥电大户,加上一路用得节省,结果是我直到下山都没用到过其它两个大号充电宝。

(中途休息的小欧。)

延续着说,手机在零下几十摄氏度的气温下能否正常运作是我的第二个忧愁。在这方面我得到的说法不一,有人说他们在乞力酷寒的顶峰都能手机拍照未见异常,也有人说苹果手机在严寒天气一定会自动关机或者“瞬间放电”。

上山前夜我在Moshi镇酒店遇到了刚从山上下来的深圳攀登者皮元(其在此之后登顶过珠穆朗玛峰),他告诉我他的手机在顶峰只拍了一张照片就“刺啦”一声不工作了。

(走到这里,还可看见周遭的郁郁葱葱。)

我在还没出发之前就在洛杉矶专门买了低温相机(竟然还有这种东西)以备不时之需,货到之后听从经验人士的建议,将其放入冰箱测试功能。

结果是个好结果。

我也根据过来人的指点备足了用以温暖手机的“暖宝宝”,如此细致张罗再加低温相机备胎,我是尽了全力。

后来我们从顶峰下来没走几步,天也未见多冷,我的手机忽然真的无缘无故“刺啦”一声不工作了。

呜呼。

(正在经受冰箱温度考验的低温相机。)

(正在经受冰箱温度考验的低温相机。)

(低温相机和“暖宝宝”。)

在这进山第二天,我们最终抵达的是Marangu线路第二号营地Horobo Hut,海拔3720米。如今说起当地海拔基本上只是一个淡淡数字,可我们当时彼此相跟越走越高地进入营地,才忽然明白这里已是俯瞰云层的地方。这个高度,基本已经超过很多海拔不耐者的忍受极限。

进入Horobo Hut也需例行登记,我看到几乎所有“前后脚”也都到了,一些人无言放眼脚下云层。

云层很厚,并无边际,既会让你幻觉这是新一层的地面,也会让你觉得你与云下世界再无关联。真的,直到后来在回程飞机上俯瞰乞力马扎罗刺破蓝天的伟岸,我仍时时会错把无边云层疑为广袤沃土。

得以亲眼目睹如此壮阔,只能感激跋涉之中的竭力互勉,我不禁为我和小欧的行有所值暗自喝彩。

(我们到达新营地Horobo Hub。)

(在营地办公室等候登记拿钥匙。)

(在新营地签到。)

Solomon告诉我,在他所带各团队中,英国团队最刚愎自用,“他们在上山的时候处处显得自己很懂,还老想控制向导,但是一到这个超高海拔营地,他们的态度立即就会软下来,追着我们低声下气请教怎样才能减轻高原反应”。

话音刚落,小欧就告诉我他开始头疼。他这话犹如惊雷触动了我的最大心病,虽此“惊雷”早在意料之中,但还是希望它来得越晚越好。

这个营地的高度跟我们登顶过的海拔3776米富士山差不多,按所谓“人体有自动记忆海拔功能”的论述,小欧是不该头痛的,这其实也是我行前最为仰赖的精神打底。

小欧向我要了两颗缓解头痛的泰诺一口气吃下,我看着他有些打蔫的圆脸,焦虑至极。

我问他,你觉得需不需要下撤?

他一低头,说不。

(新营地完全置身于云层之上。)

更令人诧异的是,我们团队的厨师稍晚也出现了剧烈高原反应,我的泰诺在给了小欧之后,也给了厨师若干。理论上讲,这厨师应该是灭杀海拔的当地健将,如此高度他应该来过N多回了,可见“海拔记忆”之说,颇为无稽。

一般人在海拔3000多米大多会出现程度不同的高原反应,我记得自己在富士山九合目冲顶前晚也一直头痛,夜不能寐。说到底,高反这事极为复杂,不会因年龄和身材改变中招几率,为此我倾力多月也没能完全搞清,只知道乞力马扎罗年年都有人会因高反死亡。

(登记完后走向我们的小木屋。)

(登记完后走向我们的小木屋。)

记得行前看到的某篇攻略中说起作者自己的一个遇见,文中描述他当时在我们这条Marangu线路中第三天(也就是我们的明天)做海拔适应训练,最终到达一个叫做“Zebra Rock”的训练终点,海拔4200米。在这里他看到一些堆积起来的石块,问过向导这些石块的意义,对方告诉他“只是一些人为了好玩摆在那里的”。

但等到他们登顶完毕重回山下,向导才对他吐露实情,说那些石头是在纪念因攀登乞力马扎罗而死去的人们。

此乃,此乃我有关乞力马扎罗的最大噩梦。

(我们在第二个营地所住的小木屋。)

(我们在第二个营地所住的小木屋。)

(新营地的床和室外晾衣。)

就在此刻我写这篇文字的前三天,也就是2016年9月7日,一位27岁的中国公民在乞力被宣告因高反死亡。巧的是,去世者正好是我间接的熟人,为全球四大会计师事务所毕马威的员工,他于9月4日在乞力马扎罗Machame线路起点写下的自媒体文字都还历历在目。

在此前一个月,就在我们登山的8月份,还曾有一位来自南非的攀登人在山上死于高反。

(9月7日,某中国公民在攀登乞力马扎罗因高原反应而死亡的报道。)

(高反死者写下的最后一个自媒体文字。)

在这个营地,我已经看到我们行囊中所有密封包袋都鼓涨到无以复加的地步,无论是用剩一小半的牙膏还是密闭的湿纸巾塑料袋,这景象让我站在这些大小鼓包面前被震撼得久久无话,也似乎更加理解了高原反应导致所谓“脑水肿”和“肺水肿”之中的那个“肿”字。

对此,维基百科如此描述:“人们一旦登上3,000米高山,即有2%的人有可能出现高反肺水肿。它可以急速恶化致死。高反肺水肿为造成高反患者最常见的死因,症状包括运动能力变差(常为最早出现症状)、虚脱、胸闷、休息时仍然会喘、干咳并接着出现带有血丝之粉红色泡沫痰液、血氧浓度减少、发绀(cyanosis)、肺有啰音。”

“高反脑水肿同样是致命的病症,在登上2700米海拔的人群中,约有1%会出现这个并发症。症状包括头痛、虚脱、视力模糊、膀胱功能失调、失去身体协调性、步态不稳、身体单侧无力、和意识混淆。”

(小欧在小木屋门前洗漱。)

(小欧在小木屋门前洗漱。)

(向导在为小欧做血氧测量。)

(向导在为小欧做血氧测量。)

除了死亡,高原反应其它的连带症状也相当揪心。我的一位登山前辈级朋友在登上乞力马扎罗之后忽然双目视物不清,用担架抬下山进行短暂休眠,据说当他休眠过后睁开双眼的一刹那能否看得见东西,决定着他此生是否就此失明。

值得庆幸的是,他再次睁眼之后顿时知道,自己没瞎。

与此类似,我听到过由高反导致眼睛出事的例子不少,朋友的朋友爬完乞力马扎罗回到平原之后的某天,忽然眼前“全黄了”。更还看到很多人在攻略中说,高原反应会使如我这种做过镭射近视矫正手术的人“眼球爆裂”。

(新营地Horono Hut的餐厅。)

(在餐厅玻璃外面我竟然看到了中文招贴。)

我们在抵达Horono Hut的第二天做海拔适应训练时,不出意外地去了Zebra Rocks,其因山体石块酷似斑马条纹得名。那里荒凉,也确实有着不少一看就是人为而堆的石头,

我不愿粉饰,坦然地告诉了小欧我的全部所知,也希望由此提醒他正确评估自己的高反水准,为我们下撤与否做出判断。

这时听说我们的那位高反厨师,已经下山。

这可真是出没神秘的追索,怎么走避,四周都是罗网。

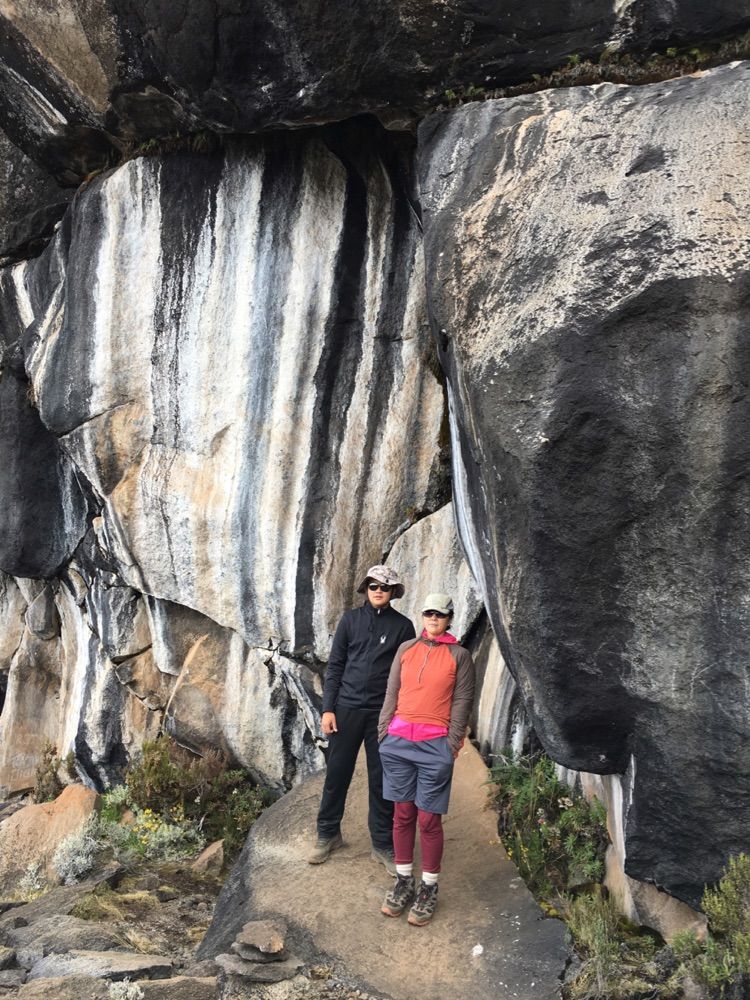

(我们到达Zebra Rocks。)

(Zebra Rocks因山体图案很像斑马纹得名。)

从抵达这个营地的这一天起,我这边开始拉稀。非但是我,只要你有机会去营地厕所稍做逗留,就会听到高音量排便之声时时可闻,简直构成带足各国“口音”的拉稀奏鸣曲。

在从上一营地到这一营地的路途中,协作团队和登山人开始共用同一道路,人们在狭窄的山径中必须时时为挑夫让路。在这些时刻,只需稍加留意就能看到挑夫们所背器物之脏令人触目惊心,加之每次做饭都不知锅之所在,我分析各团队通常会轮流共用同一炒锅烹饪。

那么,腿酸、劳累、高反、拉稀,还有什么?

这一趟山,开始觉出上之惊险。

(小欧在新营地吃第一顿晚饭。)

(这顿晚餐已不知算是什么风格的菜了。)

在这个云层之上的营地,带着头痛的小欧天刚黑透就无言上床,留我一人深思惊恐。如此分秒难熬的地方,我们必须待足两天,亦即第一天抵达整顿,第二天海拔训练,此后还要步步登高。

正在这时,开始陆续听说周围有人眼前发黑倒地昏迷,也有人万念俱灰果断下撤。

我眼前涌起悸动漩涡,一言不发堵住夜的喉咙。

(头痛的小欧准备就寝。)

晚饭后,向导为我们测过血氧,小欧当时乃至后来一向不错,我却七上八下的没个准头。

只是权衡过的权衡全部回身,疑虑过的疑虑复又重来。我犹豫着想把梦想实化显影,却参不透隔雨交手中掩饰了怎样的惊天叵测。

(睡得深沉的小欧。)

夜色似冷还热,让我感到自己的意念犹如孤岛,隔着陌生的寒意定定盯着小欧睡之深沉,真担心明早他竟然不会醒来。事实上,后来在冲顶之前,向导给出我们的高海拔重点指示也是“不能睡着,不然可能永远不醒”。

凝视之间,眼眶一热。

只好听从命定。

心渐似铁,夜已驻扎。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号