【上文链接】

夜半开始登顶,几乎是每座山峰的惯例,号称的原因除了前文说过的怕登山人看到山之陡峭而丧失信心,我还听到过人们告诉我,说是为了“看日出”,如此很傻很天真的理由我从来没信。我觉得更靠谱的原因,是为了在日程安排上能够留出充裕的下山时间。

在我们午夜11点出发后一小时左右,山下方向开始出现点点头灯之光,它们逐渐连成一线缓缓向我们靠近。我知道,这是比我们晚起的Kibo营地同伴也踏上了登顶之路。

(黑暗中后续攀登者戴着头灯渐渐靠近。)

这时候,我们的步伐却越走越慢,感觉中并非累到极点,身体却愈见挪移费力。我们的背包早从小欧身上转背到我身上最终被Solomon拿走。他拿走的时候我听到Life和他用斯瓦西里语来去了几声,应该是在争执抢背吧。

我惭愧不已,迈不动腿的现实让我理念尽失、斯文扫地。无力感势如破竹袭来,我知道这是高反重重的捶击,唯有被动耐受。

最初的时段我们一般每隔十几分钟就会跟Solomon要求休息一次,那时小欧在开口之前还会征求一下我的意见,但到后来我们要求休息的次数太过频繁,他干脆随时张口就来著名的那句:“Solomon, may we take a break(所罗门,我们可以修息一下吗)?”

随着时间流逝,黑暗中,一队队戴着头灯的后来者慢慢超过我们。他们列队从身边走过时,我曾经心有不甘,做出短暂相持,但没过招几米,我即认命。

脚下的路感觉永无尽头,我们海拔训练空白的弊端第N次显露无遗,最终眼看后来者的头灯们慢慢升高,成为我们头顶的“星星”。

我从此不往天空方向再看,这样能减少打击以及阻隔绝望。

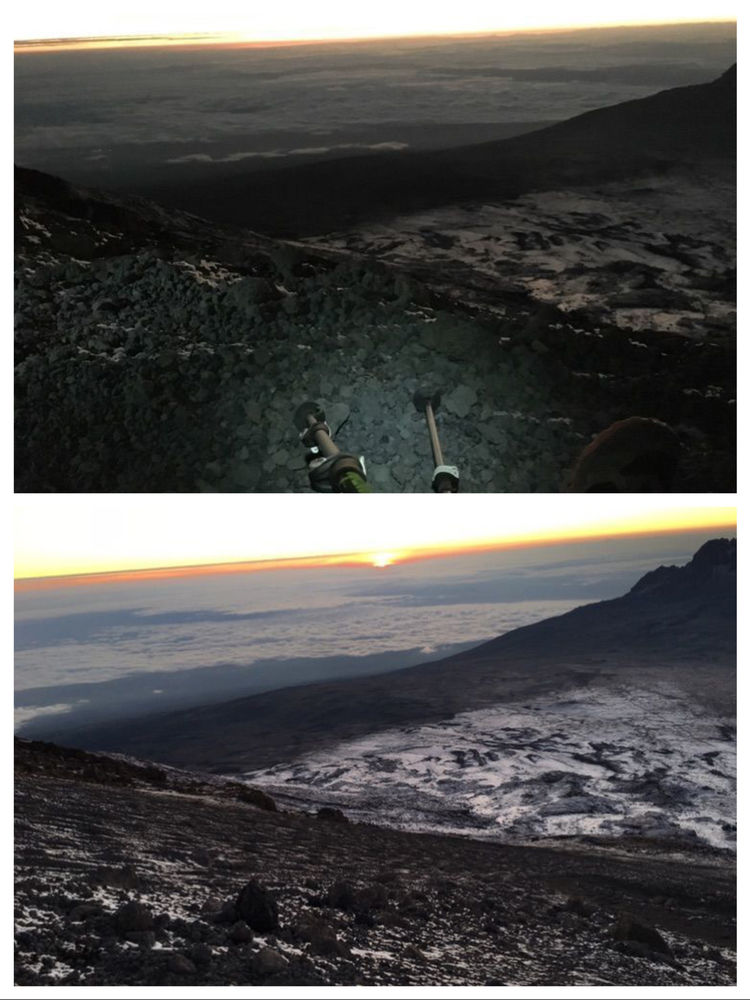

(俯瞰Kibo峰。)

没完没了、有时还需手足并用的爬行不知道持续了多久,我们被指点着坐在黑暗山风里吃点东西,我把仅有的三块能量饼干分摊给了他们三位,倒不是我有多么高尚,高反之下我根本吃不下什么。

能在陌生黑夜里坐在冰凉的石头上垂头休息这事,渐渐变成我心中最好感受,随着足下海拔更高,我们的休息时间也开始加长,每一次坐下之后我和小欧都会像两只萎靡的病狗一般久久不起。

这种时刻,Solomon一定会用各种句子催促我们起身:“不要忘记这是在海拔5000多米的高山上,温度在零下几十度。这么呆下去后果会很严重。"到后来,越骂越皮实的我们听到最多的直接就是棒喝:“不要睡着!不要睡着!”

间中也喝完了Life一直背负在身的热茶,那茶温文清冽,让从来不茶的我奉为甘露。至今我都不曾忘记那几口茶之暗香怎样潜入身体深处,流沁入心。

皮元曾经告诉我,他在登顶乞力时也喝过热茶,让他昏昏欲睡的身体状况大为改观。

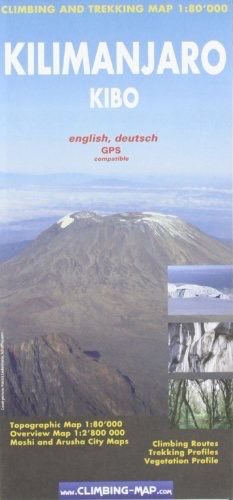

(Kibo峰的攀登地图和指南。)

实话说,黑暗中在行进到毫无指望的很多关头,我也从来不曾跟风自问:“我为什么要到这里来?”

这问题,我在山下早想通透。

Life一路都在哼歌,是一首年代久远的英文歌曲,我明白他的故作轻松是想让我们平复心态。困苦中时时在耳的旋律,让我无言感念他的用心良苦。

这时我确定貌似乞力狂粉的海明威是从来没有登顶过的,他擅长的是在山下和当地女人调情,说些有的没的,因为这种无望的迈步会掀翻性情,把人生意义化为无解方程。

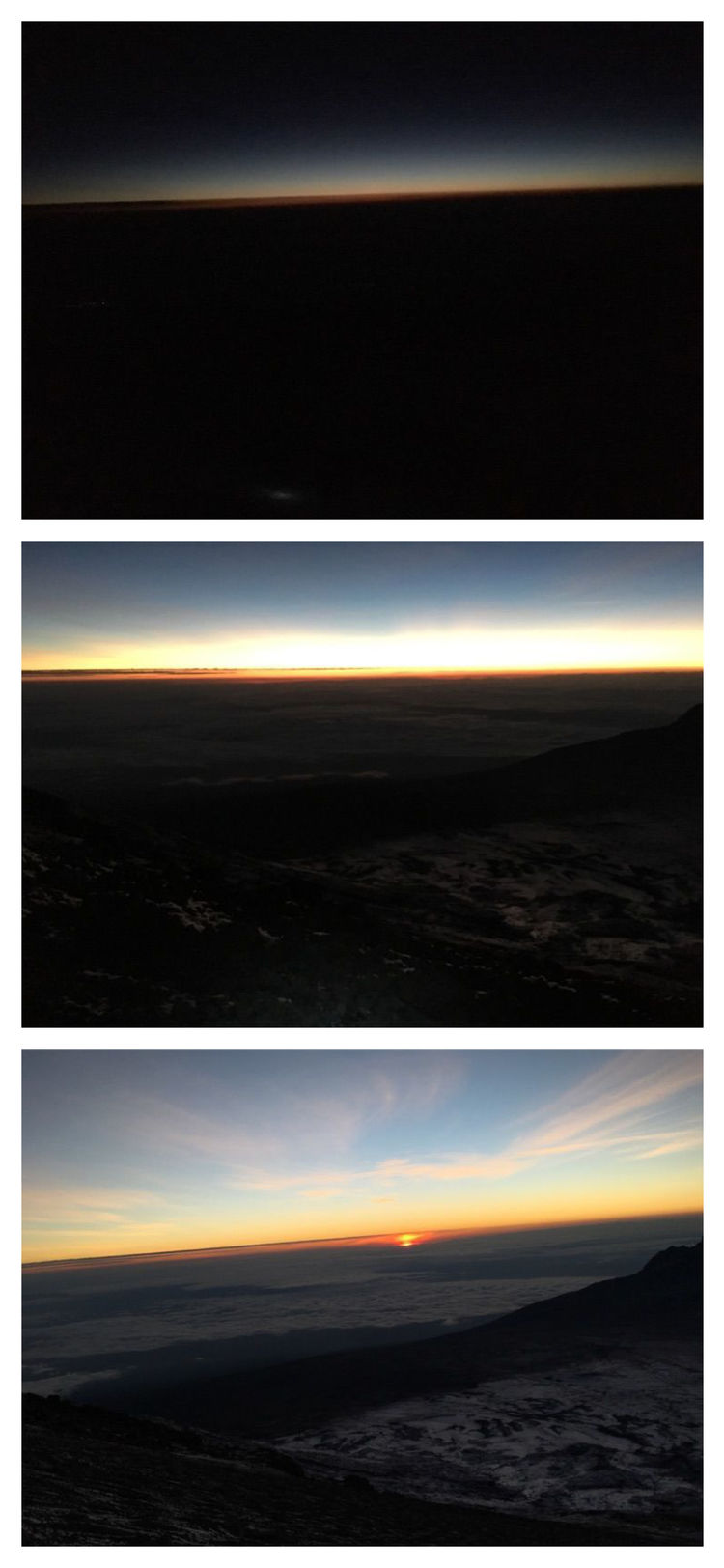

(在乞力Kibo峰看到的东方最初微光。)

天色将亮没亮的那段时间里,我觉得自己的腿完全迈不动了,Solomon分析着问我,“你是不是裤子穿得太厚,导致走路困难”?

我在全身极致乏力的状况下只能顺水推舟地如此认为,遂挣扎着自行脱裤,结果呲牙死拽也没能如愿。Solomon在征得我的同意之后蹲下身来迅速几扯,我的整条滑雪裤即刻离身。

我到今天都不知他是怎么做到的。

他随即利索地把裤子折叠入袋,他“嗖嗖”安置的声音听上去让我觉得温暖平安。

有很多感激就很油然。

此乃黑暗中的无言患难。

(乞力马扎罗日出。)

忘记了是在黑暗中的哪一次长坐不起,Solomon忽然跟昏昏欲睡的我小声说:“你们老是要求休息,这都没事,但我觉得我马上要被冻死了。”

这话让我顿时困意全无。他接着说:“我知道我身后背包里有你儿子的一件冲锋衣,我可以借来穿一下吗?”

当然。

当然。

我这时回想临出发前在Kibo Hut走廊昏暗的灯光下,依稀看到Solomon仅穿三件单薄外套的那一眼,我竟然以为他穿这么少是因其早已适应了高寒。想想一件高度保暖的名牌冲锋衣价格都在一两百美金以上,这让贫寒的他们如何负担得起?

我至此确信媒体报道前几年有三位年轻向导因为失温被冻死在乞力山上的旧闻毫不夸张,茫茫无边的寒夜中如无上好的保暖硬件,真会要了人命。

(小欧所带冲锋衣在业界颇有名号。)

黑暗中听见Solomon把那件衣服利索地拿了出来,听着他穿其上身时我内心的满足无以复加。我借着头灯之光看着形销骨立的他决断地说:“这件衣服,就送给你了。”

话说出口,有点心虚,须知这是在拿小欧的后续未知寒冷作为代价。但我立即决定,最几全其美的做法是我可以把自己的最外冲锋衣在必要时让小欧穿上。

关于这件衣服,后来从山上下到Kibo营地时Solomon又提到过一次,说是“你还有件衣服在我那里”。

我愣了一下,紧接着忽然明白,他是怕我在山上因为高反而缺乏正常判断能力从而做出自己都不记得的决定,我镇定地告诉他:“我还记得我说过,那件衣服就送给你了。”

他的温暖,我才知道对我如此重要。

(呆坐KIBO峰慢慢看乞力日出。)

(被乞力的太阳直射,困乏好些。)

路,走着走着就没有雪了,遍地碎石。我们这一夜基本上都在走“之”字形路,也让登顶平添了更长距离。头顶状似“星星”的伙伴也快消失,耐力无穷的那帮人按照行程步步嵌入预期。

天在准备大亮。

我警惕地问过小欧有没有察觉自己出现种种臭名昭著的高反症状,他的回答未置可否,只是疲乏地低头嘟囔,“就是太困”。

历经昨日一整天的徒步在仅睡3个小时后又爬了整夜熬到几乎天明,我觉得身体已被掏空,也不知是单纯疲乏还是单纯高反或者二者混杂,越来越觉得能迈出一步都是了不得的胜利

一路上,Solomon持续告诉心灰意冷的我们:“我用我足够的经验,一定会把你们带到山顶。"

向导的引领之重,极端重。

(乞力Kibo的雪们停在很低位置。)

(路途仍远,累到无以复加。)

小欧和Life步伐稍快,一直走在我们前面,但无论如何,到后来我们休息的时间远远超过了行走。目睹我的不争,Solomon忽然说,“让我来为你做攀登援助”。他告诉我,在登山过程中,这是非常基本的协助技法。

他遂把我的左前臂紧紧地夹在他自己毫无脂肪的右下臂内,两人一同迈步向前,那架势犹如两挺机枪在齐头发射或者一对探戈高手在做双人推进。

“协助”着进行了几十米之后我复又腿软,我看见Solomon一筹莫展十几分钟之后忽然要我抓住他身上我们的背包下面两个细小红带,我遂几乎全身重量都着力于红带之上又坚持着踉跄了好一阵,想着Solomon瘦削的身躯和我惊悚的体重,这一程真是走得痛心疾首。

(这背包下面两截红带,我曾赖以依托。)

这时候Kibo峰的天色坦然亮了,光明由一线渐次变成漫天。

天亮之后,没有了暗夜给人感受上的凄苦,前途明确,温度也开始上升,内心苦海无边的沮丧少了一半。

我们仍旧人困马乏,不知道从哪一个时辰开始,Life和小欧在前面竟然大声谈起了音乐,我当然明白此乃Life牵制小欧注意力的一则手腕。

(走在前面的小欧和Life。)

(Life为我们三人所拍合影。)

我们究竟是怎样精疲力竭度过这个耗时一夜加整个上午的,一路走走停停我说不清楚,只记得小欧“Solomon, may we take a break(所罗门,我们可以休息一下吗)”的句子整夜都在,他童音未改的恳求在空旷无人的Kibo峰上声声炸响。

天亮之后我看到乞力顶峰还在头顶上方遥遥的高处,我不算坚毅,却不会退却,但对我们体力的不堪带累时间的拖延,会导致怎样的连锁麻烦?我有点含糊。

快到上午11点的时候,60多岁的瑞士夫妇和德国男胖子分别面色凝重地从我们附近匆匆迎面而过,我明白他们已经登顶完毕开始下山。

(正副向导在等候小欧休息。)

中午11点多,就在我即将到顶却还没到,已经到达顶峰平台的小欧忽然从峭壁乱石中探出半个胖脸,轻喊了一声“特累”。

一言既闻,魂魄瘫软。

如此,等我挪到顶峰的时候已经无从展现欣喜若狂,被困倦摧残了太久的激情无力声张。

Kino顶峰山色贫瘠,除了黄土还是黄土。

我终于。

我终于带着儿子来到这里。

一如我的制定和允诺。

(累到极致在中途休息中。)

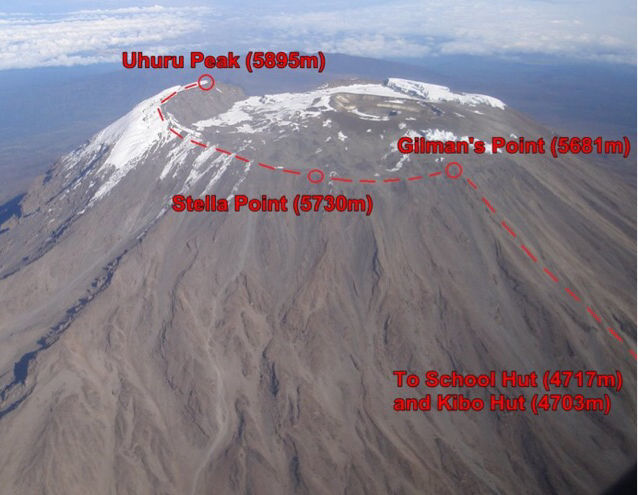

我们抵达的是Maramgu线路在顶峰平台的第一个顶点Gilman's Point,海拔5685米,与乞力最高峰巅Uhuru的5985米比,差了210米。

如果你真的站在乞力顶峰这个火山口平台四顾而望,可以看到在一派平坦之中有着一些边沿,所谓Gilman's和Uhuru都是平台的凸起滚边。

从我们的这个Gilman's顶峰要想行进到Uhuru顶峰,乞力给出的徒步时长需要两个小时。我心知肚明,以我和小欧的平原体质,加上几乎一夜未眠,由此及彼的用时必定翻倍,甚至更多。

(这张图能够比较准确地说明乞力三个顶峰的位置架构,从这里可以清楚看到,我们所选路线到达的顶点Gilman's离Uhuru是最远的一个。)

我们到达Gilman's时,已是上午11点过半,按照“用时必定翻倍”计算,如果我们用4个小时去Uhuru再回到Gilman's,时间会来到下午4点附近。我们在此之后还需行走几个小时的下山路途,先是回到Kibo营地,如果这段路途费时3小时,时间就会来到晚间7点。

Kibo营地讲明了只准登顶下山的人稍歇一、两个小时之后必须离开,如果我们继续奔赴下一个Horombo营地,这一程理论耗时也需要三、四个小时,即便就按这一速度计算,我们最快也只能在第二天凌晨一、二点钟到达Horombo。

那我们从昨天到今晚,可就连续40个小时都在暴走,期间只睡过3个小时。

只有如此把每个小时都统筹在内,就会恍然明白午夜登顶之必须。

(乞力顶峰远处的白雪。)

我来到山顶的时候,已经久坐等我的小欧面色頹暗,在一块大石上一坐不起,叫他起来在Gilman's标志下合影,他嘀咕着“你知道我有多困吗”从我面前走过,哭丧着脸杵到了牌子下面。

我觉得他似乎高反颇轻,中文句子组织得毫无语病、滴水不漏。真实地说,对已抵达顶峰的我们,高反这事算是轻舟侧过。

(在山顶困乏至极又要睡过去的小欧。)

(哭丧着脸站在Gilman's木牌前的小欧。)

估计我们是Solomon他们见过的最不中用登山男女,进度牛车龟步。我们抵达山顶时,除了最初见到两位零星中转下山的散勇,之后再度无人,走我们这条线路的所有伙伴都已下山。

就在这时,我们的小侍者李奥纳多竟然一路笑着来到顶峰,口口声声说是想“看看怎么样了”。这让连滚带爬了几乎整整12个小时才告登顶的我们目瞪口呆,对其体力高山仰止。

Solomon说,乞力有很多导游的心头目标是能去爬一次珠峰。

他们每位都行。

我信。

(小欧直到看见李奥纳多才高兴起来。)

(登顶的疲乏与高兴辉映。)

Gilman's Point乃乞力马扎罗三个顶点之一,也是坦桑尼亚政府颁发登顶证书的三个乞力顶峰中的最低一点。

伫立Gilman's风中请Solomon指点Uhuru给我看,他手指遥远前方说是,“就在那里,你可以看到还有人在木牌下照相”。

我顺着他的手指方向一望过去却毫无所见,所谓视线中的Uhuru几乎目力不能企及,那么我们这就人困马乏地走过去,会有怎样波折?

(乞力顶峰三个顶点的平面示意图。)

这时也才真正了解我选择的这条Marangu路线的要命弊端,明白其为什么是所有路线中登顶Uhuru Peak成功率最低的一线,因为这条线路(1)路途过长。(2)登顶前后的修整时间几乎没有。(3)登到顶峰平台之后与Uhuru距离过远。事实上,乞力的很多线路可直达Uhuru,或者能够从Shells Point直接走过去,距离就会近了很多。

(山顶上的Solomon和李奥纳多。)

思忖于顶峰平台,我和小欧商量之后最终还是告诉Solomon我们不去Uhuru了,对于并非攀登狂粉的我们,已经走得够远、看得够多。最重要的是,这时候的我们在时间上已经完全来不及了。

乞力马扎罗巅峰平顶一派宁静,风声稍有却也不大,远远而立的白雪不知在那里堆积了N年,任人来去处变不惊。

这已是对不懈与耐力最大的激励。

心的脚步,一夜嘹亮。

(我们一行四人的登顶合照,再次演出经典的四拳相碰。此照拍完,即刻下山。)

下山的路不再遵循“之”字前行,我们沿着来时路走了一段之后就开始另辟坦途滑石而下。Kino峰体碎石遍地,一脚下去就是一大步下降,我看见小欧和李奥纳多、Life三人互相搂着肩阔步而滑,我和Solomon几次急追未果。

在下撤到距离Kibo营地还有半个小时路途时,Solomon告诉我,我们的挑夫之一Simon也来找我们了。这时候看到一个还颇周正的黑青年笑笑地走向我,抓住我的手比照Solomon跟我在山顶的“两挺机枪”姿势把我的小臂紧夹于臂下,相佐前行。

待我们全体下到Kibo营地,时间真的已是下午两、三点钟。

(下山的小欧、Life和李奥纳多。)

下山还是容易太多,从用时上就清晰可见。所以每次听说“上山容易下山难”这套家喻户晓的歪理,真不知如此惑众意欲何为?

回到终年弥漫云彩、似乎从无阳光的Kibo营地果然被告知要立即继续下山,以便空出地方给持续到来的登山后人。

我下山之后待神智完全清醒,才想明白这个规定排除的是非但我和小欧两人所霸床位的不便,我们整一个团队人吃马嚼也要挤占极大资源。

也就是在这短短从顶峰下撤的几小时内,我的两个大脚趾指甲再度完蛋,一码全黑。

在此之后,从已现昏黑的云里雾里被逼于下午4点自Kibo营地抽身,持续狂走直至夜间将近10点才到Horombo。

(因为我的下山速度相比还是过慢,Solomon穿着暗橙冲锋衣在前面仰躺着等我。风尘云雾中的三人背影是小欧、Life和李奥纳多。)

(小欧、李奥纳多和Life在石头后躲避风沙。)

这是我们进山的第五天,一行人依然谁都没洗澡。黑肤兄弟不洗澡的后果是很严重的,有很多攻略说人们一直觉得协作团队成员身上“有怪味”,其实说的是山上久不洗澡人们累积出来的串味狐臭。

我暗暗忧虑着小欧来到人世仅仅13年的筋骨会不会被拖垮,他毕竟才刚刚达到攀登乞力的法定年龄。而且这一路上升他负重最大,因为向导指示必须带水的原因,即便是Solomon无意中拎起我们硕大的红色背包也次次喊重,而这一路,红包全在小欧肩头。

我明白,即便这位少年具备再强的定力和自勉,即便这长长一路对他的塑造有着再多的雕琢和滋养,可毕竟他还是个孩子。乞力之行高反连带狂奔,让我对他有些过意不去,眼见他从不多言的憨憨身影一直忠实地陪伴左右,我的内心再三哽咽。

(再回Horombo我们两人独睡一房。)

第二天一早Solomon告诉我,就在这个营地,团队会举行告别仪式,因为自此之后我们会一路下山直抵Maramgu大门。

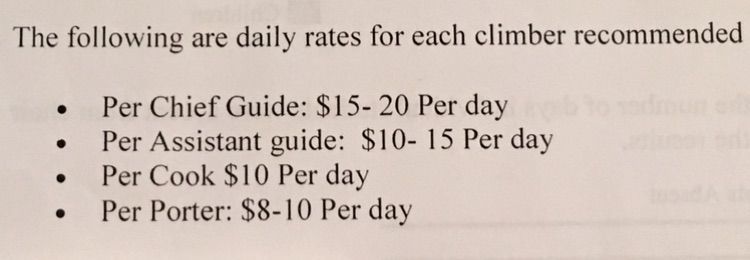

告别仪式就在营地餐厅前的空场举行,在此之前,Solomon跟我进行过有关小费的深谈,他连续跟我说了好几句以“依照法律”句式开头的小费标准,注意到他说出的数额笔笔都比ZARA公司建议的额度稍高。

小费还会“依照法律”?我不禁浅笑,但却非常理解他是代表全队人马来和我“谈判”,更明白这根本就是一行人跟随我们劳顿数天的最大期盼。

我心有定数,跟“法律”无涉。

(我和ZARA所签合同上的小费建议。)

Solomon说,我在决定了小费数额之后需要在全体队员面前朗读出来,“这是乞力惯例”。我当即拒绝,言明这从来不是我的做派。我明白这是协作团队为怕登山客人下山后对所允诺金额反悔而对团队进行的最后一道保障,但让我跟个土地主似的嚎出我拟定的赏赐,简直低俗透顶。

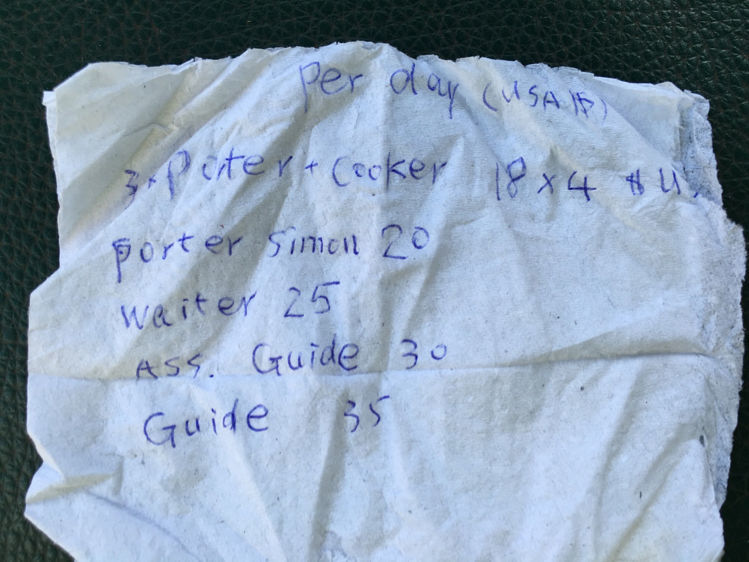

但我很快想出两全之计,那就是我把小费明细写在纸上,由Solomon在全体人(包括我和小欧)面前朗读。

此方案顺利获赞。

(全体队员在营地合影,我们的厨师因为高反不适先行下山了。后排左二,就是曾经上山来接我们的挑夫Simon。而左一Solomon身上穿的,就是我在山上送给他的小欧Columbia冲锋衣。右一是Life,右二是李奥纳多。)

细细计算,几度小改,把最终的小费金额分配写在了一张餐巾纸上,明细如下:

三位普通挑夫(包括李奥纳多,他的职务是挑夫兼任侍者,每份工作都单独拿一份钱)每人18美金(合同建议为8到10美金);厨师每天为18美金(合同建议为10美金);挑夫Simon每天为20美金(合同建议为8至10美金);侍者李奥纳多每天为25美金(合同建议为8至10美金);副向导Life每天30美金(合同建议为10至15美金);正向导Solomon每天35美金(合同建议为15到20美金)。

我并将Yesse借我暂用的6000mAh充电宝交还给Solomon,并附带一个我自己崭新的10000mAh充电宝作为礼物回赠给他,这也寄托着我对他女儿尽早康复的殷切遥祝。

把这些事情一一做好之后,我特么也被自己感动了。

(我写在餐巾纸上的小费金额。)

表达对这些忠诚而随的同伴极度感激,我能做的,只有小费了。我想让他们知道,无论这世界人和人之间的关系变异到什么地步,在乞力莽莽山间,让我们忘记自杀炸弹忘记人质危机。

今天之后我与他们后会无期,分摊到每人的这样一点小小金额,即便仅能在其家中餐桌多摆一盘上好小菜,也希望得见我拳拳此心掩身盘后对他们的由衷作揖。

微虽微薄,我却早已扬言尽我全力。

算了几次都是一个结果,我此次要付给全队7人的小费总额为1092美金。

数额既出,我不禁觉得自己酷意十足。

(我托Solomon带给Yesse的充电宝,实物已无影像,只能拍出留在家中的空盒。)

我们全队随即站在Horombo暖意洋洋的营地木牌前合影兼宣布小费,这也是协作团队此行最大的庆典。

宣布的时候,Solomon念出每一个金额必听取一阵欢呼,我向按照朗读顺序报出的队员伙伴逐一颔首掌拜,在3000多米海拔的阳光下如此兑现自己的谢意,让我觉得这其实是我一个人的庆典。

乞力一行是我的心愿,小费的超标也是我的致力,看到全队黑兄弟们压抑不住的雀跃,我告诉自己,这一行乞力,“你要的,你全做到了”。

冥冥之中隐隐看见我在为自己鼓掌,这六天山中坎坷的一路,我给自己当仁不让打个满分。

宣布小费之后,Solomon告诉我全体队员要送我和小欧一个礼物,惊喜之中,我的乞力伙伴们已经为我们唱了起来,那是这山最有名的旋律,那是《乞力马扎罗之歌》。

小费事宜和歌曲全完之时,短暂的欢乐马上收起,Solomon宣告全体队员即刻下山。我们并被告知在抵达山脚大门时,与两位向导还有一次最后的四人午餐。

一夜安眠真的养精蓄锐,全体人马飞冲下山。山下依旧绿意满眼,等待进山的人们一脸未知地又在排队,只有乞力马扎罗自己知道,我们前晚曾经的挣扎甚至濒死。

(从Horombo下撤已毫无惊险。)

乞力方面在下山的最后关口仍要求攀登者逐一登记,并需要告知攀登者曾经到过的最高顶点,向导也会为此做出证明。

我和小欧俯身登记台刚要书写,两人同时发现面前这页登记纸无论年纪多老,所有人都到了Uhuru,小欧气得把笔一摔。

这一程功亏一篑,我是祸首。

大把羞愧。

(满纸Uhuru让人羞愧。)

(在Marangu大门旁的小商店,小欧买了一只黑色的乞力手环。)

紧接着,约定中的我们和正副向导四人的最后午餐,在没有仪式中轻松开始。饭菜早已上桌,厨师却不知隐身哪里。

席间李奥纳多也来小坐,带着满脸淳朴之善。

我问他:你多大了?他答:25。

我再问他:有女友吗?他答:No。

小欧问他:有前女友吗?他答:Yes。

一阵哄笑。

(饭前,远处的小欧和向导们及李奥纳多一一拥抱。厨师特意为小欧做了他爱吃的非洲干鸡。)

(最后的午餐进行时分。)

午餐过后,两位领队随我们回酒店拿取小费,我在前面已详细讨论过所谓登山团队其实不过是临时由正向导牵头的协作班子,一旦攀登完成所有报酬到手,团队即告四散。

我相信在正副向导跟我回酒店时,团队其他人都在约定地点等候最后的这一大笔酬劳。

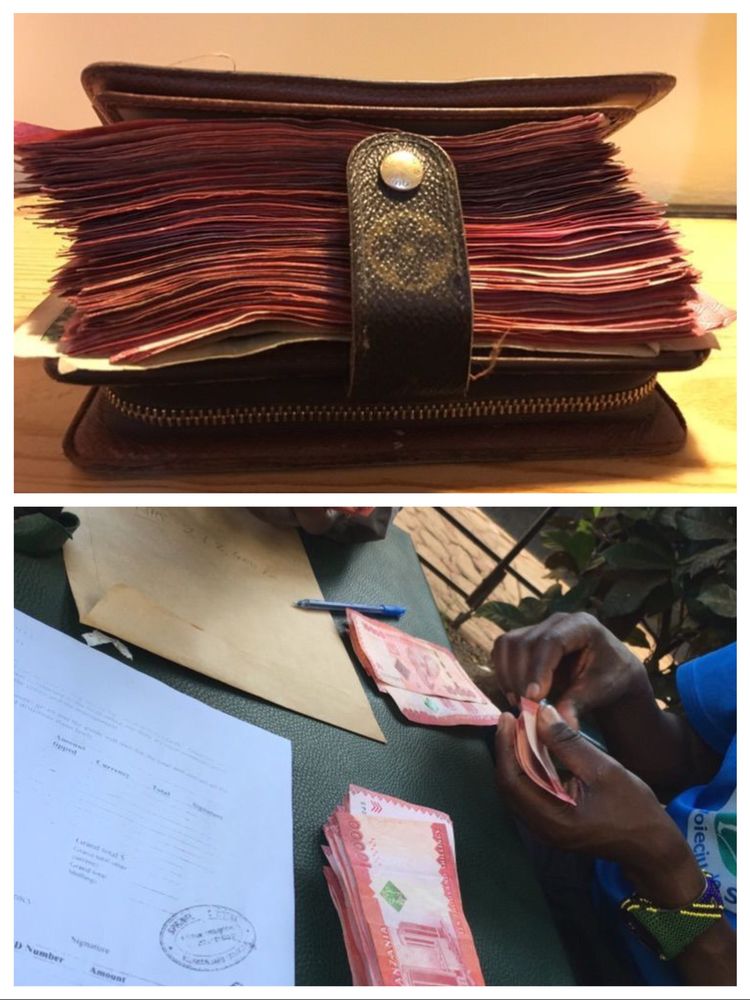

在此留连数周,我早领教过坦桑尼亚银行的自动提款机每天每个户头只能提取400,000元当地钱的规定,折合美金也只有180多块,因此在登山前我多取过一些款项预做存留,由此也可以看出我在小费问题上的深谋远虑。

我们的车甫回酒店,我从保险箱飞速拿出各种银行卡即刻再出发去城里提款机取钱。我在Moshi镇狭小的ATM提款单间中用尽所有可用的卡取足了需要的差额,再跟等在路边的酒店专车冲回酒店。

(小欧和李奥纳多的最后一个合影。)

回到酒店,Solomon和Life已把我们的登顶证明书准备完好,看到自己的名字和乞力链接,多年巴望终见成就,也激奋也感动。

此后,我们在Springland酒店那些我熟悉极了的桌前坐下来交接小费,说白了就是三人分头数钱。我把自己已经点数完毕的1092块美金折合的坦桑尼亚先令递给他们,那可真是超厚的粉红一叠。

这一下,Solomon和Life分头忙开,看着他们数钱数得喃喃有声,我早想透,不论我这样的登山客人在他们眼中是挚交还是肥羊,我做我心,我心情愿。

(我们的登顶证书。)

全部完成后,我把钱包中剩下的最后一些坦桑尼亚钱全部拿出,给自己留下折合5美金的数额,怕的是离开这个城市时在机场需要租用推车。

这所谓“最后一些”钱我心里粗估额度应在四、五十块美金,有整有零,我紧紧握住它们,时时需要提防硬币从指缝脱出。我攥着这个拳头把钱交给Life,请求他把它们全部送给李奥纳多。

这么多天的意境相通,这么多天的呵护备至,此次一别再会无期,我需要给这样一位只有前女友的山间“儿子”做一点最后的补偿。

自始至终,小欧一言未发,不知道我这种感性家长的言传身教能否刀刀见血,唯希望他将来会是痛惜弱小、乐善广施的好人。

孩子,苟富贵,别遗忘。

(上图为行前我就开始着手准备出的小费,上山之前我把他们寄存在酒店的保险箱里。下图为向导们在清点小费。)

在此之后才是真正的告别时分。

其实就在数钱完毕,善言的Life代表寡言的Solomon向我们两人致辞道别之初我还有些恍神,直到发觉Life所言流畅像在背书,才忽然明白这是我们与他们分别的最后时刻。

Life所讲内容不外是“感激有这样一次服务机会”、“愿你们在今后的人生中顺利前行”云云,可我的内心却开始急速失落,深知这一路不洗澡的六天相伴,仰仗着对这两个人的依赖和笃信,我们母子才能看清乞力的多面。

此刻忽然想起海明威《乞力马扎罗的雪》中的某个章节:“康普顿转过头来,咧嘴笑着,一面用手指着,于是在前方极目所见,他看到,象整个世界那样宽广无垠,在陽光中显得那么高耸、宏大,而且白得令人不可置信,那是乞力马扎罗山的方形的山巅。于是他明白,那儿就是他现在要飞去的地方。”

(我们四人手拿证书的合影。)

感言完毕,就在四人比照上山之前和冲顶之后的四拳相抵模式互道再见刹那,我忽然无从遏制地大把流泪,即便用空余的一手紧捂双眼也无从阻挡,它们顺着我被刚刚被这六天晒得粗黑起皮的手指汨汨而下。

我太知道我荣耀的青藤,全然凭借眼前二位才得以爬满双肩。明天我们将飞离这里,却分明觉得就好像在把与自己共过生死的朋友甩在了贫瘠的原地。

我转身疾走,听取身后一片默然。

(小欧从乞力马扎罗山脚买到的手环。)

早在1923年,英国登山家乔治·马洛里(George Mallory)与美国《纽约时报》记者就有过如下对话:

“Why do you want to climb Mount Everest(为什么你想要攀登珠峰)?”

“Because it's there(因为山在那里).”

这句箴言无论从前还是如今,都是攀登者的至上圭臬,也是我千里迢迢带着儿子直奔而来的最大借口。

(我在乞力马扎罗顶峰平台。)

从乞力马扎罗离开之后,我和小欧按照早拟的旅行计划乘埃塞俄比亚航空班机直接去了迪拜。我们从乞力机场起飞,航班升空才刚达到飞行高度未几,机上忽然一片沸腾,大家都在从舷窗拍摄名闻遐迩、刺破云层的乞力马扎罗。

空姐们说,遇到如此清晰拍到乞力的天气,超级好运(我的一摄,放在了此系列的文头)。

我们经由埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机,九小时之后是我们预计的到达时间,这时从机舱向外俯瞰,电力过剩的迪拜大片大片奢华灯海不由分说划进视野,躲都躲不过。

(从飞机上看下来骄奢淫逸的迪拜灯火。)

再之后我们住进迪拜那些个土气十足的超级酒店,撞见了挥金如土的消耗和折腾、明火执仗的浪费与挥霍,这让习惯了六天不洗澡和Solomon他们无电人生的我,一下子有些缓不过神来。

我才知道,我的魂魄,还在乞力。

(迪拜“七星级”帆船酒店充斥着爱马仕。)

(小欧在迪拜刺眼的灯火中。)

就在那些天,就在空调包裹的杯盘狼藉里,就在灯火通明的千樽饮尽中,我时常突如其来的心全湿透,不知在多少个繁华万丈的明亮拐角我会猛然想起我的乞力,耳边即刻闪回漫天是泪的简短一问:“Solomon, may we take a break(所罗门,我们可以休息一下吗)?”

(我和正副向导摄于乞力山下。)

(感激高老鹤、十一郎、王尔强、张真人、华星、张俊、朱天和、张子益以及伴我周周爬山之后狂吃一气的12位挚爱闺蜜,她们分别是苏杭、曹力中、蒋璐、虞旭霞、刘倩、朱穆、刘晓宁、徐媛、安吉车、张海红、宗文君、朱洁蓉。一路上有你们,真好。)

(全文完)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号