我在昨天,也就是2022年4月3日动身去洛杉矶乌克兰东正教堂之前,手里只攥有一个地址和一个人名,地址是靠近市中心一带的Melrose大街4051号,人名是素未谋面教堂资深义工的名字,Leo。

我上路时满目阴霾,在周日的洛杉矶早上开车,耗时会比平时节省一半。我听说这个教堂已开始向乌克兰本土运送捐赠物资,想象中这必是传奇里程,怎么运和如何飞,都难推测。

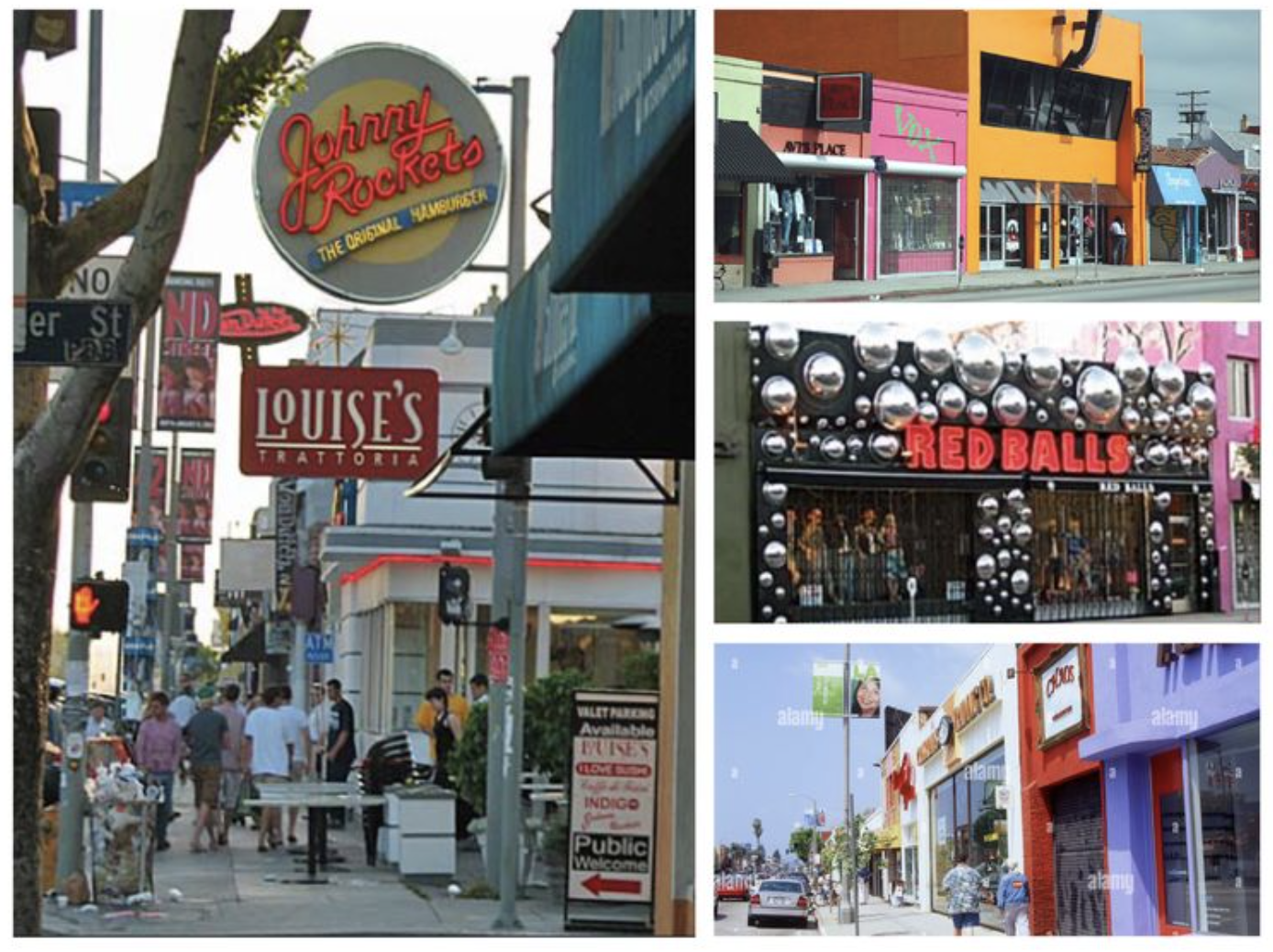

(位于Melrose上的乌克兰东正教堂。)

我到得很早,就在城市的刚醒时分。

教堂位于街口,跟周遭的杂乱建筑相比,颇现耸立,样貌一如我预先看过的相关图片。建筑所在街区逼仄,道旁停满了居民的私家车辆,这使得不少小路竟窄到几乎无法共容两车相向而行。

教堂前,古老的木质电线杆略显歪扭地撑立于忙乱电线当中。教堂后院就是停车场,不算很大,我犹豫再三还是没把已停在很远的自己车开过来再停。果真,接下来的礼拜时分后院拥塞、车辆套叠,我没来添乱,真做对了。

(教堂正对着的小马路。)

(教堂的礼拜仪式在准备中。)

正值教堂周日礼拜的筹备时刻,后院悄寂无人,在验证了我手里攥着的“一个地址”之后,我开始找寻“一个人名”, Leo。

与教堂紧挨着的教会食堂成了捐赠物资集散地,我到的时候门洞开着,从洛杉矶各个渠道捐输而来的杂物已被打包或正待打包。来头和时间均很随机的志愿者们大多会在周末聚集这里,按照Leo的指派将众货理顺归类。

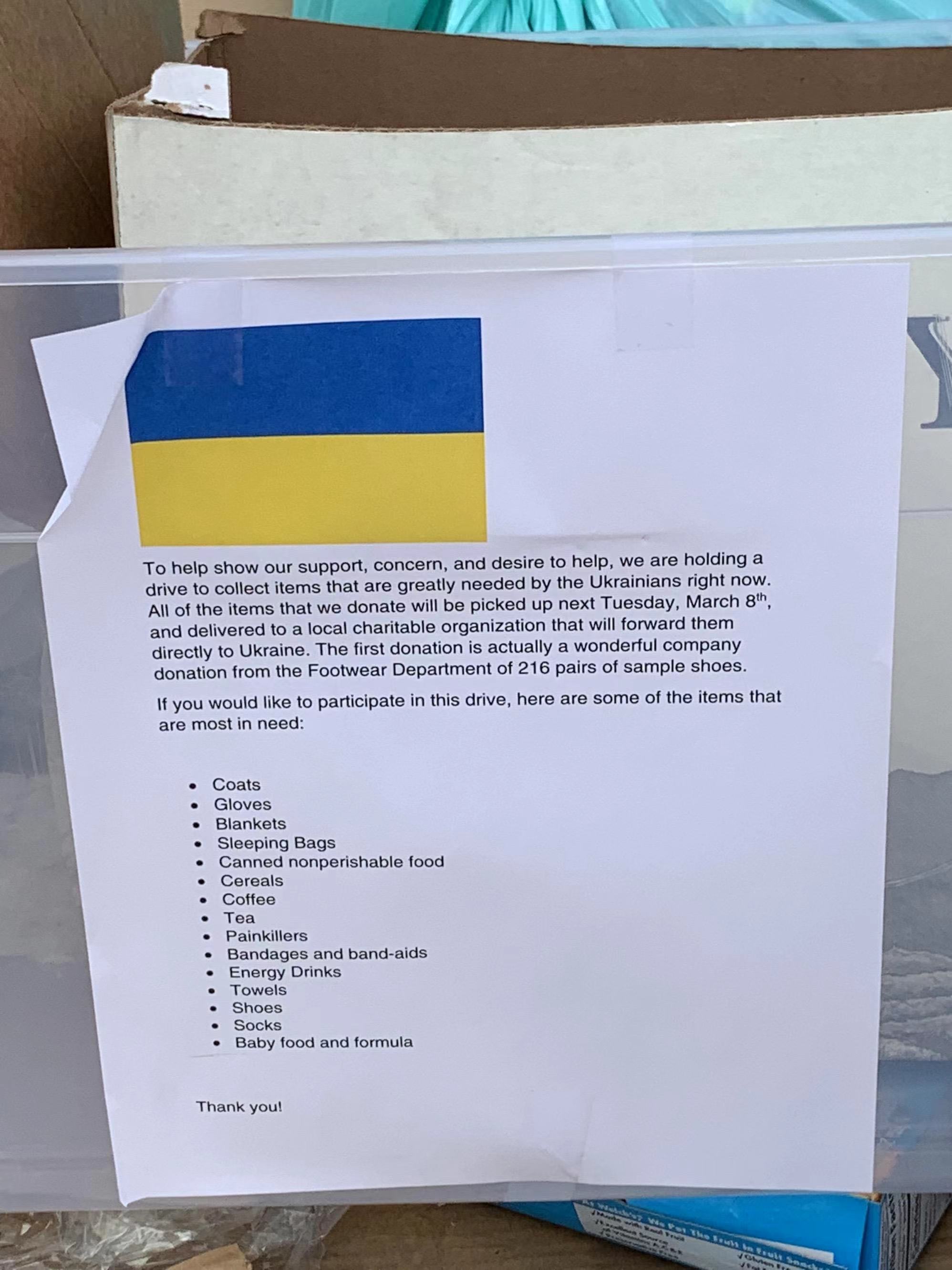

要运走的部分物资已被堆好,盖了雨布停放于教堂墙边听候发落,院里散见的包装箱盒上都还能看到最初的募捐号召,提醒着远方还有的战火。

(堆满了杂物的教堂食堂。)

(各种包装盒外还贴着需募捐的名录。)

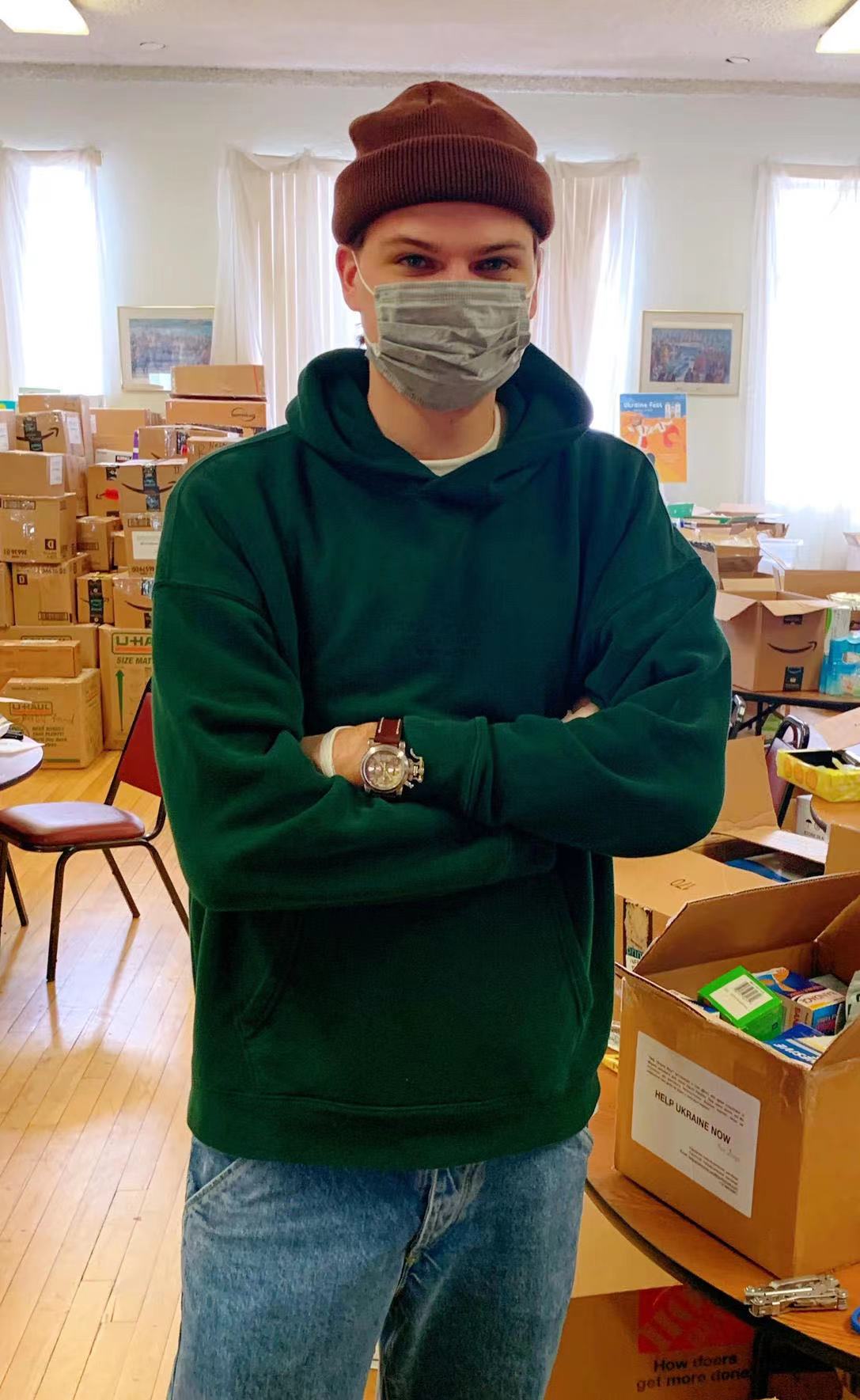

从“食堂”大门往里多走几步,竟看到有一青年独自在默默操作,我吃了一惊,在这周日颇早的寂静时分。

这人戴一顶洛杉矶少见的防寒线帽,脸上还全是稚气,他说他叫"Anton"。

他的一口英文没啥毛病,是刚刚毕业于纽约电影学院(New York Film Academy)洛杉矶校区的学生。战争打响后,在空闲的日子里,他几乎每天都到这里做义工。因此,Leo让他替代自己做了“工地指挥”。

“没有,完全没有报酬”。

他笑着说:“我和Leo,从来都没有。”

(独自一人正在操作的Anton。)

Anton长相东欧,身材高大得没有道理,却竟然是位来自莫斯科的俄罗斯人。我当然为此吃惊不已,在这几乎就快水火不容的时间节点。

他说“这不奇怪,我反对战争。说实话,教堂的很多人在刚听说我是俄罗斯人时,也是这种反应”。

他的父亲是半个乌克兰人,因此他也能懂点乌克兰语。我在猜想,乌克兰语和俄语应该有着巨大差异,不然为什么Anton会告诉我,他平常和乌克兰裔的Leo的交流,常常是Leo说乌克兰语,他用英文作答。

谈起战争发动之后普京在俄罗斯境内支持率反而高涨的惊奇,他说这绝对是欺骗宣传,“我从那里来,我知道这些数字”。

他说普京在俄罗斯的支持率基本上应该是在50%左右。

“50%,也算很高了。”我说。

他俯下身去,无言点头。

(已经打包待运的援助物资。)

也是在这时我才知道,乌克兰教堂筹集到的物资竟然全部由美国空军运去波兰,当然算是“免费”。就在我去的第二天,也就是周一,来自圣地亚哥空军基地的人将到教堂取走物资。

这就,肃穆了。

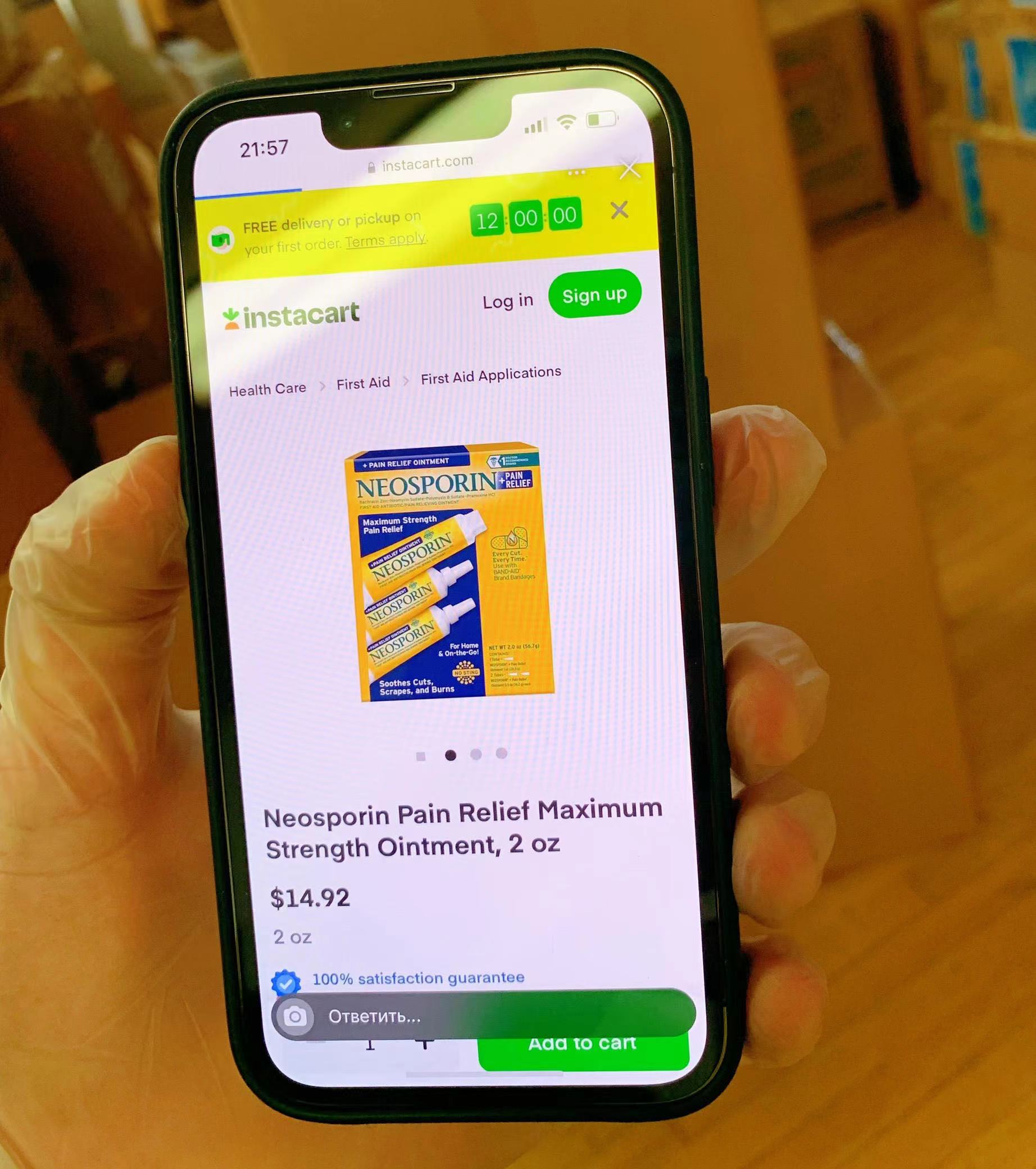

Anton告诉我,军方人员讲明,目前乌克兰方面最需要的是高强度镇痛软膏,他并拿出手机来为我展示货品。

这东西算贵,十多块美金只能买小小三管,主要用于割伤、擦伤和烧伤的救治。这让人不免难过,在早已智能了的当今,如此需要强力镇痛的创口得来不是因为自己的木工不慎或烹调失手,竟是来自他人加害,不胜唏嘘。

而洛杉矶乌克兰教堂的援乌物资,却又是由一位学电影的俄罗斯青年人在指挥认捐和装箱打包,你不得不承认,人生桥段,并无定律,也不永恒。

(Anton用自己的手机向我展示,目前乌克兰最需要止痛软膏。)

这是我第一次涉足乌克兰东正教,感觉教堂的内装相比我一生所见其它教堂,最为简陋。木板做的祭匾并列诸神,通往后侧的木门还需兼做隔板。这教堂在地产网站上查不到房价,只知是建于50年代的古旧楼宇,一经建好便从未易手。

洛杉矶的乌克兰东正教堂据知只有两个,挨得蛮近,相距不会超过10英里,这让散居于大洛杉矶地区乃至更南一些的圣地亚哥乌克兰人,需历经长途跋涉才能礼拜。

牧师就住教堂旁边的精致小房,粉饰精心,有点童话世界的味道,门口挂悬挂周正的美国和乌克兰两面国旗,与略见歪斜的电线木杆构成反差。

(全程站立的乌克兰东正教礼拜。)

(牧师的住处就在教堂旁边。)

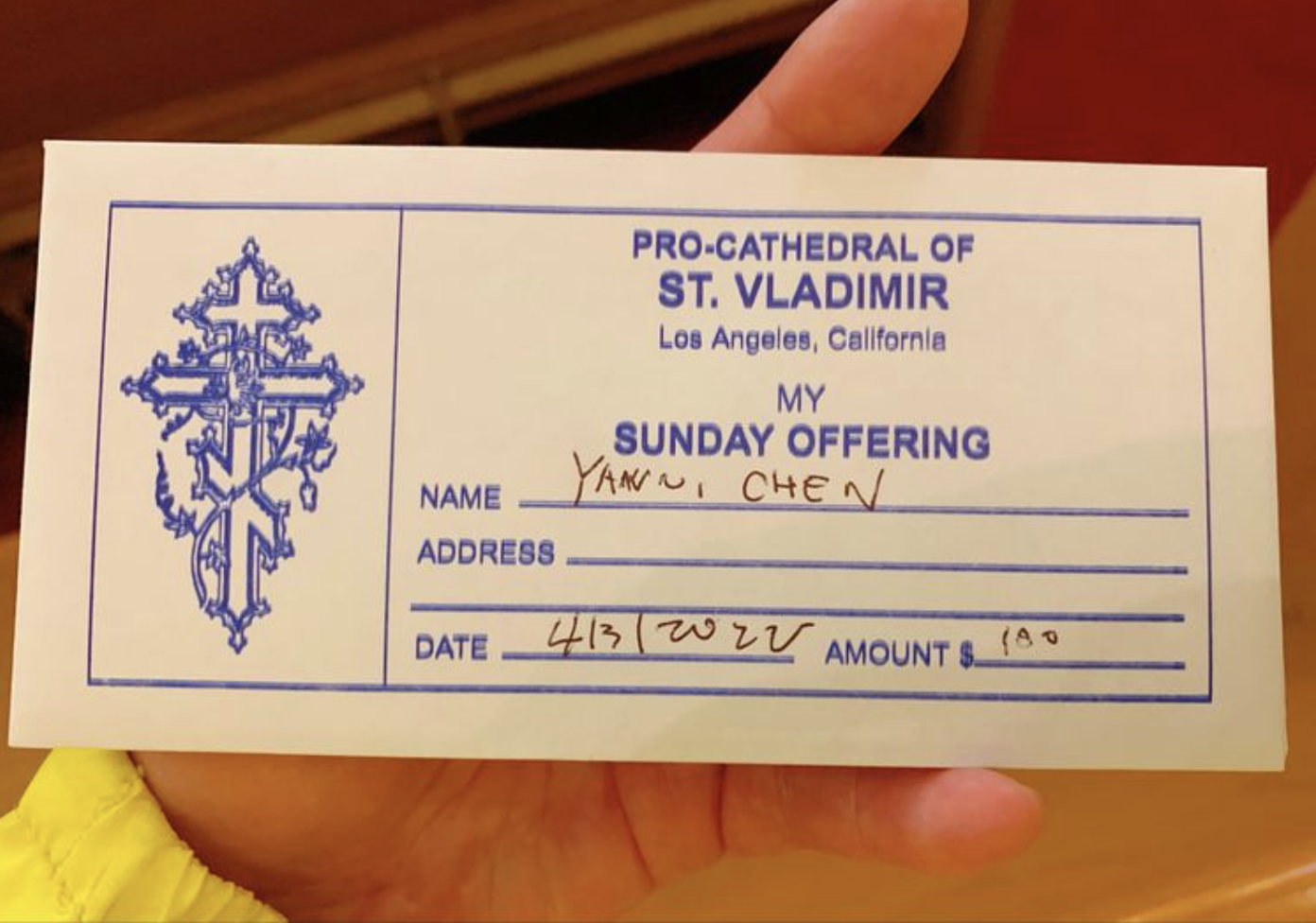

周日的礼拜从早10点开始,从那时直到我离开的中午时分,全体信众一概站着。唱诗时听到间中大段地在为乌克兰祈祷,悲怆哀婉的乐段里,我在座椅后面的奉献信封中放进了我的心意。

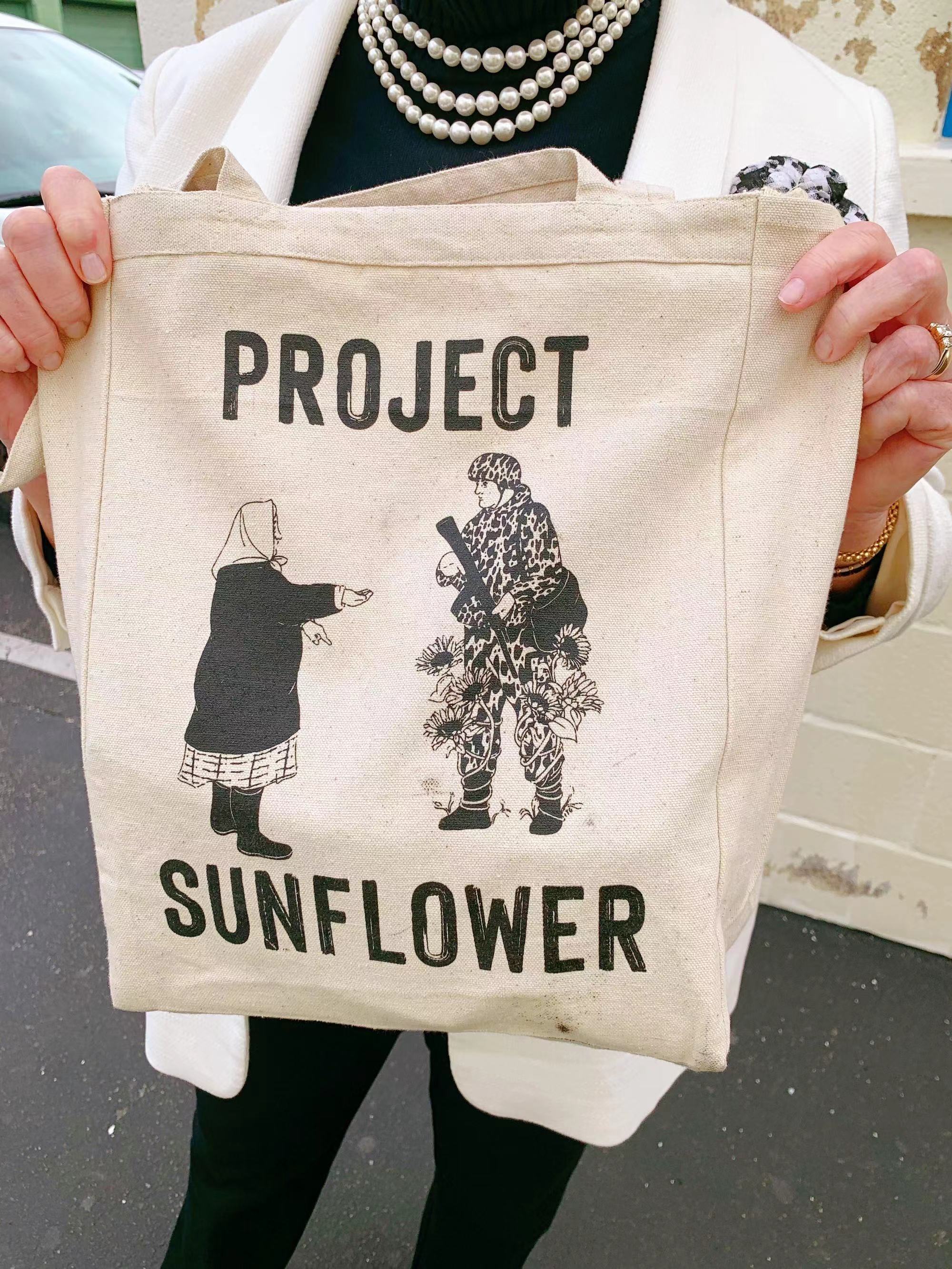

我在这里也见到市内两座乌克兰东正教堂中另外一座的董事会总裁夫妇,妻子一方背着由女儿设计的白色布包,上面画着战争刚开始时发生在乌克兰城市赫尔松(Kherson)的一段著名对话:一位乌克兰妇女手捧一把瓜子走近一位俄罗斯士兵大声说:“把这个拿去,等你死后,向日葵就能长出来。”

向日葵是乌克兰国花,这妇女的一番深意,颇具力度。

(总裁夫人所挎女儿制作的的布包。)

(“向日葵对话”的原始视频截图。)

教堂方面目前还不清楚是否已有难民在此进出,战争进行了一个多月,正式报道中说已有难民到了美西西雅图。

洛杉矶的难民安置部门已经开始征召乌克兰语人员,我也还真读到过一对乌克兰难民母女抵洛的详细报道,但想必对于惊魂未定、百废待兴的她们,礼拜这事,可先暂缓。

(我的捐献,聊表寸心。)

距离教堂两个街口,有处“乌克兰文化中心”,再加上另一乌克兰东正教堂也相距不远,可以想见,这附近的乌克兰移民必定众多。

遗憾整个街区看上去处处是拥挤忙乱的古早公寓和见缝插针的片段绿植,不论早年还是未来,乌克兰移民从人均四、五百美金月收入的家园辗转来此,安身立命的艰难可想而知。

Melrose这条街久享偏爱展售私人设计和小众精品的之盛名,想不到在此街的东端这里,残虽残破,却有整整一个族群的信仰油站。

(Melrose大街以充斥私人设计闻名。)

(洛杉矶乌克兰文化中心。)

这个周日,文化中心正好有捐助义卖,战争打响之后这种活动已经是第二次举办,所有商贩的当日利润必须拿出至少20%用于援乌,而有的摊位直接言明一定100%地捐出。

随着人流进入中心,但见处处黄蓝相间,满眼的向日葵。我入手了几款自己喜欢的零散物件,纸花、千纸鹤球和绒线布偶。

值得提到,乌克兰确实多产美女,在教堂或在文化中心,过眼无数。

(文化中心的义卖品们。)

(我在文化中心买到的纪念品。)

直到离开,我也没能见到Leo,Anton说他也不知其真实去向,既可能在药店,更可能在路上。

药店,这是后方唯一和战争相连的“专业对口”了。就在昨天,乌克兰布查(Bucha)平民大量被杀惨案揭出,伤口的愈合更加无望。

我想我也不用执意去见Leo了,我已经知道教堂与圣地亚哥军方的联络渠道都是由他一手建立,我已经知道终日早来晚走的他其实是在“为自己工作”,我已经知道他大约年届70且个头不高,Anton说,“他,就像是我的爷爷”。

也因为无论见不见Leo,在阴沉的周日,我都能感受到在这甚至连停车位都不敷使用的乌克兰教堂小小后院,有着不弃的驰援和惊天的呐喊。

更充斥一位来自莫斯科的俄罗斯青年所做的无薪调停和全面运筹。

这是被涂炭中的乌克兰,最温暖的后方。

(乌克兰教堂里来自莫斯科的Anton。)

阴霾之中直到下午才回到家,临走时看到意大利语电视台的老记者苦苦地等在教堂要塞,摄像机早早也支在了门口,巴望着礼拜结束人们出来时,能“说点什么”。

在某个瞬间我忽然意识到自己这一天所穿雨衣,竟是那么的“乌克兰”,无意中碰巧的黄蓝并列观之鲜明,连我自己,都惊诧。

(我的雨衣,竟如此乌克兰。)

这是一款我早年为登山风云购下的雨衣,曾随我攀过非洲坦桑尼亚的乞力马扎罗,万没想到自2022年2月24日起,它竟会成为迎风大纛,万千悲愤,只堪见证基本是非。

黄蓝相间的血泪当众下落,这是自由最后的营盘。

在雨里,在风中。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号