当珠峰南坡暴发17个新冠——在此刻凝视一位朋友攀登珠峰(二)

陈燕妮:体育总局忽然叫停登顶珠峰-在此刻凝视一位朋友攀登珠峰(三)

2021年5月18日

我朋友皮元自5月16日从珠峰大本营冲顶而去一走没有消息,到此刻已过了第三天,也就是所谓72小时之后。

这三天,我反复端详他们团队的攀登进度表估算行程,72小时之后的今天,也就是尼泊尔时间5月19日,在他们日程表中被称为“D4”。

(皮元团队的攀登日程。)

在表中,这一天和第二天(D5)是连在一起的,在我此刻第一次细看此表的安排时,虽早谙熟攀登程序,却还是对其展示出的强度,吃了一惊。相信是因为海拔太高不宜久留的原因,他们这两天的跋涉时段之长确凿虐心:

D4:凌晨4点早餐,5点出发,历经7~8个小时的攀登于中午到达7905米的C4突击营地。

午餐后休息,晚上9:00点出发冲顶,5个小时左右(在这里,已然进入D5)到达8500米左右的“阳台”,稍作休息,换氧气后继续攀登,2~3小时左右到达8800米左右的南峰顶,1小时左右通过希拉里台阶抵达珠峰顶峰。

在顶峰停留不能超过半个小时返回,于南峰顶换氧气后经过“阳台”返回C4。

(1953到2017年珠峰登顶人数统计。)

我计算过他们这两天(D4~D5)的跋涉时数,清理完毕,有了如下列表:

早5点起攀登8个小时至下午1点,晚9点起攀登9个小时至凌晨6点,紧接着下降N个小时回到C4。

也就是说,据此预估,他们的这最后冲刺,不包括无从预估的因山上拥堵的等候时间,如果这个“N”超过7个小时,那他们两天之内在超高海拔必持续跋涉超过24小时。

(高寒的C4基本上只算是一个歇脚点。)

回想5年前和儿子在乞力马扎罗冲顶当夜,也是历经如此万千艰难。那时,我们于前一夜11点开始冲顶,下午2点抵达峰顶后赶紧下撤,大约于下午5点或者6点回到峰脚营地。

之后,不堪海拔涂炭加精疲力竭跟营地管理要求停留一夜却不获恩准说最好的缓解办法就是迅速降低海拔,无奈,我们只得伙同向导挑夫再行下撤直至夜里10点。

算起来,一通转圈暴走,也历经了累到脱形的24小时。

(乞力马扎罗登顶之前的最后一个营地。)

只记得那一晚狂奔到天色全黑显然已累过疲劳极限,整个人走路都轻飘盎然全无累感。夜色弥漫,四野悄寂,走在其中,狐仙一般,但此刻的大脑迴路却逐渐清晰,也深深体会到“迅速降低海拔”之说的精准解救。

可所谓“降低海拔”,也还是活在云层之上。也就是前文曾述那处,海拔已足以致命的所谓“4200米需要拉练”所在。

而珠峰海拔,C1就比乞力之巅还高。

有些人事,无从想象。

(我们在乞力降低海拔的营地还在云上。)

写到此刻,忽然看见珠峰新闻报出当地时间5月18日早上,今年珠峰攀登季又有一位遇难者出现。

初见标题,心里一紧,仔细读下来,知道是一位来自尼泊尔桑库瓦萨巴的夏尔巴登山协作坠入C2营地下方的冰裂缝中,不幸身亡。

据大本营联络官介绍,遇难的潘巴·塔西·夏尔巴(Pemba Tashi Sherpa)曾五次登顶珠峰,这次是在从C2下降到C1时不幸坠入冰缝的。报道发出时,他的遗体已从冰缝中被转运出来。

依地理分析,此人大概率死于恐怖至极的昆布冰川。

至此,加上5月12日瑞士籍Abdul Waraich和美国籍的刘圃伟,本攀登季珠峰南坡的死亡人数已达3人。

(珠峰通报今年第三例死亡,是位夏尔巴。)

另一方面,珠峰南坡一侧今年5月9日登顶窗口期正式开放后,超过100人已于5月11日和12日登顶成功。目前,更多的登山者选择在5月20日登顶。

5月20日,按照日程正是皮元团队预定登顶日,想到沿途一路赶集般的人龙,以及希拉里台阶在上一个登山季(2019年)出现的难于想象拥堵,不禁为皮元一众再三祈祷。

而我对皮元一走毫无音讯的分析并无头绪,难道一出大本营就再没信号?4年前,尼泊尔电信负责人红口白牙地就曾表示,要在珠峰各营地建立免费WiFi覆盖,以方便登山者的通信联络,并在可能出现紧急情况和发生自然灾害时协助救援。

山之谜团信马由缰。

人之未知从来局囿。

格式在此一发经年,唯可远观无求破解。

祈祷。

(皮元似是因为高海拔无信号原因失联。)

2021年5月18日

就在前文发出后不久,我的一位老牌闺蜜从外州留言:“我昨天去达拉斯,飞机起飞,机舱地图显示高度到8800米时,我想到你的朋友和那些勇敢的人们以血肉之躯挑战如此高度,不禁百感交集⋯⋯ 也理解妳登山回程时在飞机上看到云端之上的乞力马扎罗峰顶时,怎能不感慨万千!”

几十年的相交,真是交成懂得。

这也是层峦叠嶂的山们总使我动容的致命所在,试想如果没有山峰,去哪里寄存神往?

高度不是目的,高度只是魂魄。

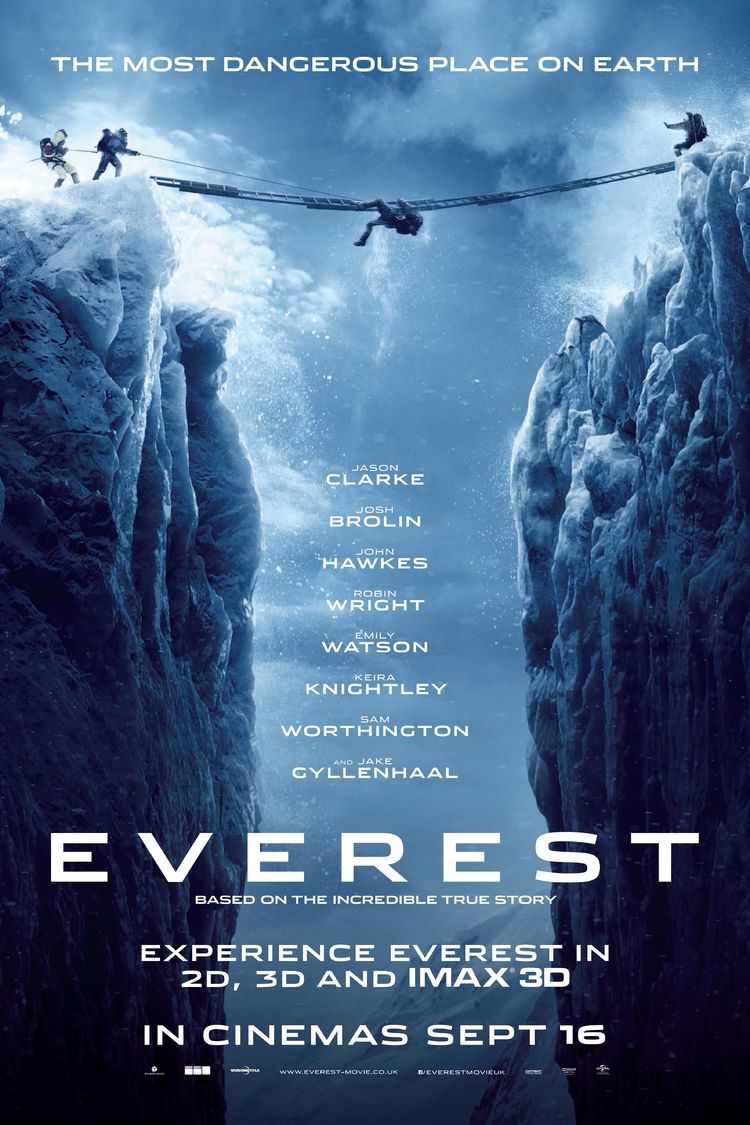

(电影《珠峰》的海报。)

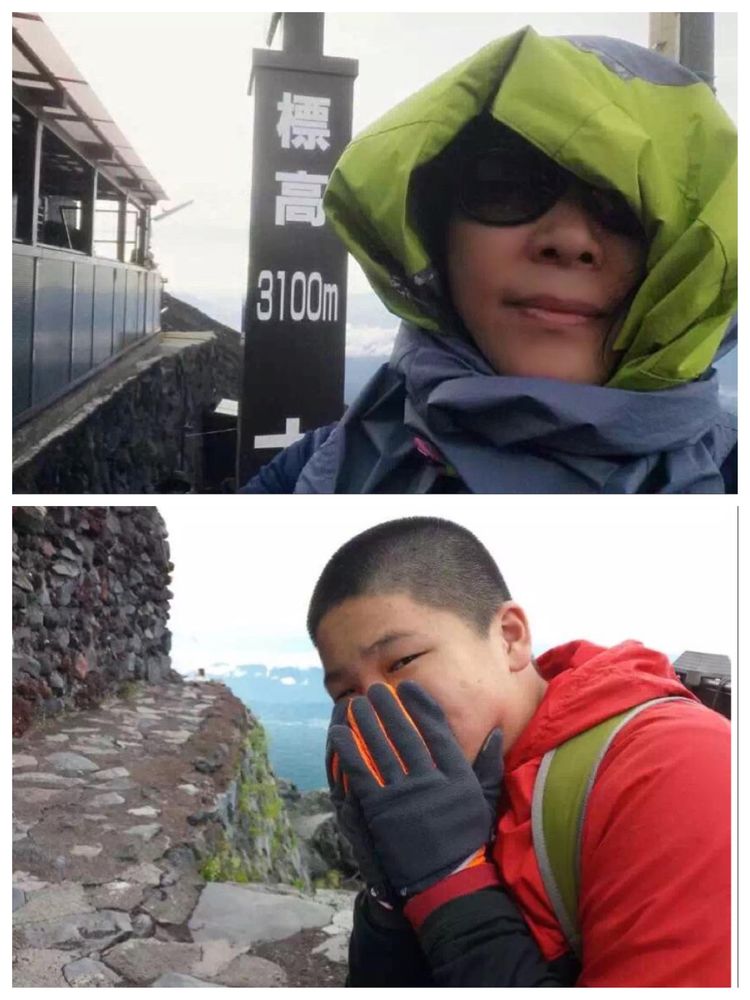

2015年推出电影《Everest(珠峰)》时,我和12岁儿子刚刚登完日本的富士山,这是我们踏入山门的起步之巅,而珠峰,则是全球攀登者的终极崇拜。

电影甫出,满城争说,我和儿子在影院的长队中排了将近三个小时,就像等候一位多年的故交,急切、焦虑甚至还有羞涩。

我们买到票的这一场是在普通放映厅,少了3D电影的力度,算是不大不小的缺憾。

虽然是晚间10点场,依旧满员,有人真的无奈坐去了必头晕眼花的第一排。

(观看《珠峰》的长队。)

这电影才放出头个镜头,一看到赫然入目的山们,我便忽然泪如泉涌,自此之后从头吞泪直至结尾。

暗夜的星辰引亮边缘的篝火,这是忽发的燃着,也是我和山的大缘。

电影剧情根据真实事件改编。1996年,众多登山好手组成的数支珠峰登山队于5月10日当天,因各种原因遭遇大难,最终15人丧生。

很多人的死亡都发生在8000米海拔以上,其中包括新西兰领队罗伯特.霍尔(Robert Hall),其在1990至1995年间曾多次登顶珠峰,迄今还是世界第二高峰乔戈里峰和珠峰登顶相隔时间最短的人。死者中也包括来自美国的著名登山领队斯科特.费彻(Scott Ficher),英气逼人的他曾在1994年创下无氧气攀登珠峰的世界纪录。

(《珠峰》剧照。)

(《珠峰》剧照。)

(新西兰领队罗伯特.霍尔(Robert Hall)。)

(美国领队斯科特.费彻(Scott Ficher)。)

钝坐电影院的当时当刻,我所谓“富士山的代价”之左脚拇指指甲被拔除后,创口依旧不愈。具体表征说好了是“组织液渗出”,说白了就是“脚下流脓”。另一只脚的拇指指甲也早已脱落,慢慢地熬着苦等新甲,我那些日子对自己从头到脚的外观,颇多自惭。

就在看电影之前的早几天,我忽然在儿子衣柜里发现了我于富士山顶买下的纪念T恤。记得我们登顶那一天的富士山巅一派灰沙,儿子在下行期间也失去了他的两个小脚指甲。

(我在富士山顶买到的纪念T恤。)

在如此新伤旧账裹挟之下,忽然再见高山,不可能不百感交集。我摸黑去洗手间取来无数卫生纸,足足装满半个提包,我知道尾随珠峰的回味,必让我把和儿子在富士山挣扎的苦难,在心中从头回放。

黑暗中我看到坐在我右侧的儿子也在流泪,他一定想到了我们两人于夜色黑浓困坐富士山四野无人山道的恐惧;想到了因狂风原因我们在八合目(富士山总高“十合目”)某小木屋付费厕所想多待几分钟都不可能;想到了我们累到一同瘫软山崖蜷缩靠紧苦等日出;想到他在深夜绝望地停在望不到尽头的山腰中间低头对我嚅喏:“妈妈,我一点力都没有了。”

山的教育重大万分,言语之力从不达意。儿子曾经沧海的历经,正是我想给他的交托。

也感激这样一位从未拖过后腿的小小山友,他的陪伴既是我的支撑,也是我的骄傲。

这一夜,泪一夜。

(我和儿子在富士山中。)

以1996年的珠峰山难来看,两支分别由新西兰领队霍尔和美国领队费彻所带队伍中的登山“客人”,有牙医、有病理学家、有赋闲的日本阔太。虽然也有一位邮差跻身其中,这珠峰却是帮助他完成教育使命的毕生梦想。况且在美国之类的国家,邮差并非底层赤贫,他们有好的医疗、有好的福利、有还不错的稳定薪水。

为此我还曾失望,感觉高昂的商业运作早已贯穿登山经络,这珠峰到底是跋涉者的圣地还是有钱人的行宫?

那一阵我一直在钻研乞力马扎罗,但是对山的关注越多,更觉得对山的了解越少。

(新西兰的商业登山公司负责人罗伯特.霍尔和他多人遇难的团队拍摄于登山之前。)

儿子看完电影后告诉我,他其实早知道我会哭得不行,可以想见他和我的互感,何尝不是无需语言的患难呼应?

那天,电影结束时我曾想鼓掌,但眼泪模糊无从说起,遗憾错失了向影片创作者间接致意的唯一机会。也感慨人生,只要你不放手,就会有数不胜数的斩获轮候。

(和儿子在山顶附近等候富士山日出。)

最为难忘的是前文提到过从珠峰南北两坡都曾登顶的韩子君曾经所述:

“我目睹过最令我痛心的死亡,那是瑞士登山大神斯特克,他被登山界称作'瑞士机器',因为他在身体机能达到极限后仍靠着意志`逼迫'自己前进。当时他计划去攀登一条从没有人完成过的珠峰路线,打算从西脊向顶峰进发。他出发前我跟他在大本营打了招呼,那时他还曾笑着跟我说:来我们营地喝咖啡。”

(分别从南北两坡登顶的中国女孩韩子君。)

乌里.斯格特(Ueli Steck),大名鼎鼎的攀岩家和登山家,两次“登山界的奥斯卡”金冰镐奖获得者,2012年无氧攀登珠峰、28小时内独自征服安娜普尔峰(8019米)、62天内登完阿尔卑斯山区所有82座海拔4000米以上高峰。

韩子君说:“但当第二天下午我再见到他的时候,他已经成了袋子里的尸块,连全尸都没保住。”

新闻记载,乌里.斯格特于2017年在无氧攀登珠峰时,坠崖身亡。

山是襁褓,也是危城,端看你如何连贯。

(大名鼎鼎的乌里.斯格特(Ueli Steck)。)

此文开篇时,我本想写皮元他们应该还有另一个选择,那就是“取消”,这绝对也是有分析、有考证和有条理的出路,想不到只要触及山的高悬,我还是没能直抵正题。

这倒也好,看心思之翅怎样走避暗夜,看前瞻之潮怎样隐秘回流。

且等。

2021年5月19日

所谓“取消”,就是“取消攀登”,就是中止所有攀峰的后续行程立即下撤,无论已经到达珠峰的哪个点。事实上,在珠峰各点都有决定下撤的人们,原因各异。

在山下时,皮元他们就曾知道预定登顶的那两天风大离谱,不要小看天气预报中的“风力”这一列项,其乃登峰之役能否成功的重中之重。

(风力的高低,决定着能否登顶。)

一名曾从北坡4次登顶的西藏高山向导这样描述恶劣风力的恐怖:“从我们的经验看,风比雪对冲顶的影响更大。因为风会让气温迅速下降,导致行进困难,也更容易发生冻伤、雪盲等危险。降雪虽然对攀登也有影响,但这往往意味着风小,且气温不会过低。

在高原天气预报中,风力指标体现为醒目圆圈中的数字,通常而言,指数30,是登山的一个临界基准,30以下的风力数字越小,越适合登顶。

反之则否,非常否。

(5月15到20日珠峰8850米天气预报。)

皮元他们预计登顶的日期,也就是5月19到20日,只有19日中午的风力为40,其余全在45以上,20日晚间竟然飙到60。在珠峰,这已是无可想象的风速了,于同一个预报表去看5月15日指数为15的风力,简直是天堂和地狱的差别。

我估计他们出发时大抵还是指望天气能瞬息万变、突发奇迹,但在他们出发之后的当天晚些时候,高原天气预报非但没有出现奇迹,反而预计周二到周五珠峰将出现高海拔暴雪。

(珠峰5月15到21日的恶劣气候警报。)

预报说,一股绕过印度西海岸的气旋预计将右转,垂直于喜马拉雅山脉,带来强劲的天气变化。据气象学家克里斯·托默和珠穆朗玛峰天气公司的迈克尔·费金称,它可能会“淹没这座山”。克里斯已经告诉他在珠穆朗玛峰和马卡鲁峰的客户“暂停”。

此次呼啸而来的“飓风TC01A”又名“Tauktae”,预计将在5月18日至21日带来大雪。但克里斯和迈克尔都认为这将是一个“相对快速的天气事件”,并认为珠峰冲顶可以在22号之后继续。这样一来,珠峰南坡剩下的大约300名登山者就有足够时间在5月31日左右窗口期关闭之前结束攀登。

依此,我预估已经出发了的皮元他们可能会在“低海拔”等候,可即便只是守在C1或者C2,海拔也全部在6000米以上,在此高度连续等候5天或者6天,绝不是好主意。

(Lukas Furtenbach。)

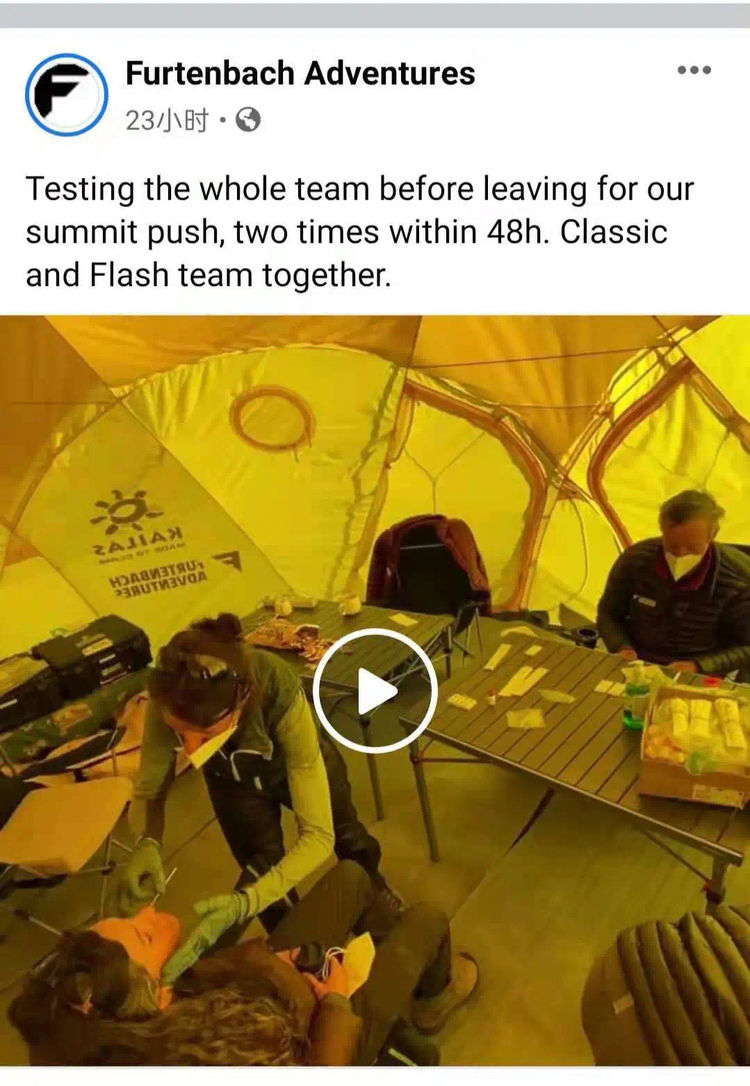

重大打击还不全来自狂风和暴雪,由于认为珠峰营地有巨大的感染新冠风险,世界著名的奥地利登山公司Furtenbach Adventures已经取消了他们今年的登山计划。而与此同时,主管尼泊尔登山旅客安全的官员还在否认珠峰大本营有登山者感染新冠。

据知Furtenbach Adventures是少数几个在大本营实施防疫控制,以期最大限度减少新冠影响的登山公司之一。他们从奥地利带来了数千个测试包、聘请了专业医生,并限制团队以外的任何人接触队员,包括团队的夏尔巴协作、厨师和其他大本营工作人员,然而公司负责人Lukas Furtenbach仍然觉得继续下去的风险太大。

在他们宣布取消攀登的时刻,整个团队已经完成了各种适应拉练,正等待窗口,准备登顶。

(Furtenbach Adventures公司注重防疫。)

Furtenbach Adventures公司的取消攀登声明如下:

“我们取消了珠峰探险。Furtenbach Adventures是目前珠峰南坡第一个自主取消珠峰攀登的公司。大本营感染新冠肺炎的人数在增加,出于安全考虑,我们将立即结束攀登,并开始返回。公司负责人Lukas Furtenbach说:做这个决定并不容易。但在新冠感染人数大幅增加的情况下继续攀登,让我们的20名客户、4名登山向导和27名夏尔巴协作去冒生命危险,是不负责任的。”

“在过去的几天里,珠峰大本营感染新冠的人数大幅增加,一些团队根本没有采取基本的预防措施,团队之间有会议、有庆祝活动、有聚会,这就是为什么这里冠状病毒感染者人数突然增加的原因。我们的团队一直保持隔离状态,我们的医生每天做常规检查,我们对尼泊尔官方没有采取任何行动感到非常惊讶。”

“山上的高营地已经在过去几天建立起来,而且我们团队的客户已经很好地适应了环境,但是继续攀登太危险了,因为在高营地帐篷里空间要小得多,感染的风险会自动增加。任何在高海拔地区感染新冠出现症状并生病的人,都很难得到救助。我们不会冒这个险,这就是为什么我们的攀登立即停止了。”

(Furtenbach Adventures公司发出的取消攀登珠峰声明。)

与此同时,公司总裁Lukas Furtenbach也在社交媒体上发布了看法:

“我很伤心、很失望,我为我的客户感到难过,也为我们的向导和夏尔巴人感到难过。我们努力把每件事都做好,我们有我们的安全措施,我们保持隔离,我们在大本营隔离,我们做了大量的新冠测试。当新冠肺炎疫情在大本营开始爆发时,当我们从第一批发现新冠肺炎病例的团队那里听说这个消息后,就更加小心,但尼泊尔政府否认这些病例,而其他团队仍在举行聚会。”

“我想在大本营做大规模新冠测试,但我的呼吁被忽略。我们检测了更多的夏尔巴人,而其他公司从未检测,或者在太多夏尔巴人或成员检测呈阳性后停止检测。即便我们的客户、夏尔巴人或向导检测结果呈阴性,我把他们送到山上,虽然当时感觉还好,但他们仍可能被感染,于第二天或第三天生病,在C3或C4。”

“冠状病毒是肺部病毒,一旦在C3或以上海拔出现症状,伴有发热和呼吸问题将会产生严重后果,比如死亡,因为直升机飞不上去。我无法忍受要去为一个夏尔巴人或客户的死亡负责。我们都知道大本营爆发了大规模疫情,所有团队知道、飞行员知道、保险公司知道……珠峰医疗站的医生们知道。从法律的角度来看,送人上去就是疏忽,从道德的角度来看是不人道的。我们的队医今早告诉我,如果我们坚持要送人上去,她就辞职。”

“我们的向导同意撤退了,我也同意了,我两个晚上都没睡。现在我松了一口气。因为至少我们的探险队不会为高山上的新冠病例负责。我希望每个人都有一个安全的攀登。”

(Lukas Furtenbach发布的个人声明。)

此时此刻,是时候回看前述珠峰名人孙义全几天前在大本营就宣布的“取消”动作。

2021年3月22日,孙义全为了启动其第四次攀登珠峰壮举,还在老家沈阳召开了大型新闻发布会,他本人并去拉萨做了海拔适应和拉练,并于一周前赶到南坡大本营,未几,他宣布“取消”,几天之后,其工作室放出了公告:

“孙义全经过慎重考虑,决定终止此次珠峰攀登。随着窗口期的临近,大量国际登山队伍开始攀登,珠峰上高海拔营地3号营地和4号营地都是公共营地,所有登山队伍均共用帐篷,这与避免近距离接触的防疫要求相悖。再加上今年攀登季早期,珠峰大本营出现过个别新冠病例,新冠病毒潜伏期较长,珠峰寒冷的气候有利于病毒的生存,一旦出现状况对尼泊尔的医疗卫生体系是一个考验。基于上述原因,孙义全决定终止攀登。”

(孙义全此前已经三次登顶珠峰。)

公告说,“孙义全此次是第四次攀登珠峰,他从2020年开始筹划,在一年多的时间里从未停止体能训练。他于今年4月17日开始前往拉萨进行为期2周的海拔适应训练,5月2日到达尼泊尔首都加德满都,5月7日到达珠峰南坡大本营,计划等待合适的窗口期开始冲顶。即便决定终止此次攀登,孙义全回到加德满都后还要经过为期14天的隔离。由于尼泊尔已经封国,国际航班停运,在等待国际航班解禁之后,回到国内还要进行21天或28天的隔离。尽管这样,对于一个对雪山心之所向的攀登者来说,这一切的付出是值得的,也是必要的。”

公告之尾说得哲理:“来和去,上和下,等待与开始,都是一种冥冥中的安排。没有遗憾,一切都有可能,一切都可接受。存在即圆满。”

(孙义全临行前召开了盛大新闻发布会。)

两起郑重其事的退出,使我不得不想起珠峰新闻通稿编辑放在每一条新闻之下的至理名言:“登顶是可选的,回家是必须的。”

这是皮元出发之后没有消息的第四天,我知道如果没有尼泊尔当局“说好的”WIFI覆盖,离开大本营在高海拔地区人们使用的只能是对讲机和昂贵的卫星电话,我也渐渐确信他是因为山上没有WIFI信号原因才无从报告进度。

(珠峰大本营WIFI的价格海报。)

顺便提一下,你已经知道在大本营买10G的WIFI就需付200美金,而这还不是最耸人听闻的,前一个登山季,南坡大本营的WIFI价格比这个还要贵上一倍多,1GB就需要50多美金。

倒推一下,此刻距离皮元预定的返回日期,还有两天。那自此,就用倒推替代等候,用理性置换焦急。

天意繁多,无从航线。

存在即是存在。

(窗外珠峰,怎样一个存在?)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号