阅读:0

听报道

〖写在前面〗

最近两周,儿子的高校入学地址终于落实在了纽约,我开始重新关注这片生机勃勃了几百年的地域,尤其是稍微游离于曼哈顿声色犬马的上州一带,也就是我下文所述乌兹达克乃至与其紧邻的纽约前州府金斯顿(Kinston)等绿色葱茏的市镇。

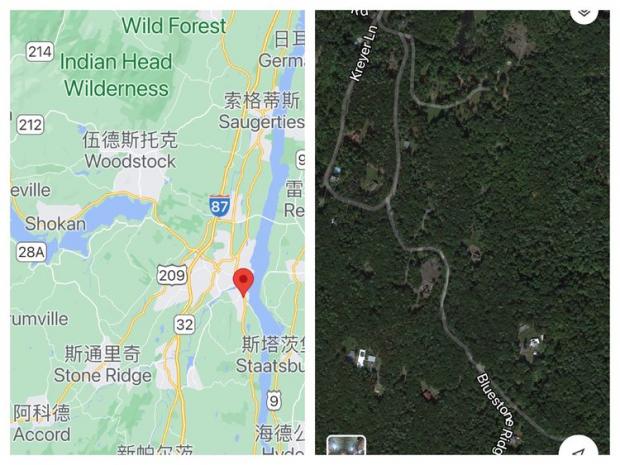

(乌兹达克一带原貌未改的绿意葱茏。)

我一次又一次地翻看财富巨擘沃伦.巴菲特(Warren Buffett)的小儿子皮特.巴菲特(Peter Buffett)在金斯顿建立起来的社会培训实验基地和专注于当地艺术家的医疗保险建制。皮特于2013年花费130万美金拿下了镇边重要农场,旋即成立“Novo基金会”,十几年来,他的企业在以金斯顿辐射开去的周遭区域投入了历数不尽的金援并创办了涵盖广泛的组织。

这让我第一次顿悟自己二、三十年来偏安美西潜心办报,专注所谓“一叶”,错失了围观泰山。

(皮特巴菲特建立起来了Novo帝国。)

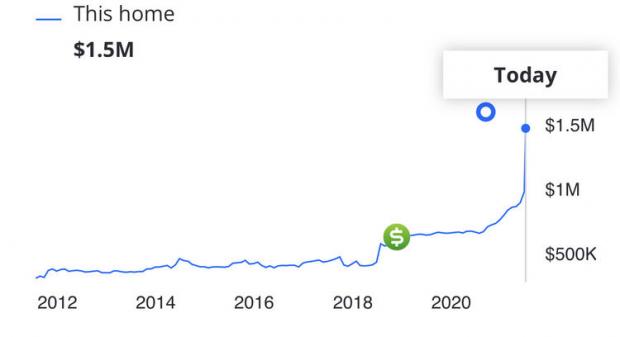

乌兹达克和金斯顿延伸一带,多见绿色葱茏的巨大林海,疫情之后的这一年,房价飞涨到以往的三倍甚至四倍,经年默然而行的那里仿佛是被时代唤醒了的冬眠巨兽。

我持续倚仗谷歌地图在当地颇见原始的小道上来回梭巡,迫不及待地想要去这些被林莽覆盖的绿意深处生机盎然地活着,想象着怎样与永不言老的艺术家们在房前屋后闲适走动,追忆我们以往和眼前身在其中的这世界。

心被激动,抓紧落实。

(当地疫情之后飞涨的房价令人震惊。)

〖正文〗

从纽约开车一路向北,你早晚会一脚踏进纽约上州乌兹达克(woodstock)的地界。我2018年的夏天就这么开过,一脚踏进乌兹达克之后,又一脚踏进画家张红年的家。

就在我才刚“一脚踏进”的时候张红年就告诉我,他和同为画家的夫人路易斯算过了,我上一次到这里,是在他们的住宅1999年扩建工程开工之始,不便提及年龄的我和已然七十二岁的他说这话时忽然面面相觑,我们未见的岁月,则真有二十年了。

想要好好再写写乌兹达克,已经太多年了,早在1994年我曾写过一文,如今再看一遍感觉虽仍具意义,但毕竟二十五年倏忽已过。

当年,张红年的乌兹达克小屋是一众纽约市内假文酸醋妖怪们的圣地,从曼哈顿开车一个多小时就能抵达,行的便利和聚的酣畅促成这里每到周末必狼奔豕突。

(我和如今的张红年画家夫妇。)

我在这小镇上还认得好几位在当年声名遐迩的乌兹达克音乐节狂野过后留在当地的所谓“艺术家”,他们普遍清贫,基本上无所事事也毫无技能,致力于畅想和追忆。

好在乌兹达克这地方离纽约曼哈顿不远不近,没啥红尘角力。那时候张红年就说过,他们全算是远离了凡间争斗。

如今这些人纷纷老去,四散也正常,再把这沉甸甸的二十年加入进去,我也老了。

但我不免感慨,这么多年了,我和他的旧日触觉,依旧还在。

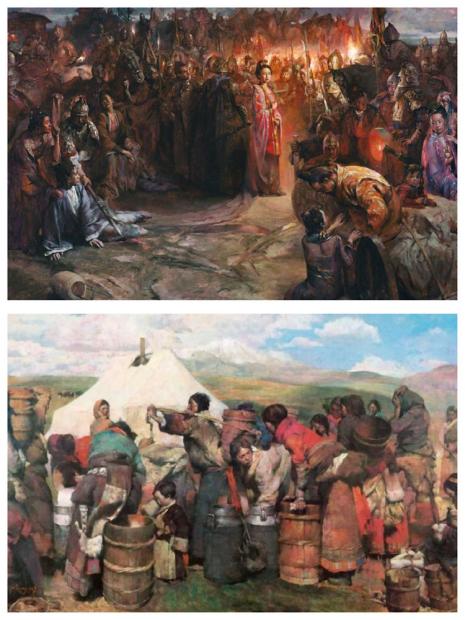

(乌兹达克处处还有当年音乐会招贴。)

张红年毕业于中央美术学院,毕业后任职北京画院。三十多年前来美国后就读纽约市立大学美术系,后任教于纽约美术学院。在我跟他的交往中,多年来感觉他一直在画历史题材油画,每画每会把自己也画进去,大多是存在于画面边角的某个胖子,仔细看他的作品,悄悄的能看出来。

他搬到这个美国名镇已有几十年了,也是中国画家中唯一落脚在此者。以前听说画得不错的白敬周也住在纽约上州离他不远的地方,只可惜此次再来,听说此白竟然早就去世。

(张红年的大幅作品。)

这里初心未改,一切照旧,用路易斯的话说,“市中心仍旧是一条没有任何红绿灯的窄窄公路而已”。

我记得我还曾经认识代理张红年画作的Fletcher画廊老板,他叫“Tom”,时年介于青年与中年之间,金发碧眼、英姿勃发。

老张说,最近这些年开始有很多在纽约做金融业务的年轻人来乌兹达克购买“第二住宅”,作为周末逃离曼哈顿窄小空间的一贴良药。

这让我眼前一亮,赞叹何其聪明乃尔。

(这次去,看见Tom的画廊还在。)

(镇上唯一的中餐厅模样依旧,名也未改。)

我对这次再访乌兹达克的激动从几个月前在网上订好酒店时就开始了。我觉得世界上唯有这地方能让我归去如家,自认与那里气场密合的感觉,让我迷醉。

以往去,我都会住在张红年家,沿着镇上的主路驱车,路过镇中心还需走上极短一段,拐个大弯之后才到他家。

这次看到他的家已经翻倍扩建,韶华仍在的妻子路易斯一五一十地指点我流转着看旧房改建的尺尺寸寸,竭力在我心中摆清立体的“之前”和“之后”,我分明能体会到她作为操持其中的主妇之兴高采烈和心满意足。

(从不同角度拍下扩建后的张红年住宅。)

(室内布局也已全改,窗明瓦亮。)

(院子里诸多自成方圆的花园绿地。)

(绿色中的张红年夫妇。)

张红年的长相自始至终颇见“日本范”,在这镇上摇摇摆摆装个阔佬毫无问题。这里的人们此次让我总体看上去似乎又老迈了一些,恍惚觉得他们真是在和我的年龄一同芳华渐逝。

实际上老张在那里确数“巨富”,有一幢上好的住宅还有一大一小两间画室。当地因为极负盛名原因,房价未按荒郊野岭估值,数额看后小晕。

他的大画室长方高挑,人在其中,窗外林木尽收眼底。而小的一间,当年我曾眼见路易斯开着门在里面教好几个人画画。

(张红年画室格局正好,既紧凑又辽阔。)

(我曾眼见路易斯在那里教人画画的小画室。)

(路易斯所画张红年肖像。)

(路易斯所画夫妻画像。)

(老张的画作手法老辣。)

老张头本人性情恬淡,笑意连绵,又因为是艺术家的原因,那些年冲着他来到乌兹达克的各流狂躁在他家高谈阔论之前之后来了走了,他全无惜别,挥一挥手,彼此笑着分开。

但这一次我决定独自住在镇上,想和我所谓相投的气场能有更多独自的密合。

(桌边的张红年夫妇。)

(在纽约混事的那些年,我持续爱和画家们厮混。照片中我身边这几号,当年在旅美画界都曾极是人物。)

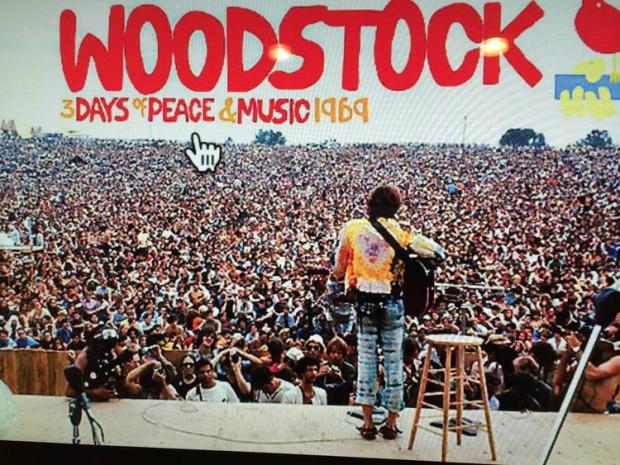

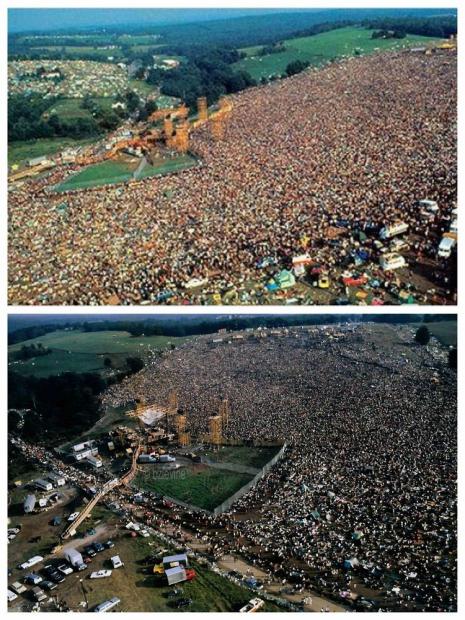

从根本上说,乌兹达克之所以出名是因为在1969年举行过一场空前盛大的反战音乐会,且其在场地面积、观众人数和参与演员等方面阵势之大,甚至出乎主办人意料。

那一年的这一场“乌兹达克音乐艺术节(Woodstock Music & Art Fair)”,简称“乌兹达克音乐节(The Woodstock Festival)”,是一个吸引了四十万人次参加、有三十二场演出的巨型盛会。

音乐会阴差阳错地最终在离乌兹达克不远的牧场举办,原定1969年8月15日到8月17日举办三天,后因雨延长到8月18日结束。

它被广泛认为是世界流行音乐史上极为重要的事件,为全球音乐人津津乐道,滚石(Rolling Stone)杂志评价它为五十个摇滚乐史上的重要转捩点之一。

(当年乌兹达克音乐节的招贴。)

(当年演唱会现场。)

(1969年狂热的观众们。)

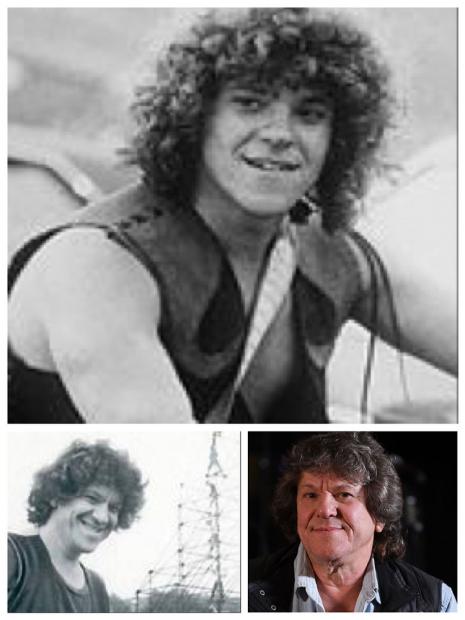

这一盛事最开始是由两个金主愿意出金、两个跑腿愿意跑腿纠合而成,二跑腿当中David Lang是音乐会的灵魂人物,所有演员联系、场地安排事无巨细全由他张罗。当时的David已经操办过个把小型音乐会,每天骑一辆摩托车四下野窜。

在一开始的海报上,他们将音乐会起名为《水瓶座博览会:三天的和平与音乐》。最初的设计还真是一场小型演出,预计只有千把人参加。

没想到音乐会的举办消息越传越大,很快他们知道可能会有超过五万人来,这时候,乌兹达克政府不干了,取消了已经发给他们的演唱会举办许可。

结果他们只得易地而办,结果猛力来了四十万人。

(长相奇特可爱的David Lang。)

(路易斯为David Lang所画肖像。)

在上选到距离乌兹达克镇中心号称只有250米的酒店,这也是当地可选酒店中几乎唯一未被满目艺术涂鸦闹到无法入眼的一户。

这是幢民宅模样的建筑,叫做“Twin Gables of woodstock",品相亲和,一如当年几十万人聚集乌兹达克时人间彼此的毫无戒备。

乌兹达克酒店价格都极昂贵,实话说价钱比一、两百块钱的曼哈顿时代广场附近四星级酒店毫不逊色,在令人咋舌的价目表中,我很快看中一间作价还好的小小蓝色房间,只是看到注明需要“共用浴室”这条不免沉吟良久。

(网站上的Twin Gables of woodstock。)

乌兹达克镇内房源极少,也基本上并无真正意义上的所谓“酒店”,全是民宿类整栋房屋分间的出租。

带着心如刀绞的对“共用”之不情愿,最终还是点击了“预订”一钮,可后来真的到了店里,酒店的人却说我订的是全房最为豪华而且有私人浴厕的“1号房间”。

对此间的切换过程我真是几无印象,只可见我后来还是没能拗过“共用”的别扭。

唯记得当时感到夏花摇曳的下一个季节,让我等得心焦。

(酒店外观颇见端庄。)

到了地方才知道,这幢从1926年就被当成精品酒店经营的房子建于一八几几年,也是乌兹达克镇的地标建筑。

房子不难找,但我还是围着简单的街区绕了好几圈才找到。这房就在乌兹达克唯一主道的路边,早被告知停车就在房后,稍有绿荫的四个车位中已经有一辆车停在那里。

(酒店临街处挂着标明了年代的店招。)

停好车绕到房子前面按响门铃,有一自称名为“琳达”的中年妇女应声出面。她很洁净,有些岁数,简约地一一指点我房内各处设施,尤其是空调的使用明细之后,再也未见。

估计我所见到的停车位上唯一那车,就是她的。

此楼大致两层,每间都是客房,建造年代距今如此的久远,导致楼梯踩上去不响才怪。

走行世界这么久,此次大约是我第一次住入犹如民宅一般的处所,这也是为什么我在网上看到,他们的房型每间不同。

(酒店布置典雅,有着旧房子的古旧气息。)

我的所谓“一号房间”未见有多奢华,单独卫浴倒是真的,宽大的木床看上去也颇有年头,如果没记错,此房在加税之后要价200美金。

窗户也旧,却极度清洁,窗外竟然一眼就能看见乌兹达克的市政府和警察局。

市政府建筑也见淳朴,一付民居外观,想象隐居这里的那一大帮真伪艺术家居民们前往办事,断无些微违和之感。

(我的房间也未见有多奢华。)

当夜,和张红年夫妇聚餐完毕独自而归,那时已经是夜里九点过后,酒店屋后四个车位上仍旧只有我一辆车。

我在车里定了定神,然后在这个漆黑又温暖的夜晚,在熟悉又陌生的镇内,独自扭开酒店大门。这时楼内虽则灯光柔软,还是让我觉出一人独居异地的畏惧。

我认为那一夜只有我一人住于偌大楼内,我在白天曾经清楚地看到楼内的客房门上竟有“11”这个数字,那就是说,这一夜有十个房间是空的。

我强自镇定地沿着楼梯一步步走到位于二楼尽头之“1号房间”,进入之后马上锁门,自此直到我进入沉沉睡熟的大约晚间十一点钟,全楼再无声响。

(下午和当晚,酒店后面只停了我一辆车。)

第二天早上六点开始,我被楼道内音量不大不小的阵阵脚步声慢慢吵醒,我猜测这是帮住客准备早饭的工人正在工作,躺在被子中替门外忙碌的TA想了一想,此人一定知道今天早上,只需要准备一人份早餐。

我之后的洗漱和各种作为没了规矩,只把周遭寂静天地当成独在空间,昨天琳达曾经告诉过我,我离开酒店时候把钥匙放在门口小桌上然后从外面把大门拉上,门会自动反锁,这一动作也标志着“退房结账”完毕。

我明白这是抵御美国人工过贵最现实的办法,派一个人驻守也真没必要。当然这里面也有着巨大的“相信”存在,我有些感动。

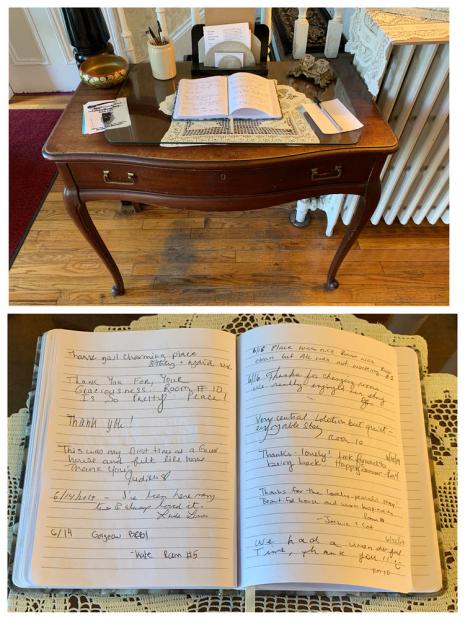

琳达曾说,“你如果愿意,也可以在小桌上放着的本子上留言”。在此之后,我翻阅过小桌上的留言簿,看尽一派讴歌。

(可以放钥匙也可留言的小桌子。)

早晨九点,我拉着箱子慢慢腾腾走下楼来,门外曾经响起的脚步声其实早在八点左右就告消失,一切归于只有我一人的实际。

过渡到门口,正准备把钥匙放到小桌上的关头,我忽然看见客厅沙发上无言地坐着两个人,瞬间吃惊。

一看便知,他们是一对老年夫妇。妻子冲我一笑,“我知道你惊讶,很安静是不是”。

当然是。

我站在原地半天没说出话来。

她说,“我也觉得安静,但是我昨天下午还在这房子里看到过除你之外的另外一位客人”。

下午?那这位客人一定昨晚也是在这里住宿的了?那昨晚就至少有四个人在这幢房子里过夜?那为什么我没听到任何响动?

诡异。

妻子告诉我,她的丈夫是在乌兹达克长大的,此次是来参加高中同学聚会。

跟很多家庭中的男方一样,做丈夫的只是冲我无言微笑。问他“当年音乐节时你这样岁数的人应该正好能够参加”?他却说他当时逃到外地去了,“我不喜欢这个”。

(这对夫妻符合音乐会参与者的年龄段。)

有别于以往二十多年,这一次我自己开车去了当年乌兹达克音乐节的演出现场,这是我第一次去那里,地点距离乌兹达克本尊也真不近。

局面的奇特在于,你需要离开乌兹达克,向着一个叫做“乌兹达克音乐节演出场地”的地方飞驰。

英文的有关乌兹达克音乐节地点的描述是这样的:“it was held at Max Yasgur's 600-acre dairy farm near White Lake in Bethel, New York, 43 miles (70 km) southwest of Woodstock.”翻译成中文意思如下:“是在Max Yasgur的600英亩的奶牛场,靠近纽约伯利恒镇的白河,位于乌兹达克西南方向43英里,也就是70公里处。”

Bethel,译作“伯利恒”,听上去宗教感十足。

一说乌兹达克是Bob Dylan(鲍勃迪伦)的家乡,他就是前几年刚获得诺贝尔文学奖的那位桀骜不驯的美国歌手,音乐节能够成功演出,也有他的推动。只可惜那几天他孩子被飞机舱门夹伤,使得他未克出席。

三天的演唱会原本是卖门票的,一天八块、三天二十四,但后来因为观众过多,干脆完全免费。我后来在网上看到很多当年的原始入场券在叫卖,卖价还好,只在一百块美金左右。

(音乐会三天的入场券。)

(已经用过的入场券,还是三天联票。)

临近“音乐会牧场”的时候,路边标识不太清楚,只有很容易忽视的大型看板,我甚至错过之后还需要调头而归。

这片“音乐会牧场”的草地保养良好,一片绿色毫无瑕疵。1981年,牧场土地所有人Louis Nicky和June Gelish在演出场地原址放立了音乐会纪念碑,基本上想瞻仰原址,要去看的,就是这块纪念碑。

评论中说,这场音乐会“契合于六零年代人们的理想,也是让最多参与者滿足的一场盛会。融合了音乐的质和人潮的量,还有像一些波希米亚的穿着等意象,以及人們的行為、态度,都使得這场盛会成为二十世纪最被人津津乐道的事件之一”。

现在看来,当年这么多人涌入这里,本身就隐隐酝酿着不安,记载说:“牧场的拥有人麦克斯‧耶斯格(Max Yasgur),认为这场音乐会本身就是一次爱与和平的成功。当一个场地同时涌入四十万人很可能会引起灾难、暴动、抢劫或其他悲惨的结局,然而这四十万人却只是在这三天内享受音乐、享受和平。”

(纪念区停车场旁树立着这样的指示。)

(乌兹达克音乐会牧场原址。)

(附近树上还贴有纪念照片和信件。)

(大名鼎鼎的音乐会纪念石碑。)

(我和音乐会纪念石碑有隔断不了的情愫。)

隔年,对音乐会虽然赞赏有加,但是牧场主人麦克斯‧耶斯格(Max Yasgur)最终决定不再出租牧场。他于1973年去世之后,他的儿子继续经营他的本行。

也正是由于他曾经出租牧场给音乐节,在当地造成了太多非议,后果是同年十一月的伯利恒政府选举中,整届官员败选。

音乐节实在玩得太猛了,维基百科上的描述是这样的:

参加音乐节的人潮涌入了前往伯利恒的沿途乡镇,造成了严重的交通堵塞。虽然人群将混乱带到了镇上,不过伯利恒镇倒是也一直没有采取什么有力措施。

远在曼哈顿的电台WNEW-FM和其它电视报道都以交通堵塞原因劝导大家不要动身前往音乐节。有人回忆说,当时纽约州的高速公路都因此强迫关闭了。这个说法也被收录进了乌兹达克音乐节的纪录片中。

更严重的是,那些天的偶有阵雨使得路面泥泞难行,音乐会附近也没有设施能够维持卫生和提供基本的需求,这导致数万名音乐会的参加者必须得面对恶劣的天气、缺乏食物和糟糕的卫生环境。

8月17日的早上,纽约州长尼尔森‧洛克菲勒(Nelson Rockefeller)说他在考虑出动一万名纽约州国家警卫队到音乐节维持状况。

(牧场拥有人麦克斯‧耶斯格(Max Yasgur)。)

(当年音乐节现场。)

(这是乌兹达克音乐节最著名的照片,直到今天都在被人广泛使用。)

远远的乌兹达克镇这时候却充分利用了这次演出的风头,趁势把镇子做成“圣地”。近十几年来伯利恒也开始醒悟,纷纷搞起纪念行动。先是“伯利恒艺术中心”于2006年开幕,该中心早于1997年就买下了原演唱会舞台周边的5.7平方公里的土地,其下属“乌兹达克音乐节博物馆”也于2008年开幕,馆中展示了有关的音乐节的纪录片、互动装置乃至文献看板。

博物馆距离纪念纪念石碑很近,也可说是两地相连,只不过由于地面广大,没车的话长途跋涉强度吃劲。

我也去了这个博物馆,里面设施完备,可惜正要买票进入的时候,整个楼内的电力突然中断。面对着不知什么时候才能来电的等候,我没能坚持,因此和博物馆馆藏缘铿一面。

好在我于停电之前在博物馆礼品商店买到一个音乐节纪念杯,红红的通身,好看。

(乌兹达克音乐节博物馆正门。)

(我买到的音乐会红通通纪念杯子。)

这里还弥漫着当年音乐会时盛行的“世界大同”之气,当我的车停在一处可疑地点我只好就问博物馆工作人员是不是停放得当,对方告诉我,“在这里,原则上随便你停在哪里都不会得到罚单”。

音乐会那时候也是,听乌兹达克镇上的人说,当时人们推倒了围起来要收票的篱笆,世界就此没有了屏障,四十万人就这样博爱地过了四天。

再后来,音乐会这事很快被聪慧的艺术商人们一眼洞穿,每到各种周年,这里都会大肆庆祝,各种赞助亮瞎双眼。

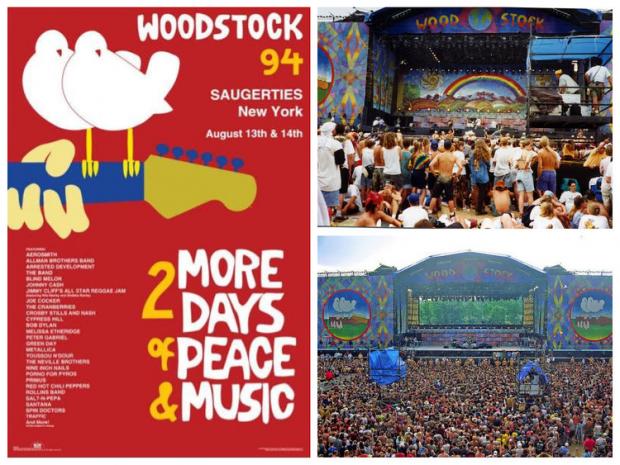

纵观整个乌兹达克音乐会各种周年的大型同名庆祝活动,1979、1989、1994、1999、2009诸年都有举办,下一次,就在2019年的八月。

(乌兹达克音乐节博物馆外景和内景。)

写到此处,我看到自己二十五年前就写过的乌兹达克1994年举办的二十五周年音乐会会外花絮,当时的我已经搬去洛杉矶。

几乎每年的某几个月份里,老张头(说的就是张红年)总呱噪说是乌兹达克的回顾音乐会就要开了,可等来等去每次都只是以讹传讹。那几年里我巴望这一盛会的召开就像巴望着一个新的星系被人类发现,我知道这种辗转于艺术、动作和思想之间的盛会我如果能赶得上,必将终生荣幸。

后来老张头说他也极怕有可能前来乌兹达克发泄的这些人的,他说他怕这些人张狂起来会烧了他的房子要了他的老命,我就曾多次要求届时权充他的“看门老头”。

我是在1994年5月份左右离开纽约的,8月上旬的一天里忽然就看到洛杉矶的电视新闻中说是为庆祝1969年的乌兹达克音乐会举行25周年,人们将于8月12日举行第二届名为“乌兹达克·1994”的音乐会。

看到这则新闻时,我正抱着我家二猫之一从厨房走向卧室,一时间毫无准备人竟呆愣在电视机旁。当时我已开始在洛杉矶筹办一张报纸,一切工作都在进行之中。而且那时我每周都需猛上有关报纸排版的电脑新软件应用课,课课相连环环相扣,人一走茶全凉。

事实上,这个夏天我手里是有几张因曾猛烈使用信用卡而得到的美国境内免费往返机票的,面对新装修好的办公室、电脑课和免费机票我只才犹豫了片刻,12日就到了。

那几天,老张头果然溜走了,给他拨去的电话永远是无人接听。早闻听在那几个月里他准备回大陆,不想恰好就是排在这几天,不知是不是他居心走避。

这里面提到的这张“报纸”,就是后来洛杉矶人极为熟悉的《美洲文汇周刊》。

(1994年音乐节二十五周年庆演出。)

马上,2019年的8月16至18日,乌兹达克音乐节五十周年演唱会将在我驱车直奔而往的那片草地举行,只可惜这新时代的新狂欢我又不能去了,我反复算过很多遍自己那些天的日程,终因挪动不利,空留遗憾。

你可能不相信,连张红年自己此生都还没去过演唱会原址,多年来他给出的原因都说是因为“地址不明”。

路易斯去过,并爱清点当年人事如数家珍。

(和张红年二十年后再见他必九十二岁。)

临到离开乌兹达克时和张红年相约再见,同祝笔力不辍、深情不减。只是以我二十年才来一次的频率,下次再来他应九十有二,我必忝列“老妪”之林。

从纽约开车一路向北,感激乌兹达克伫立原地审视我的长成和变老,唯有见一次少一次的彼此看见刹那永恒。

简而言之,跟旧城与故人,相约不死。

我目睹我这来去乌兹达克的二十年凌空炸响,却又旋即落地无声。

(和张红年相约不死。)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号