【上文链接】

终于轮到必须动笔写出最后一夜我们在乞力马扎罗山上到底发生过什么的时候了,此时此刻我正在洛杉矶天色将明的早晨独坐,知道这个段落迟早必到。

这一夜枝蔓很多,理顺不易。

其实我几次想把我们正向导Solomon的来龙去脉先行交代一下,因为这一根源所在给我的触动醍醐灌顶。

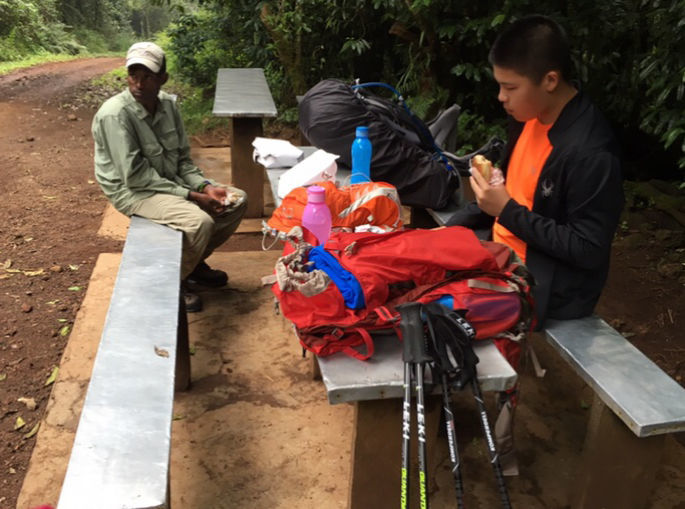

仔细回想,枝蔓的建立大部分要从我们进入乞力马扎罗Marangu路线之后的第一次休息开始说起。你一定记得,那时我们都还置身乞力的热带雨林部分。在这一次短短的休息过程中,Solomon忽然告诉我他自身来路的两个出人意料的着重点:一是他在荣升向导之前当过10年挑夫;二则是,他是一位马赛人。

(我们进山后的第一次休息。)

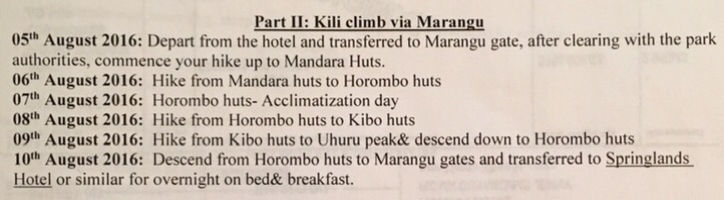

(ZARA公司为我们列出的登山行程表。)

先说第一个,它关联着当地挑夫的境遇怎样将我的注视,一夕攫取。

“挑夫”一职在乞力马扎罗山界工种内被公认排名垫底,职责是把客人交托的私人物品和团队在山上所需所有物资搬运上山。由于技术含量低,虽然人数庞大,却是团队中酬劳最少的人群。

至于他们的酬劳到底是多少?我将在本文中段某个节点出其不意解答。

走Marangu路线,因为沿途住宿木屋,因此在挑夫配备上人员要求相对为少。你已经知道我们此行依照当地政府要求每人必须配备两名挑夫,我和小欧总共雇佣四名挑夫(后来知道其中一名挑夫是由侍者李奥纳多兼任)随行。

(挑夫们正走过休息着的小欧。)

我们的协作团队比我们走得要快很多,这既合乎体力逻辑也符合团队安排,通常他们要先到前方营地帮我们打点炊事等等,因此在后来道路合并的路程中,他们一定从我们身边走过很多回,我们却毫无觉察。

实话说,整个团队的人除了侍者李奥纳多和正副向导,我和小欧几乎是在最后惜别时分才一一见全。

这里面有点玄学味道,他们随我们而来,我们却不曾目睹他们的存在。

前文说过,上乞力马扎罗,按照规定,每位登山客人只能交给挑夫20公斤的行李携带上山,这等于40多磅的重量,其实很重。

这也意味着挑夫们要把你这40多磅的东西拎上山再拎下山,因为携带不便,很多挑夫会把客人的行李顶在头顶,这让我一直担忧他们颈部的承受极限。

在一般理解上,挑夫大多没什么文化,需要的只是体力和对高海拔耐受。我后来才知道他们是要和向导们搞好关系的,这样向导接到客人的时候才会叫上相熟的挑夫组队上山。

从这个意义上说,向导们根本就是挑夫们的衣食父母,同样的人伦关系也可以用在向导与厨师和侍者身上。

(工作着的挑夫群像。)

相信你还记得本系列文字在第一集中我曾怎样描述当我第一次看见挑夫的时刻,那是在Springland酒店门口见到挑夫们在排队争取工作位置,那个场面其实也证明在山下平原,挑夫这活怎么都还算是“肥差”。

这也是我一直强调的当地所谓“靠山吃山”。

在ZARA公司,每个月的各向导接团明细都会张贴在我所见到的招工窗口墙上,挑夫可以根据自己与向导的熟悉程度揣摩是否能够得到工作。

(Springland酒店外等候挑夫职位的人们。)

(酒店门房的招工窗口,张贴着写满向导名字和带团日期的公告。)

对那些毫无关系网的挑夫们,就只有期待能够等到一个庞大的登山团队的到来,这样就会有大量挑夫需求,他们才有可能被招募。

在我们后续登山的历程中,我慢慢才知道我所接触过的向导,所有都是从挑夫演变而来,Solomon当过10年挑夫,Life当过7年,Yesse当过5年。

仔细想想,从挑夫起步很符合熟悉地理和适应海拔的需要,而且似乎也能从向导们曾当挑夫年头的多寡看出此人资质。

从挑夫晋升向导需要接受当地向导学校培训,并获颁发执照,据知乞力马扎罗山严禁无执照向导上岗。

这时候让我来告诉你吧,乞力挑夫的工作酬劳是每天4美金。

你没听错,4美金。

每天,不是每小时。

(挑夫们会被巴士接上直奔乞力山脚。)

说回到我们“第一次休息”时,Solomon对我说起的第二个震惊点是,他是马赛人。

我之所以知道马赛人是因为我对异国人文兴趣不小,在以前读过的非洲介绍中见到过专门详记马赛人的章回,他们被说成可以和野兽共同生存的特殊人种。

但我真正见到马赛人,是于这次刚到非洲我先去了塞伦盖提草原游走,一路上持续听到我们的司机兼向导辛巴指着不时出现在路边驼满杂物的土著毛驴说是“马赛吉普”,他的口气和神情的颇带不屑,让我印象良深。

他在这么说到第三次的时候,我忽然想起我其实是知道这个非裔族群的。这感觉很微妙,犹如在黑暗中被人搞了一次记忆抽签。

(马赛人和“马赛吉普”。)

此后,不知道有多少次,当我们的车在空旷的非洲大地上奔驰,路边会偶见体型瘦高、颧骨突出的赤脚黑人向着我们车行相反的方向独行。

他们大多披一件颜色艳丽、样式简单的布片,手执长棍径直向前,心无旁骛。

遇到这些独行黑人时往往是在我们的车已经开过无人草原半个小时或者更长时间之后,在这样的节点遇到逆向而来、似有目标的独行者,就很诧异他们要去哪里?要去干嘛?

辛巴在多数情况下直接点明,“马赛人,要去买东西”。

那个时节酷热当令,我周身汗湿的衣衫昭示了气温的非人,在这样的煎熬中遇到马赛人逆向独走,实在不解。每到这时,辛巴总是轻描淡写一语带过,“他们多大的苦都能吃,因为他们是马赛人”。

资料上说:“马赛人(Maasai)是东部非洲现在依然活跃的最著名的游牧民族,人口将近90万,主要活动范围在肯尼亚南部及坦桑尼亚北部,終年成群地流動放牧,食物都是來自牲畜的肉、血(牛只会被固定放血)和奶。”

(于狂野独行的马赛人。)

辛巴告诉我们,马赛人吃的肉是直接从野兽身上割下来带血红肉,而喝奶也是就着牛羊的乳头直接喝。这个民族还崇尚直接喝牛血,认为这样可以更好地补充体力,喝法是从牛脖子上直接破口取血大口吞下。

辛巴一边说一边摇头,黑人之间也存在泾渭分明的等级界限。

坦桑尼亚约40%的国土都被野生动物保护区和国家公园所占据,拥有16个国家公园、29个野生动物保护区。辛巴告诉我:“国家公园只准许野兽居住,而保护区是人和兽可以混居的地方。”

而在“保护区”与兽同住的,只有马赛人。

(能和野兽混居的马赛人。)

马赛人的生存相当赫然,在我们从只有兽居的塞伦盖提国家公园出来直接拐进人兽混住的保护区,视野中马上开始出现衣饰简单的他们。

他们衣服的颜色在草色上很跳脱,结伴出现时身前身后多跟随着排列成队的温驯家畜。

在保护区开着敞篷吉普,除了聚集在特定地点吃饭,我们还是不能下车行走。这么说吧,不论是在国家公园还是保护区,我们都还处于北京八达岭野生动物园那幕某女一下车就出事的氛围中,可我们却活生生眼见马赛人在车外处处自如,带着自己的家畜漫行四野。

(马赛人行走偏好拎着根棍子。)

记得曾经看到过草原狮子见到马赛人之后畏缩和走避的纪录片,马赛人甚至会等到狮子抓到大型动物之后直接拎着棍子走向正在撕咬分赃的狮群,众狮立即四散,任由马赛人拿走它们的战利品。通常马赛人会拿走最好部位的肉,把差一点的肉和骨头留给狮子。

在草原上,稍早些年,马赛的男孩子16岁的成年作品就是独自去杀死一头狮子。

那么,马赛人才是非洲红土的万灵之首。

也因此在车上看草原、看狮子、看马赛人,根本就是坦桑尼亚草原大一统的系列观赏。看穿了这点之后,也连带看穿了保护区的所谓“可以住人",为什么住的只是马赛人。

我曾经问过辛巴,"如果让你跟一个马赛女人结婚,则如何?"

他顿也未顿,断然说“No”。

(和向导兼司机辛巴(左二)合影留念。)

这时候,你该知道当听说Solomon是位马赛人时,我内心的巨大震惊了吧?

Solomom瘦高,31岁,未婚,标准的所谓“80后”,父母仍是游牧着的马赛人,也就是说他出身于纯天然、未经改良的传统马赛家庭。多年来坦桑尼亚政府向马赛人推行了不再游牧的定居措施,但还是有不少马赛人并不听从,依旧跟着家畜藐视国界随处安身。

Solomon是家中老大,下面还有两个弟弟和一个妹妹,弟妹都已随父母游牧离开,孤身留在原地的他独自完成了自己的职业梦想。他说他只知道家人目前人在赞比亚东部一带。“他们再也不会回到这里,只会偶尔过来看看老朋友”。

他说之所以自己不跟着游牧,是因为从小他就为自己选择了接受教育这条路,“我庆幸自己当年是这么选择的”。

我脑中浮现着Solomon在五、六岁时是怎么为自己选择前路的,勾选“接受教育”这个人生走向对稚龄儿童而言,该是多么超乎寻常?

(马赛的孩子们。)

Solomon告诉我,他身边所有黑人男青年的终极志向都是去当一名高山向导或者草原向导,因为这是这里最体面而且挣钱最多的行业。按照这个思路,Solomon作为一个马赛人能跻身向导其中,简直光宗耀祖。

巧的是,我们这次遇到的前后几位乞力向导,全部31岁,Life和Yesse已经结婚,各有一个女儿,只有Solomon“待字闺中”。曾经也问过他将来会和马赛女孩结婚吗?他低头说“不”。

他说跟马赛女人结婚,要送一头牛给女方家,而跟镇上普通黑人女孩结婚只要给200美金彩礼钱。算起来一头牛的当地价格一般在500美金,差额不小。

(山路上的Solomon。)

在乞力马扎罗当向导需要执照也需要语言,原则上向导可以去学任何一种语言,学完后考试通过考试就可以带所学语种的攀登团。Moshi镇乃至邻近大城阿鲁沙有着各语种培训学校,一般价格是500块美金上18个月的语言课程(中间可间断)。

也就是说,黑人向导们要在18个月里面学会一个语种,这可真是留给绝顶聪明人的学习时长。记得当年在国内,我不知学了多少年的英文,却始终停留在"许国璋第一册"上。

至少是Life和Solomon告诉过我,他们下面想学的语种都是中文,“因为我们发现,几乎所有来乞力登山的中国人都不会英文,因此学好中文能多一点带客人的机会。”

(小欧和Solomon。)

当乞力向导,带团的时候每天工资是10多美金,据知ZARA的向导拿到的比其它公司同业多一些,15块一天。

我还真不知该如何评价这个薪资数字。

Moshi镇乃至阿鲁沙的物价都不便宜,记得还在草原上的时候,我曾经问过辛巴,他的两个稚龄子女平时是不是很爱看电视《狮子王》?因为那里面的小狮子就叫“辛巴”,哪知辛巴告诉我他家里根本没有电。

为了验证不是因为我的听错而误会,我曾反复跟他核实:“你是说你自己家里没有电力?”

我实在狐疑,“那你怎么给手机充电”?

他说,租房可以去租有电的房子,但价格要翻高几乎一倍,他平时给手机充电都是去市里单独花钱,一次五 毛美金。

这可是2016年的世界,这里80后的生活怎么一直还停留在清朝?在非洲,坦桑尼亚绝不是最穷的国家,也历经中国的援助多年,怎么连电力这种基本民生问题都还如此不堪?

五 毛美金充电一次,比照挑夫们每天4块钱的工资,也还是天价。间接或者直接地因为这个原因,我后来发现向导们用的都是很古早的翻盖手机。辛巴的手机当然也是这种,接听屏幕已经破损,爆裂的玻璃生出一个尖角,直让人怀疑他在接听电话时会不会被刺伤耳朵。

我当然马上洞见他们一定也没电脑,连电都没有还扯什么电脑?可我知道他们每人却都有自己的脸书账号,连通四海翻腾。

这可真时空错乱友邦惊诧。

(在途中为我们调整登山杖的Solomon。)

在山上的日子里,我时常陷入自设的层层乱想当中,眼前这些坦桑尼亚80后青年完全有着双面人生,一面是每天见识着热衷极限运动的富綽登山群体,另面是日出而作日落而息的自身无电生涯。回顾美国80后那些精彩绝伦的派对,乃至由高薪撑起的各种意气风发,每想到这里,我就会为黑青年们感叹生而不公。

这时候仔细再看Solomon,他毫无亲人在侧的消瘦身影,让我心碎。

(美国青年人的夜生活中,电算个什么?)

Solomon寡言,作为一队之首其实需要具备一呼百应令行禁止的特质,很多时候我知道应该颁布全队下一步动作了,却见他依旧木然无语。在营地每次吃饭,他一般会坐在我的右侧,我看见他的左脸咬肌紧绷,陷入一轮又一轮的缄默。

想一想马赛人的来龙去脉和他身为马赛人在整个乞力登山世界中卷入的倾轧,更能体会他的不易。这是一个必须勤于关系兼八面玲珑的残酷市场,出身马赛是的Solomon简直身无长物,不被歧视就已经不错。

不知道我多少次都在痛惜地想,他孤独一人,从五、六岁开始究竟是怎样独自熬过关关隘口?山中的一路上也见到若干他的朋友,这些山里朋友平时难得相聚,即便是同一公司的向导也会因为带团时间的不同而彼此常年时空错位,注意到Solomin的那些好友分明也都是马赛面容,消瘦、颧骨突出、眼神温良。

那这世界到走到哪里也都需分清级别,囿于俗成。这么想,很心痛。

(小欧和Solomon前往第一营地途中。)

登山行内上至向导下至挑夫,在差强人意的薪水之外,小费收入为另一项重要贴补。

在乞力世界里,我事先得到的忠告是千万不要被小费纸面之"小"字迷惑住,这是一笔庞大的支出。因为所有协作人员都是按天计算小费,付任何人的小费一下子就是六天,累加起来其实很“大”。

所有问到过的坦桑尼亚向导都会告诉我,在小费事宜上各国客人出手大相径庭。笼统地说,美国客人最为大方,其次是北欧和日本人,而排在出手最差榜首的是德国人或英国人。

乞力的向导们把给小费小气的人描述成“difficult”或者“not easy”,偏偏攀登客人中德国人最多,不知道跟这山最早是由德国人发现的有没有关系。

(小欧和Solomon前往第三营地途中。)

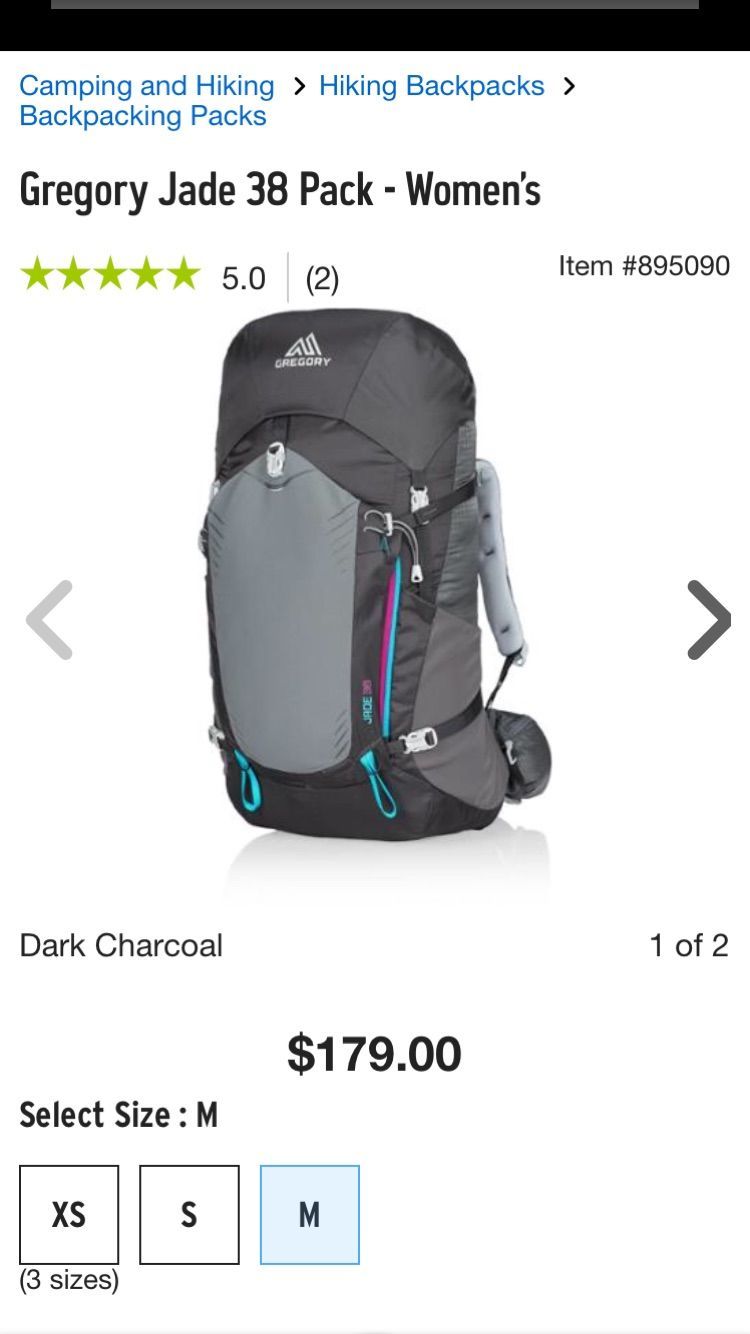

也是在刚刚说到的第一次午餐时分,我讶异于Solomon的登山背包竟然与小欧同个品牌,须知这一Gregory是很专业的登山大牌,即便小欧所背38L的阳春背包都要价将近180美金。Solomon的那个比小欧的大些,还专业地带着可吸水袋,猜想价格少说也上探200美金。

Solomon告诉我,背包是两周前他的一位美国客人赠送给他的,因为他带那位客人成功登了顶。

Solomon和辛巴都告诉过我,无论在草原还是在高山,向导们一旦相遇,彼此最为关注的是,“你带的是哪国客人”?

(小欧Gregoey背包价格不菲。)

(Solomon的背包装有吸水水袋。)

至于中国人,据我沿山而看,所见不多。除了前面遇到的那位于山顶独过30岁生日的深圳雅痞皮元,再就是我们在Kibo Hut营地听到的七嘴八舌台湾国语,后来知道他们是由17位台湾中年人组成的登山团队。

这就是我在这六天当中看到的所有登山华裔。

皮元在临行前夜给了我们极为有用的第一手资料,那时候他刚从乞力顶峰下来,脸的下半部分被轻度晒伤,看上去有些异端邪说里才会出现的小小狰狞,我们直到今天都在互通有无。

Life说中国人给的小费也不错,我追问他“你确定吗”?因为我很明白国内有着不付小费的社会氛围。Life转头看着我说:“那要看你把台湾人算不算中国人?”

我的天,这是个快70年都无法解答的外交大问,让我在碎石滚滚的乞力山中给予回答,也是要醉。

(皮元告别我们之后登顶了珠峰。)

把枝蔓这么细致地修剪下来,我磨磨蹭蹭还是该讲到我们的登顶之夜。

我颇为畏惧提到这一夜,怕的是引起追忆之中的惊涛骇浪,此时此刻拖无所拖。

这一夜,11点整,李奥纳多带着明亮的双眸准时来叫“妈妈”,那可真是最为困顿难受的要命关节。

迷迷糊糊摸索着穿戴好洋葱般层层衣裤,披挂起躺下之前就整理好的背包和紧要无比的头灯,我和小欧无言出门。

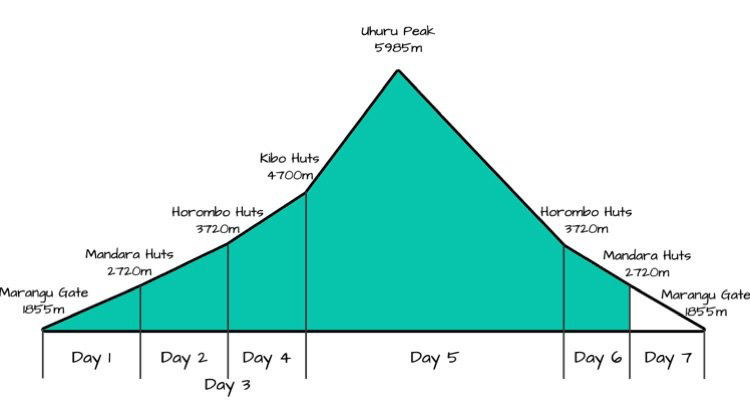

(这时的我们正式进入攀登的第五天。)

睡前我们在把最终那顿饭吃完之后Solomon告诉我,登顶之际他不带任何背包,如果我们的背包背不动随时可以让他帮忙。

我在心里摇了摇头,告诫自己千万别。

副向导Life告诉我,他会背上一保温瓶热茶,在路途中我们喝了会缓解高原反应。

这时遇见早已等在屋外窄小走廊中的正副向导,恍惚中看到Solomon仅穿了三层防雨绸之类的防风薄外套,他连人带衣瘦瘦的身影和我们的臃肿形成反差。

四人碰头,即刻出发。

这时候,屋内的其它登山人依旧睡中安详。

(后来我在白天看到的Kibo峰地面如此模样。)

我们出发的这个时刻,乞力马扎罗是有雪的,虽非漫天飞絮,却见遍地银光。我和小欧忍住困意跟着向导们走出Kibo Hut营地木质小门迈出还不到100步,只听Solomon不疾不徐地跟我们说了一声,“开始”。

我心一震。

我的乞力冲顶之战,就此开始。

Solomon把脚步放慢,每前行一步都会刻意把脚跟稍转,使得我们的“开始”,有了庄重。

夜色极黑,天上诸星清晰莫名,让我沐浴到脸旁空气的透亮。我内心困倦而激动,脚下的路历经千辛万苦,终于进入这一夜实质。

黑暗中,我们四人秉持一贯队形,依次是Solomon、小欧、我和Life。黑暗中,我们的头灯闪耀着莫测之光,没有预期没有前兆。

怎样的结果,就都来吧。

这一夜,是我拍照最少的时段,在被极度疲劳摧残的同时也因为全身着装过厚而挪移不便。天黑异常,四野无人,我和小欧严格按照向导的登顶要求而装备,每人甚至各戴了厚薄两副手套。

临离开Kibo营地时,小欧说自己暂时不算很冷,就把他的Columbia牌高新科技冲锋衣放在我们所带的唯一背包中。这件暗橙色的加厚上装小欧除买时试穿过一次之外,再未上身。

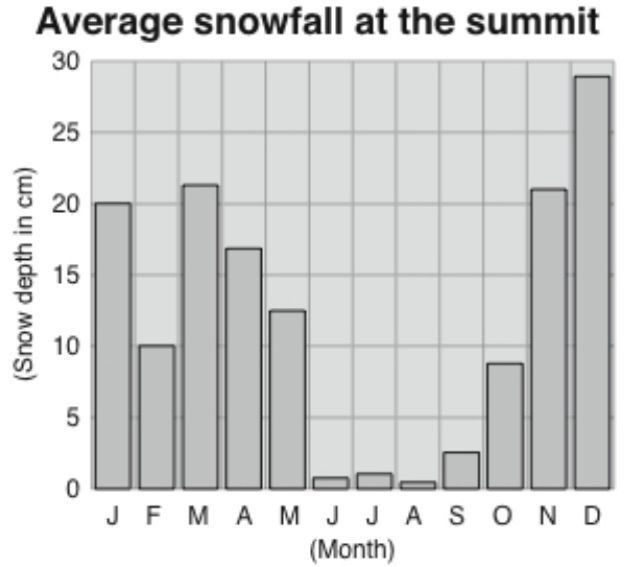

(乞力山顶的全年冰雪概况,可以看到六、七、八三个月,雪况最为贫瘠。)

应该这么归纳才能准确地说清我跌宕起伏的“开始”思绪,才一上路我的所有不安倏然褪色,我低着头,看着自己头灯映照下小小的一圈光亮照在小欧的后脚跟上,此一方渺小洁白,是我被确认了的前路。此时的我高度压制着自己最初的害怕,亦步亦趋地默默等候传说中的呕吐、梦游、眩晕乃至会做出错误决定的躲无所躲。

我的恐惧原因极多,看到过的众多山难事故中,让我最久久无话的是关于一位美国女性弗朗西斯的,她最终被无力救援的人们留在珠峰上,慢慢死亡。

40岁的美国科罗拉多州人弗朗西斯.阿森蒂夫(Francys Yarbro Distefano-Arsentiev)于1998年5月某日登顶珠峰,成为世界上第一个不带辅助氧气登顶珠峰的美国女性。遗憾在下山途中,她因为缺氧虚脱倒在顶峰以下244米处的地方。

她是和俄罗斯籍丈夫一起登顶的,丈夫在营救她的过程中先是离奇地与她失散先行下山,之后听说弗朗西斯还在山上则又不顾一切地重返顶峰找她。自此,这丈夫从人间永远消失。他被专家怀疑可能滑下了陡峭的冰架,丧生于珠峰下面的未知沟壑中。

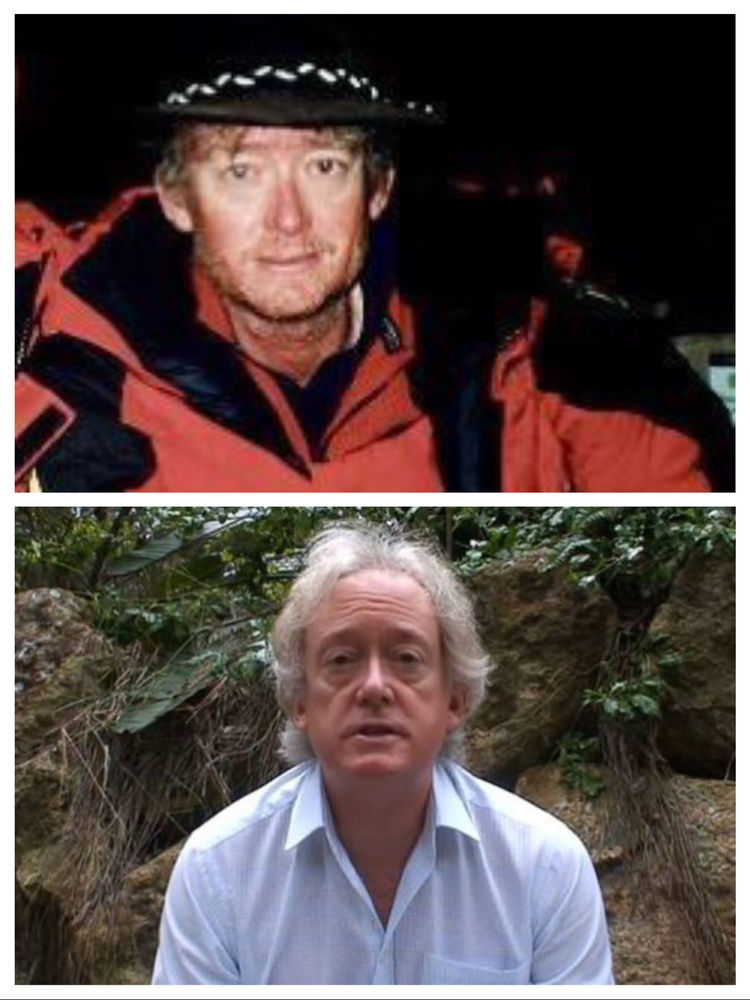

(弗朗西斯和她的俄罗斯裔丈夫。)

据见到过弗朗西斯生前最后时光的人们说,死亡前向她曾向很多路过的登山人哀求:“请不要扔下我。”

但在珠峰这种超级高山出事,能被救援的几率几乎为零。在她生前发现了她的南非登山高人伊凡.沃达尔(Ian Woodall)由于没有将她活着救下山,多年来遭到登山业内排山倒海的谴责。

当时,生于英国的沃达尔正带着他的登山小组试图登顶,正好路过了弗朗西丝身边。那时弗朗西丝仍未死亡,沃达尔也曾试图救她,然而在零下30摄氏度的低温环境中,他们知道自己不可能将弗朗西丝活着救下山。但就此放弃弗朗西丝自己继续登顶,他们也做不到,于是他们转身下山到基地去“搬救兵”。

但沃达尔心里明白,处于当时状态的弗朗西丝是不可能活着等到救兵的,将她独自留下的行为如同让她等死。

(当年的和60岁的南非登山领队沃达尔。)

而很多登山人也心知肚明,即便到不了死亡的程度,在高寒的山顶被冻伤的残疾危险也很真实残酷。可怕的是在登山当时,很多人在器官冻僵之后没有意识到自己的冻伤有多严重。一般而言,这些严重冻伤会发生在人体的肢端末梢,最多的是手脚,也有人竟然会是鼻子,因此,冻伤导致截肢或者失去鼻子的登山人数不胜数。

(冻伤之后已经无可救药的鼻子和双手。)

(中国登山名人夏伯渝,1975年和登山队尝试登顶时遇到了大暴风雪,因冻伤失去了双脚。后因罹患淋巴瘤进行了小腿截肢。)

第二天早晨,当另一组登山队再次经过弗朗西丝身边时,她已停止了呼吸。即便将她失去生命的尸体抬下珠峰北坡,仍是极为危险的事,因为北坡山势陡峭、岩石松动,状况很不稳定。

死后长达9年的时间里,弗朗西斯的遗体仍然留在她失去呼吸的地方,成了后来登山者的醒目“路标”。9年之后,饱受内心折磨的沃达尔重返珠峰,将弗朗西丝的遗体进行最大程度“埋葬”,让她获得了一些应有的尊严。

(弗朗西斯未经掩埋的遗体。)

这段往事中让我痛彻心扉的是弗朗西斯和她的俄罗斯裔丈夫均为国际极具名气的登山高人,分别代表着俄罗斯男子和美国女子的最高登山水平,两人相遇时虽然都是第二次婚姻,却被誉为登山界的"罗密欧与朱丽叶"。

所幸在弗朗西斯临死前,根据她丈夫遗留的冰镐位置判断,他们见过面。

山的伟岸,从来严峻。

(被沃达尔“掩埋”之后的弗朗西斯遗体。)

忽然想起海明威《乞力马扎罗的雪》开头的几句:“乞力马扎罗是一座海拔19710英尺的常年积雪高山,据说它是非洲最高的一座山,西高峰之名翻译过来意思为‘上帝的殿堂’。在西高峰的附近有一具豹子已经被风干冻僵的尸体,豹子到如此高寒的地方来寻找什么,没有人做出过解释。”

这么读着,字里行间美丽与狰狞兼容并蓄。

或是畏缩或是纵情。

山不说透。

(未完待续,还有最后一章乃乞力之七。不日发布。)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号