阅读:0

听报道

得知中国爱乐乐团低音提琴手马少颖病逝的消息特别突然,是另位发小毫无预警地转来马少颖弟弟类似讣告一般的简单留言,我才知道,这位伴我一路长大的老兄,自此烟逝。

他大我不少,一进入印象,就是少年。我和他弟弟小马却是黏黏连连地一直分在同个班级,从北京西直门内第二小学直到阜城门外第二小学,历经两个“二小”。我不确定和小马有没有初中同班,因为他父亲很早就调去福建,担任当时的福建军区报纸头目。

我一度还和小马被传成男女朋友,虽然他的个头一直都跟我肩膀平齐。我们是无聊小学生一见到你就大叫对方名字的那种瓜熟蒂落般坐实的“关系”,那些年大家都闲得发慌,这种乌七八糟的私授乱点,简直刺激得能排兴高采烈的第一顺位。

(发小马少颖。)

我能记起和他的最早渊源,是我们共同住进了总政西直门大院,两家挨得极近,如果面向我家家门,左邻是后来的诗人顾城家,右邻,就是马家。

我们当时所住的西直门楼宇卖相陈旧,精准地址为“西直门内大街172号”,并有个很能标记时代的名字,叫做“苏联专家招待所”。现在把这个地址拿去搜索,结果竟是“西直门宾馆”这一毫无创意的去处,并限定只接待“内宾”。

我家和马家全部临街,窗户外面就是北京所谓“第一线有轨电车”。这个“第一”极为忙碌,带着通天双辫循规蹈矩地来回穿梭。入夜之后,我常在自家天花板上,看到窗外电车转轨时擦出的霹雳电光。

那时,“招待所”中各户统一布局和家具,枯燥得了无情趣。有一次我发现我家与马家一墙之隔的厕所某处有一个现在想来应是电源插座产生的连通小孔,我在我家把小孔捅开,可以看到马家一众穿梭来去。

那时候已是少年的马少颖不常理我,倒是小马对这事也觉得新奇,我们两人接连好几天各自镇守小孔两侧,嘶嚎对吼。

后来,小孔被不知哪家大人堵上了,这让我们因为小孔好不容易有了的淡彩人生,再次黑白。

(如今锃光瓦亮的“西直门宾馆”。)

70年代初,西直门全院整个搬迁至几站地远的阜成门外大街原来的军械部大院。估计我们一走,我和马少颖这“故居”就被推倒重盖了。当年的“招待所”位置,现在有着上等假牙般闪闪发亮的一幢建筑,假装气宇轩昂。

我当年苦心开掘可连通马家的神秘小孔,必也随之归西。

楼之不存,孔将焉附?

官宣说,西直门宾馆于1986年8月面世,隶属总政直属工作部,经常接待“两会”代表。2016年,总政被撤销,宾馆转隶中央军委机关事务管理总局。

(晚年的马家老爸。)

这一次书写,听到我们“遗留”在南京军区的发小栾晓明律师说,马家当年在南京军区三牌楼营房也住过多年,栾父当年常和马父一起评球。记得我父亲也是从南京军区方面调职北京,那和马家的渊源比“招待所”小孔时代,大概率更为深远。

栾晓明当年没有举家随父入京,一直留在南京直到其父调任上海《解放日报》头目位置,才从南京直接去了上海康平路,这导致此栾一旦开口,口齿中听得出一点点“苏北”来历。

这一次书写,也找到马少颖弟弟小马的电话,想着或许能问出更多有关马少颖的生平细节。哪知刚开了个头,就被他以一句“祝你万事顺意身体康健”,给不软不硬地堵了回来。

这算哪门子绯闻男友?

(2012年的马少颖父母。)

马家父亲远调福建之后,小马随爸妈也一起走了,马少颖被分到一间院内小房独自留在了北京。记得他们全家都走之后,有一次我去他的住处跟他遗憾,“全家就留下你一人”。

那时候我年纪尚小,想象不出离开父母的生活该是怎样的生活。马少颖当时冲我诡秘一笑,夸张地咽了一下口水。

那时他已在广播文工团工作了,这么想来,院里给他这一间房,应该是当年“统产统销”年代最自然的安排。

他的所住很小,是拆分了一个四房单元之后的其中一房,厨厕需要共用。但这在当时的北京,已然了得。

他的小房有过挪位,先是在军人楼内,也就是位于我家前面一栋楼,后搬去了非军人职工宿舍。据院内“留守”的老小孩们回忆说,一度他还养了一只小白狗。

这次听说他曾在小房里结婚,却和时任夫人关系不睦。住得离他家较近的发小回忆说,在我看来绝不食人间烟火的他,家里三不五时竟会爆出反目之声。

诧异。

(我和马少颖共住多年的阜外大院。)

念他的名字,北京话多会吞掉中间的“少”字,再把“马”字稍做儿化,三声变为二声,成了“麻二影”。而我母亲满口江浙腔调,常年把他叫做“马骚音”。

在我们大院,虽然聚集了全中国当时最好的军内写手乃至作家,但那一代军人乃至军官夫人多半经由战争而来,娴熟枪杆子和印把子,距离音乐的软糯哼唧,有些跨度。

而我们这帮子军人后代虽或庄或谐,却因为平素闲在,一窝蜂地全体或音乐或美术,至少这都是“提升逼格”的最好标签。在这个界面上,我们大多数的“武夫”家庭给不了太多帮助,一切全凭个人造化。那么,早早“专业”的马少颖横空出世,煞是扎眼。

他日常不太搭理院内众生,属于鹤立鸡群的存在,境界和品味的孤掌难鸣应是根本原因。他考入广播文工团我记得是因为“吹笛子”,并猜想他最早应该是考进了团里的民乐队。

如今我们院很多老小孩们都说他是“吹长笛的”,我却根本不信这人能在他那个年代的北京买到长笛。

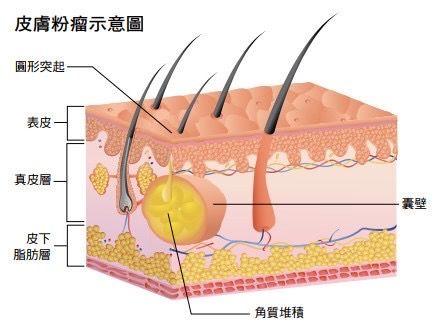

没过多少年,他很快告诉我,自己嘴上长了一个“粉瘤”,已经改行拉低音提琴了。

我之所以能把“粉瘤”二字记到今天,因为这种病,是生在了他的身上。

(去查“粉瘤”究竟,还是写此文的时辰。)

相比而言,我的胞兄陈大哥与马少颖曾过从甚密,比较二人的品行秉性,一样的淡泊不屑,还真是一种天成。

那时候,我们院子里还有着北京城里极为罕见的菜园,面积很大,怎么也有大半个都市街区之长,内中种满各式还没成熟就必被揪光的杂色果蔬。

这一次,陈大哥有些慢热,沉寂了两天之后忽然给我写来如下回忆:

和马少颖交往都是我们20来岁时候的事了,尽管30多年没见,但这几天时常想起,蛮伤感的,慢慢出现了一些记忆碎片。

当年由于失眠,他经常半夜在院里围着菜园独自散步,偶尔遇见,我便会陪他一起走走。他会认认真真给你讲解穆索尔斯基《图画展览会》的每一个小节,而后又声情并茂给你描述德彪西的狗血爱情。

他就这样一圈一圈的转,一圈一圈的讲。说实在话,我的很多音乐知识启蒙都来自于和他的散步。

记得有一次去他小屋,看见他在给自己做晚饭,一锅清水一把挂面,然后倒上酱油呼噜呼噜吃了起来。他告诉我,自己爱上团里一个拉琴女孩,正在给她写一首音乐肖像,然后陶醉地哼起旋律,嘴角挂着半截面条,筷子上下翻舞,哼过一小段后呼噜几口面又是一小段。

可我记得,上一次他告诉我他爱上的是团里的报幕员,每天会躲在砖堆后面看她进出食堂,说时也是一脸陶醉。

(大院内室外走廊都带有时代特征。)

那年头马少颖也再三告诉过我,“交响乐是有学问的”。遗憾当年我看他半天,觉得有点假装。后来我也长全羽翼、深谙浸淫,时常想起他的如此忠告,就很服帖。

我在娴熟五线谱之后,也曾经写过零星曲子,那时候的青少年有的是精力触类旁通,后来也是托我哥把这些谱纸带给他看。现在估计,我哥怀揣我的曲子,应该还是在窃案丛生的菜园边完成的大师过目。

(我们院后来修建的食堂大楼。)

马少颖喜欢靓丽女人的“爱好”我也领教过。他为另外一个报幕员做出的“音乐肖像”我至今还能弹出旋律,因为这是我上手练习的第一支钢琴短曲。

他们应该是女方在基建工程兵文工团当舞蹈演员时遇见,文工团解散后她去了长影。老实说,在长影做报幕员我也不很明白报的是哪门子幕,而那前后我刚好有大学实习的机会前往长春,去所谓“长春客车厂”这种钢筋铁骨的地方忍受腻歪到极点的车铣刨磨。

马少颖果真嘱咐我到了长春代为看望他的女友。这女友颇美,确实时任长影报幕员。看来他和“报幕”这职业渊源贼深。

来到长春那个陌生的地方,我挑了一个早上奔赴长影,真的找到了那位如花似玉的美女,并耐受她因为假睫毛找不到了,叨叨念念的一整个下午。

我后来没有告诉马少颖的是,我跟美女提到“马少颖”这个名字的时候,没提防对方愣了好一阵,我估计她当年的追求者简直车载斗量,想都懒得去想。

下午的念叨快完的时候,她最终想起来了似的跟我说,“就是那个黑黜黜拉大贝斯的”?

她算慈悲,没想起是谁之前允许我一直停留在她的周围,跟她分享没有了假睫毛的灾难性后果,“戴和不戴,那可太不一样了”。

直到今天,我时常还能断续看到她的消息,最红时也位于“四线”。或许这些年她早有了无数假睫毛,反正杂志上的她保持着老样子,有些固化。

这也许真的应了陈大哥对马少颖之所归纳:“音乐和爱情似乎是他生活的全部,尽管意境高远却难以面对现实的残酷……”

(如今的大院早已今非昔比。)

后来,院里菜园被改成了花园,有太阳的时候也会成为干休所老干部们的轮椅集散地。我妈比现在年轻点时,还在那里领衔做些稀奇古怪的轻量级运动,她把一个早已过时的重磅录音机拎来拎去,镇日一番番闹腾,扰民到如何地步,我想都不敢去想。

花园依旧是大院的中心,只是少了马家,我在十几年前偕父母去鼓浪屿走动还去过福州他家。我们到得突然,小马当时远在福清,但估计他也没啥意愿专程赶来。

福清这市在美国因有“福清帮”这一特定组织而颇负盛名,我本人也曾多次隔岸撰写福清乃至长乐等号称“偷渡名城”的人员观察,想不到弹指挥间,最熟悉的“绯闻男友”也到了这里安居。

果真那次我们未曾谋面,大抵也就完全错失了余生重逢的所有借口和机会。

刹那流年。

(我院经由菜园改建的花园颇具味道。)

我也是院里孩子少有的去过马少颖在乐团单身宿舍的人,屋子也不算大,但却住了两人。我们去时另位不在,说是“回家去了”。马少颖指着那个空床说,“盛中国他弟盛中新睡这里”。

我在很多文章中写到过我的彼时震撼,那些年我正载沉载浮于小提琴无边的苦海之中,盛中国其人简直是我妈耳提面命的小提琴佛祖。对如我这般文艺屁孩而言,盛姓的崇高,简直就是上天钦点的至上名衔,我这马发小随随便便混迹名人,让我更加仰慕他的前世今生。

(盛中新和他的制琴台案。)

盛中新是盛家最小的弟弟,14岁半就进入广播乐团拉小提琴,并曾在全国青年小提琴比赛中获过第三名。

但他似乎很早就到了美国,而且有些位置偏移,开始为业内人士制作小提琴,每年大约会产出10把专属琴,2000年还获得过美国小提琴协会举办的国际小提琴制作比赛“音色银质奖”。

巧的是多年之后在某个家长学习微信群中,我遇到了盛中新的太太,他们竟然一直也在洛杉矶。隔着群里百人百相,我自然想起了太多年没见的马少颖。

(制琴当中的盛中新。)

曾任北京大钟寺古钟博物馆副馆长的夏明明也是发小,更和马少颖有着相同的单间小屋留住待遇。住得近,他也就知道得更通透些。

马少颖小我们这些老初一的人好几岁,跟我犹如隔代,隔着几届发小打交道火热的不太多,除非走向社会后能偶遇。

我对马少颖的记忆,就是小时候在西直门院内那个不太起眼的男孩,但是后来当我在阜外大街院再成为同楼邻居时(我家在16楼二单元西户),他的容貌开始令我印象深刻。他蓄小泽征尔式长发,黑色且飘逸。他不苟言笑、个头魁武、目光深邃,你问一句他答一句。

我是在1986年搬入院内16号楼的,他住在一单元一层东户四室一卫一厨的北屋,屋内面积只有9平方米,偶尔从房间里会传出大提琴的练琴声。

(专注于古钟研究的发小夏明明。)

2000年,马少颖所在中国广播乐团遭遇解散,“改为”爱乐乐团,其实这正是一次体制整改,原来乐团的所有成员必须重新考试上岗,这在“后大锅饭年代”算是不动声色的刮骨疗毒。

我一点也不担心马少颖,他拉低音提琴虽是改行,但其对音乐的深度理解和与那个圈子的天然浑成,让我不能想象离开了乐团的他,还能怎样生活?

他果真还是考中,成为爱乐一员。

爱乐那些年是很拉风的,这里面既有领衔指挥余隆的光环,也有随改制而来的社会侧目。

(如今早已全是年轻人的中国爱乐乐团。)

忘记了是在哪年我回北京,致电马少颖出来吃饭,彼此虽多年未见却感觉从未分别。我先他而到,一经照面,彼此未语先笑。

我猜都能猜到他这多年,从未稍停爱意追逐。

那时候已经是他考进爱乐之后,问起对新团的感受,他有些抱怨,说是累的时候坐姿偶有松懈,就会被批为“状态不好”。

他说完这话,我们一起再度无言而笑。

他一向寡言,我觉得可以想见他谈恋爱的状态必定似攻还守,“报幕员”事件过去之后,我大致明白了他所谓“谈恋爱”,成与不成还在其次,情愫大抵也只会停留在神往。

(爱乐乐团招考青年乐队都竞争惨烈。)

也是在那一次,我知道他结婚又离婚了。我还没见过就成前任了的那一位,是央视社会新闻部记者。我分析这记者,层次应该合拍,外貌可就真保不齐了。

他后来跟随乐团来洛杉矶演出过至少一次,那一次洛杉矶的在地操办人恰好相熟,我未加思索就要来了乐团电话直接找他。

他开口说话时近旁声音喧嚣,我俩几乎喊着通话,这还真有点像我当年与“绯闻男友”的小孔对嚎。

(难忘的马少颖一家,四人当中如今只剩下小马和母亲。)

他去世之后我才知道自己对他知之颇少,诉诸网上搜寻关于他的文字,竟也同样寻找艰难。谷歌了很久,我也只能找到有关他的区区两条,其中2000年7月10日《每日新报》的一则报道让我看了看后不免唏嘘:

中国爱乐乐团是迄今为止我国第一支正式以“爱乐”命名的国家级交响乐团。由于国家的大力支持,乐团有充足的资金保证,10位在国际乐坛上声名显赫的首席乐手已应招加盟,另外乐手的招聘工作连日来正在进行着。

据了解,乐团首席乐手的月薪将达到9000元,一般乐手最低月薪也在4000元左右,是目前国内乐团收入最高的。而距今为止,来自海内外300余名演奏家已加入招聘大军。考试按照国际惯例,先由乐手自选曲目演奏,然后由评委指定曲目片段演奏。

招考工作共进行8天,每天上午在音乐堂进行。来自中国广播交响乐团的低音提琴演奏家马少颖向记者介绍,“中国爱乐乐团就是在中国广播交响乐团基础上成立的,而广播乐团原有的70多名乐手都来报考了爱乐乐团,落选者将面临下岗危险。”

马少颖觉得这场竞争非常地残酷,他有着从乐27年的基础,但在这场考试中丝毫没有必胜把握,而且他还感觉考试非常难,他在场上发挥也有些紧张,因为要面对那么多知名的专家、评委。他有些悲观地说,如果考不上,只能另谋出路了。

(去年10月份举行的爱乐乐团20周岁庆祝演出,低音大提琴部的乐手年轻到令人惊异。)

能搜寻到的第二条是爱乐乐团建团十周年的文宣,也就是2010年发布的乐团团员的纪念名单,我惊讶地发现,马少颖名后标记着的在团日期,竟然是从2000年8月到2003年12月。

我万不相信。

有鉴于小马给我的推脱,我明白在这个关头自己的所有疑虑都解无所解,成为我心头最大谜面。

情绪因编织而温暖,音乐随谈论而绽放。

你留下的,尽是旋律。

(爱乐乐团建团十周年纪念册名单。)

此生有幸结识马少颖,明知他一直就在某处等我。音乐算是我们交情的共同标本,只要说起,就是昨天。

值此关头仔细再看他难得庄重的遗照,忽然带泪想笑。意会翱翔不舍昼夜,万千交集直落菜园。

此时此刻,疫情正以奇特方式鸟瞰人间,美国治下的新冠虽趋绝迹,印度之乱却猝不及防,在这种阴晴不定的夹生年代,我不能让我的发小马少颖默然匿迹。

他弟小马在群里留言说,马少颖脑梗发病时是被“好心邻居”送去石景山医院,据此判断,65岁的他死前应依旧孑然一身。

我知道这对他而言谈不上凄凉,可我还是哭过,一次是在艳阳高照中,一次是于细雨纷飞里,世俗人间我知道当然不是马少颖的沃土,可我发誓要把他的名字通过我的书写谷歌出来,那将是饱含我花红草绿的,他的“第三条”。

你看懂了吗?

我的名字,作为作者必相伴而出。

我就用这种方式,与他同在。

(感激发小夏明明、刘普亮、王尔强、栾晓明、吴彤、古柏协助完稿,一同长大的这群马少颖旧识,兔死狐悲地为着我们共同之他,度过了一个又一个追忆之夜。)

〖补记〗

此稿发布次日,一早起来,即行查看。

先看誓言:“可我发誓要把他的名字通过我的书写谷歌出来,那将是饱含我花红草绿的,他的'第三条'。”

我做成了。

马少颖,一路走好。

(此乃,我的致力。)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号