就在前天下午 2 点左右的时候,我从我居住的社区开车出门为儿子去买 “ 垃圾食品 ” ,左拐之后刚走过一个红绿灯,就看到前面已经封路,我知道远处市中心路口早被知会这一天从下午 1 点开始将有示威,远远也能看到已开始有人聚集。

我在开出社区院门时就看见有几位举牌青年在门口一带走动,身为“社区治安委员会”中的一员,我把车子在路边停下,隔着车窗定定地看着他们。目睹他们寻路而走,判断这拨人应是院内子弟,要步行院外加入示威。

这一次,在美长大的青年一代和老一辈华裔移民的认定再次南辕北辙,襟怀和固守,每一寸都在被放大审视。

(我驾车出门左拐之后看到路被封了。)

我调头回转,开向相反方向,车过社区门口之后再多走过一个红绿灯,依稀看到左手边的反向车道也有警车拦路。

待我买完东西一路回家,果真社区门前主路已告不通,但可借道左右住宅区绕路而行,一通瞎撞乱走拐过好几个弯,我回到两面被封、空无一人的主路中段,得以回家。

我与示威,缘铿一面。

远远而看,不算一面。

(我家门口的示威最后被定性为“非法集会”。)

这个示威是从下午1点开始的,由于距离我们社区的侧门仅有一公里路途,院内安保侦查人数为此加强了一倍,并请来真正警察在院内巡逻。

据知这场示威到了下午3点22分左右开始群情沸腾,大队人马要进入北向居民区,这时警方向地面发射胡椒球弹,宣布此次游行为“非法集会”,不离开者将被拘捕。4点前后,示威人群渐次散去。

可夜晚8点时分我再次经过这个路口,看到黑暗中的红绿灯下仍有几位在举牌喧嚣,不知是遗少还是新人,往来汽车中,颇多鸣笛相助。

示威前一天我曾致电路口附近的蛋糕店想订翌日去取的蛋糕,店方告诉我,他们会在第二天中午12点,也就是示威开始前一个小时提前打烊,电话两边我们彼此苦笑,感觉人生奇特无奈。

这几个周末,同样主题的示威在与我居住地区紧邻的城市持续上演,今天又是周末,周边地区的示威列表又排满一纸,内中不乏已发生过示威的路口。

(洛杉矶Rowland Heights的长距离游行。)

今天自早上开始,各城市的示威者先后动作、错峰而为,这一次我和几位闺蜜早早来到华人聚集城市Rowland Heights的示威线路之上,这里的示威者要做的是一段长距离游行,我们因车停过远,来回折冲导致时间抻拉,最终仍是无缘见识大军。悻悻驾车回家在等红绿灯时,意外也不意外地看到了举牌而过的队伍,他们从Fullerton大道上的墓地位置由警车“陪同”一路走进Hacienda Heights的市中心公园。

人群之中各族裔都有,绝大部分是年轻人。队伍所到之处一片车笛鸣叫,你已经知道这是所谓“支持”的昭告。

我到得颇早,沿街看到好几家银行的玻璃已全被木板封住,也一路看到警车和镇暴警察的部署,他们三两成簇地事先定点分布街头,罕见的黄绿色钢盔吊在胯侧。

(游行队伍最后抵达邻近城市的市中心公园。)

这一次,警察的身份现出矛盾极了的一体两面。我一直在想,这简直就像简单的戏法,员警们早上出门和晚上回家,穿上与脱掉“外包装”就能瞬间完成警民互换,而这两造如今正被嵌入微妙的社会对立格局,不知是制服的魔幻还是制度的魔幻。

我与示威,再铿一面。

远远而看,不算一面。

毫无疑问,抗争衍生的打砸抢是绝对恶疾,必须斩除,只是对非裔的同情,人各有志。

各种争辩中,我还是觉得我的发小、洛杉矶执业律师栾晓明的见地极有见地:“近年来,常常有华人写手发表崇拜犹太人在美国的成功和地位言论,其实很多人不了解,从二战以后直到今天,大多数犹太人在争取民权和反对种族主义方面是和黑人民权运动站在一起的。著名的电影《密西西比在燃烧》描绘的历史事件中,三个被三K党杀害的民权运动人士中有两个是犹太白人。当年为黑人打民权官司的犹太律师常常是免费的,这是因为他们通过6百万犹太人被屠杀这一教训中,明白了对任何一个少数族群的迫害都不能䄂手旁观,因为下一个就可能是你,或轮到你时巳经没人可以为你而战。我们华人还沒明白这一点,我们也就不可能有犹太人一样在美国的真正地位。犹太人在经济上的立场保守,在社会正义问题上立场偏左。而中国人在经济问题上与犹太人类同,但在社会正义问题上与犹太人相左。”

(恐惧被打砸抢的商户在门上写明:“此店由单亲母亲拥有”“请展现慈悲心”“这是我的全部”。)

满大街的群情激奋中,人们基本上忘了瘟疫,但也不得不直白指出,这一场突如其来的黑白浪潮,把美国社会中存在对华人的怨怼,一夕冲淡。

上周的这时候,124年未曾取消的波士顿马拉松终于宣布停赛。5月29日,波士顿市长和主办方波士顿运动协会(BAA)共同宣布,原本已被推迟到9月14日的波士顿马拉松正式取消。

这项赛事具有世界瞩目级别,准入条件之高基本上首肯了每位参赛者皆为“马坛”老炮。我的老友、律师马强晒出过他2011年的波士顿马拉松参赛单据,名次无从堪比冠军,资格却已荣耀无限。

(朋友马强的波士顿马拉松单据。)

与此同时,信誓旦旦号称在这个刚过去的5月就能在首都斯德哥尔摩完成群体免疫的瑞典,几天前公布了该国公共卫生署抗体研究的结果,目前在斯德哥尔摩有抗体的人竟然还没超过7.3%,其它城市的数字更加难看,有的仅为3.7%。

就这,不要说距离通常意义上的群体免疫人群须占60%这一概念远到没谱,就连瑞典自说自话的群体免疫低标准比例25%至40%,都贴边不上。

实际上,因为缺乏大规模检测,瑞典有不少重症感染者未经排查就已去世,而且这类病例还都未算在新冠确诊和死亡病例数据中。

三天前,路透社报道说,瑞典首席医疗官Anders Tegnell在接受瑞典广播电台采访时,首次公开承认他所主导的“不封锁”群体防疫政策,的确导致太多瑞典人死亡。他称:“如果我们以今天的认知再去面对同样的疾病,我认为我们会采取一条介于瑞典做法和世界其它国家做法之间的折中道路。显然,我们的工作有待改进。”

(瑞典首席医疗官Anders Tegnell)

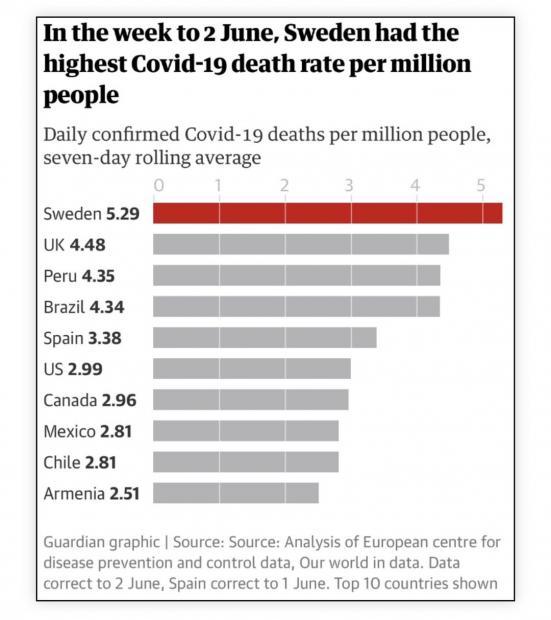

英国《卫报》几天前给出的瑞典每100万人的新冠肺炎死亡率数据显示,在截止6月2日的过去7天里,瑞典的这一数字仍居全球最高,较周边的北欧国家高出4倍。我都忘记这是瑞典这个区区小国第几次获得这个项目的“第一”了。

如今欧洲多国渐渐开放,彼此人员已可流动,唯瑞典人以其本土骇世惊俗的超高死亡率,被诸多邻国排拒在外,绝不准入。

所幸瑞典终于开始推动追责。在Tegnell对瑞典媒体作出“显然我们在瑞典所做的工作有待改进”说法的前两天,面对养老院死亡人数不断攀升以及全国超高死亡率,瑞典首相宣布,将对该国应对新冠疫情的处理过程进行全面调查。

此前,瑞典的两大反对党要求,必须在今年夏天之前成立独立委员会以展开全面调查。

与此同时,瑞典的佛系政策也并未对经济运转带来明显帮助。瑞典财长Magdalena Andersson近期警告称,2020年瑞典可能面临二战后最严峻的经济危机,国内GDP可能萎缩7%,这一数值与大部分采取了严格抗疫措施的欧盟其它国家接近。

Anders Tegnell的瑞典“指引”,真可说是草菅人命、双手沾血。

遇人不淑,仰天长叹。

(瑞典每100万人的新冠死亡率全球最高。)

严控过后的洛杉矶也开始复工了,几个月来,家狗Mo总毛长邋遢、独显憔悴,今天约了几家剪毛沙龙都说是 已排得满满,最终只得约在了两周之后。

店家讲清楚是“路边服务”,我被简单告知的疫情期间剪毛进程是:到了店外先致电表达“已到”,美容师出来把狗接进去,几小时完事之后再送出来,全部接送都在路边完成。

如此谨慎,绝对必要,皆因退居“二线”的新冠,仍在游弋。

就在一两周前,我的Shu医生给了我如下留言:“我今天是值24小时的班,从11点开始我连续做了两个气管插管,全是新冠病人,一个是急诊室送来的,一个是两天前收进来的,这些人都是在复工之后才得病的。以往我从来没在这么短的时间内一次连着手术两个病人,以前24小时之内大概只做两个或者三个。现在重症病房还有两位病人正在观察,随时准备插管。”

紧接着,5月25日弗洛依德死亡之后没啥社交距离的大示威,使全美新冠数字更被推高。6月5日,全美新增病例达到2.3万 ,这比示威大面积展开前的最低1.6万数字跃升太多。而在6月1日,加州新增病例也再创5月以来的新高,日增数字来到3705。

但无论如何,全美各地的大概念疫情苦寒都在回暖,死亡的阴影也在步步后退,截止昨天,全美每日死亡人数已降至975人。

时值病逝的威胁慢慢转过头去,我想还是把下面这段文字在此放出。这是我接连在好几篇文章都想放进去的内容,结果却一直等到今天。全文叙述人并非华裔,却把人之终了的万千复杂化作简单一眼。

(急诊医生杰森.希尔。)

杰森.希尔(Jason Hill)是纽约长老会医院(Presbyterian hospitals )曼哈顿分院的急诊医生,他所在的医院是世界上最大的医院之一,共有2,478个床位、2万名员工。4月时我看到了他在Facebook上分享的他自己在纽约疫情最为冷酷几周的日记,那些悲惨的描述勾勒的画面,让我哀痛不已:

“我是在纽约长老会医院的急诊医生,我不得不在COVID-19高峰期庆祝我的40岁生日。当时我所在的医院每天需要收治150多名患者,而此前我们总共已经收治了2,300多名患者,实话说,我们的医疗系统只有700多个重症病房。”

他在自己3月26日的日记中有这样一段描写:

“对于那些即将做插管手术的人,我自己要和他们做最后的凝视。这时候,药物放好、床位调好,在准备好插管、点滴和呼吸机之后,我就会制造这样一个最后的凝视。那是一个有意的凝视,也充满人性的时刻。这是共享的神圣空间,也可能是一个人在这世界上的最后一眼。”

看到这里,我心一紧。

“这是一个恐惧和希望交融的空间,在这里,怀疑交付给了信任,疑虑变成了接受,病人所剩的一切都牢牢地放在了我戴着手套的手中。时间短暂,我们很忙,但我为病人还是找到了几秒钟的时间来分享这个时刻。”

他真切地说:“我们之间的凝视通常只持续一瞬间,但这个凝视能在我生命中持续。病患的那双眼睛,会永远伴随着我。”

这些追忆冰冷而热切,也可能是医生和眼前病患的最后衔接。我的Shu医生告诉我,她也曾告诉过逝去的病人家的家属,他们的亲人在生命到达终点之前都说了什么。这如此揪撕心裂肺的传话,句句血泪。

这一波的死亡,因为传染原因几乎全是孤独而去,让突如其来的生离死别中,添加了无处言说的刺痛。

对比因新冠而横遭不幸的人们,我有时就会觉得留在世上的我们把劫后余生投入到没有结果的争吵中,可真暴殄天物。

(傅龙龙拍摄的“黑白结婚照”。)

我闺蜜的儿子傅龙龙,在示威期间带着相机和手套走上街头,见到凌乱就帮忙收拾,见到场景就仔细拍摄,他的一张“黑白结婚图”已被德国媒体出价100美金买下,钱虽不多,权算确认。

谨以此照作为本文结尾,想着有一天穷困的黑人社区能有长足改观,警察执法也能下手稳妥,想着能用小面积的社会自律,杜绝大一统的美国之殇。

是为尾。

也为始。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号